在qq公众号平台的运营生态中,“刷赞”始终是一个绕不开的话题。许多运营者试图通过刷赞快速提升账号数据,却鲜少深入思考:qq公众号平台刷赞真的有效吗?表面上看,刷赞似乎能带来虚假的繁荣——点赞数飙升、封面图亮眼,但这种“有效”能否转化为公众号的核心价值?答案恐怕是否定的。刷赞的“有效性”仅停留在数据表层,对账号长期运营、用户信任沉淀乃至平台生态健康,都存在隐性伤害,本质上是一种“饮鸩止渴”的短视行为。

一、刷赞的“表面价值”:数据泡沫下的虚假繁荣

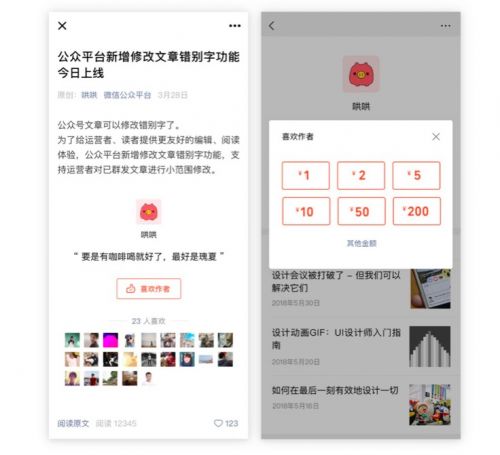

qq公众号平台刷赞最直接的“效果”,是短时间内推高内容的点赞数据。对于运营者而言,高点赞数意味着“内容受欢迎”的信号,可能吸引更多用户点击——毕竟,在信息流中,点赞数往往是用户判断内容价值的重要参考。此外,部分运营者认为,点赞数据能提升账号在平台算法中的权重,从而获得更多推荐流量。这种逻辑看似合理,却忽略了平台算法的真实逻辑。

事实上,qq公众号的推荐算法早已超越单一数据维度的考核。算法更关注“用户行为深度”:阅读完成率、评论互动率、转发分享率、关注转化率等综合指标。一篇推文即使点赞数高达1万,但阅读量仅2000、评论不足10,这种“高赞低互动”的数据异常,会被算法判定为“内容质量与用户反馈不匹配”,反而可能降低推荐权重。刷赞带来的数据泡沫,就像给账号穿上“皇帝的新衣”,看似光鲜,实则无法通过算法的“体检”,更无法转化为真实的流量价值。

二、刷赞的“隐性成本”:从账号安全到用户信任的全面透支

刷赞的“无效性”不仅体现在数据层面,更在于其带来的多重风险。从平台规则看,qq公众号明确禁止“刷量刷赞”等虚假行为,对违规账号的打击力度持续加大。一旦被系统识别(如点赞行为异常、IP地址集中、用户画像与内容不符等),轻则限流、删除虚假数据,重则永久封禁账号。这种“赌一把”的操作,本质上是用账号的长期生存权换取短暂的数据虚荣,性价比极低。

更深层的伤害在于用户信任的流失。真实用户对“数据真实性”有着敏锐的直觉。当一篇内容点赞数虚高,但评论区却“冷冷清清”,或点赞用户头像、昵称明显为“机器号”(如连续数字、无头像、无历史动态),用户会迅速对账号产生“不真实”的负面印象。在内容传播中,信任是连接运营者与用户的桥梁,一旦桥梁断裂,即使后续产出优质内容,也难以挽回用户的信任。更糟糕的是,负面口碑可能通过社交圈扩散,导致账号形象永久受损。

三、刷赞与自然运营:从“数据焦虑”到“价值沉淀”的路径选择

既然qq公众号平台刷赞无效且有害,为何仍有运营者前赴后继?根源在于对“数据增长”的焦虑——在流量竞争激烈的当下,低点赞数似乎等同于“内容失败”,运营者急于通过数据证明自身价值。但真正的公众号运营,本质是“用户价值创造”的过程,而非“数据游戏”的比拼。

自然运营的核心,是通过优质内容吸引用户“主动点赞”。这种点赞是用户对内容价值的真实认可,背后是“内容-用户-账号”的正向循环:优质内容引发用户共鸣,用户主动点赞、评论、分享,提升账号权重,获得更多自然流量,进而吸引更多精准用户。例如,某情感类公众号坚持输出“真实故事+深度观点”,虽然单篇点赞数仅几百,但用户评论质量高、转发积极,粉丝粘性极强,最终实现“小而美”的稳定增长。这种增长或许缓慢,但每一步都扎实,能沉淀为账号的核心竞争力。

反观刷赞,看似“捷径”,实则割裂了“内容-用户”的连接。虚假数据无法带来真实用户,更无法形成用户画像的沉淀——刷赞用户不会阅读内容、不会参与互动,账号永远无法通过这些“无效数据”优化内容方向或运营策略。长期来看,刷赞让运营者陷入“数据依赖”的误区,忽视内容本质与用户需求,最终在平台规则调整或用户觉醒中被淘汰。

四、内容生态的健康发展:拒绝刷赞,回归“内容为王”的本质

从宏观视角看,qq公众号平台作为内容传播的重要载体,其健康度依赖于真实、优质的内容生态。刷赞等虚假行为,本质上是对内容生态的污染——它让劣质内容可能通过数据造假获得流量,挤压优质内容的生存空间,破坏用户对平台的信任。平台对刷赞行为的打击,不仅是为了维护规则,更是为了保护那些真正用心做内容的运营者,让“好内容被看见”成为可能。

对运营者而言,与其将精力耗费在刷赞的“技术博弈”上,不如回归内容创作的初心:深入了解目标用户的需求,打磨能解决用户问题、引发情感共鸣的内容;通过精细化运营提升用户互动,比如设置话题讨论、回复用户评论、发起社群活动;借助平台工具(如数据分析、用户标签)优化内容策略,实现“精准触达”。这些做法或许无法让数据“一夜爆红”,但能让账号在内容生态中找到不可替代的价值定位。

qq公众号平台刷赞真的有效吗?答案早已清晰:它或许能带来短暂的数据满足,却以账号安全、用户信任和长期发展为代价,是一种“得不偿失”的无效行为。真正的“有效”,是放弃数据泡沫的诱惑,沉下心做好内容、服务用户,让每一个点赞都成为用户与账号之间真实的情感连接。在内容为王的时代,唯有回归本质,才能在激烈的竞争中行稳致远——这,才是对“有效”最深刻的诠释。