在QQ生态中,“qqqq刷赞”这一现象并非偶然的技术术语,而是指向一种通过非正常手段快速获取社交平台点赞的行为。其核心逻辑在于利用平台规则漏洞或技术工具,人为干预用户互动数据,使普通动态、内容或商品信息获得远超自然流量的点赞量。这种行为看似满足了用户的短期虚荣心或商业诉求,实则折射出社交生态中数据真实性与用户心理需求的深层矛盾,更对平台健康度构成潜在威胁。

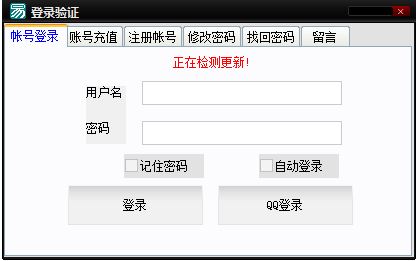

“qqqq刷赞”的本质是社交数据造假的变种,其实现手段随着平台监管升级不断迭代。早期以“人工刷赞”为主,通过雇佣兼职用户或搭建“点赞互助群”,让真人用户手动完成点赞操作,这种模式成本高、效率低,且易被平台通过用户行为轨迹识别。随着技术发展,“机器刷赞”逐渐成为主流,利用脚本程序、模拟器或恶意软件控制大量“僵尸账号”,在短时间内集中点赞,甚至能突破平台单日点赞频率限制。更隐蔽的方式则涉及“平台接口漏洞利用”,通过逆向分析QQ的API接口,开发非法插件实现自动化点赞,这类技术门槛高,通常由黑色产业链团伙操控,形成从“需求对接—技术开发—流量分发”的完整链条。值得注意的是,“qqqq刷赞”中的“qqqq”并非固定指向,而是部分用户为规避平台关键词过滤的重复表述,其本质仍是“QQ平台刷赞”的代名词,反映出数据造假行为与平台监管之间的持续博弈。

用户对“qqqq刷赞”的需求背后,是社交场景中“点赞数据”被赋予的过度价值。在QQ这一以年轻用户为核心的社交场域,点赞数不仅是内容受欢迎程度的直观体现,更异化为“社交资本”的量化指标——高点赞动态能在朋友圈、空间中获得更多曝光,满足用户的“被认可”心理;商家则将商品动态的点赞量作为“信任背书”,试图通过虚假繁荣吸引消费者下单;甚至部分社群将成员的“平均点赞数”作为活跃度考核标准,迫使用户通过刷赞维持“人设”。这种“数据崇拜”的形成,与平台早期的流量激励机制密不可分:QQ曾一度将点赞数与内容推荐权重挂钩,虽然后期调整算法,但用户对“点赞=价值”的认知已根深蒂固。此外,社交压力也是重要推力——当用户发现身边好友动态点赞动辄上千,而自己个位数点赞的动态无人问津时,容易产生“相对剥夺感”,进而选择刷赞来平衡社交比较中的心理落差。

然而,“qqqq刷赞”对QQ平台的生态破坏远超个体利益得失。从用户层面看,虚假点赞数据会扭曲内容评价体系:优质内容可能因缺乏“刷赞资源”被淹没,而低质甚至违规内容通过刷赞获得曝光,劣币驱逐良币;长期依赖刷赞的用户,也会逐渐丧失产出优质内容的动力,转而沉迷于“数据造假”的捷径。从平台角度看,点赞数据的真实性直接关系到社交信任的建立——当用户发现热门动态的点赞多为“水分”,会对平台的内容推荐机制产生质疑,降低使用粘性。更严重的是,刷赞行为往往与黑色产业深度绑定:部分刷赞团伙会利用获取的用户账号信息实施盗号、诈骗等违法活动,或通过植入恶意链接窃取隐私数据,将QQ用户置于安全风险之中。正因如此,腾讯始终将“打击刷赞”作为平台治理的重点,通过AI算法识别异常点赞行为(如同一IP批量操作、账号无内容互动却频繁点赞等),对违规账号采取限制功能、封禁处理,并向用户推送“异常点赞提醒”,试图重建数据真实的社交环境。

当前,“qqqq刷赞”的治理面临技术与需求的双重挑战。技术上,随着AI生成内容(AIGC)和虚拟身份技术的发展,机器刷赞的仿真度不断提升,传统基于规则库的检测方式难以应对;需求上,用户对“社交认可”的渴望与商业对“流量数据”的依赖,使得刷赞需求难以彻底消除。破解这一困局,需平台、用户与社会的协同发力:平台需进一步优化算法,从“数据导向”转向“质量导向”,例如引入“互动深度”指标(如评论、转发权重),降低单一点赞数据的影响力;同时建立更透明的数据公示机制,让用户能区分“自然点赞”与“异常点赞”。用户则需树立“真实社交”的意识,认识到点赞的本质是情感共鸣而非数字竞赛,拒绝参与刷赞产业链。社会层面,则需加强数据伦理教育,倡导“内容为王、数据为实”的价值观,让优质内容而非虚假数据成为社交场中的通行证。

归根结底,“qqqq刷赞”不仅是QQ平台的数据治理难题,更是整个社交互联网时代“数据真实性与人性需求”的缩影。当点赞不再是真诚的互动,而是被异化为流量游戏的筹码,社交的本质便已背离。唯有让数据回归真实,让互动回归本真,QQ等社交平台才能真正构建起值得信赖的连接空间——在那里,每一个点赞都承载着真实的情感,每一份认可都来自真诚的价值共鸣。