在QQ的社交生态里,点赞是最轻量级的互动符号,却承载着复杂的社交意图。当“小红心”在动态栏频繁闪烁,一个值得深思的问题浮现:QQ上刷赞的人究竟有哪些?他们并非单一标签的群体,而是交织着社交需求、利益驱动与心理博弈的多维存在,从校园里的青少年到写字楼里的营销人,从社交焦虑的普通用户到隐匿的灰色产业链从业者,共同构成了这个看似简单却暗藏玄机的“刷赞江湖”。

一、青少年群体:社交认同的“加速器”

在QQ的用户构成中,青少年始终是核心力量。对他们而言,点赞不仅是“已读”的确认,更是社交地位的“晴雨表”。初中生小林的经历颇具代表性:她会在放学后花半小时“手动”给全班同学的动态点赞,哪怕内容只是“今天作业好多”;如果某条动态点赞数破百,她会截图发到闺蜜群,反复确认“你是不是也赞了”。这种“全民点赞”的背后,是青春期对群体归属感的极致渴求——点赞成了最低成本的“入场券”,通过给他人点赞换取回赞,形成“你赞我我赞你”的社交闭环,避免因“零互动”被边缘化。

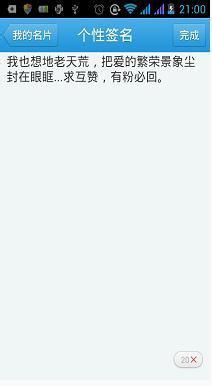

更隐蔽的是“点赞互赞群”里的青少年。他们通过QQ群搜索“点赞互赞”“互赞助力”等关键词,加入人数从几十到上千的群组,群内成员约定“点赞换赞”“评论换赞”,甚至有人制作Excel表格记录“点赞债务”。这种看似幼稚的“社交货币”,实则是青少年在虚拟世界构建安全感的方式——当现实社交中的评价体系模糊时,点赞数成了可量化的“受欢迎指数”,哪怕这份“受欢迎”建立在互惠而非真心之上。

二、营销与内容创作者:数据焦虑的“囚徒”

当QQ从即时通讯工具向“社交+内容”平台转型,营销号与内容创作者成了刷赞的“专业户”。美妆博主阿杰的QQ空间曾连续三个月保持“日更一赞破百”的记录,但他私下透露:“真正的自然点赞不到三成,剩下的都是‘刷’出来的。”对他而言,点赞数是商业变现的“敲门砖”——广告商会优先选择点赞过万的账号,即便这些数据背后是“5元100赞”的灰色服务。

这种数据焦虑并非个例。在QQ的“内容生态”里,点赞数与流量推荐强相关:算法会优先推送高赞内容,创作者为了获得更多曝光,不得不加入“刷赞竞赛”。有人组建“工作室”,雇佣兼职学生批量点赞;有人开发“QQ刷赞脚本”,通过模拟人工点击绕过平台检测。更荒诞的是“点赞KPI”——某MCN机构要求旗下创作者“单条动态点赞数不低于粉丝量的1%”,未达标者将减少流量扶持。在这种“唯数据论”的驱动下,创作者从“内容生产者”异化为“数据包装师”,而QQ上的刷赞行为,也成了内容泡沫的直接推手。

三、社交焦虑者:自我价值的“数字装饰”

“我的动态只有3个赞,是不是我人缘很差?”25岁的上班族小张曾因QQ空间点赞数过低陷入焦虑,甚至偷偷给两年前的动态“刷了20个赞”。这类用户并非为了利益或流量,而是将点赞数等同于“自我价值”的量化指标——在数字社交时代,一个人的“受欢迎程度”被简化为点赞、评论、转发的总和,点赞数越少,越容易产生“被排斥”的恐惧。

这种心理在“内向型用户”中尤为明显。他们现实中不善言辞,却渴望在QQ上塑造“社交达人”形象,于是通过“给所有人点赞”“给历史动态补赞”等方式,营造“人缘很好”的假象。有心理咨询师指出,这种“点赞依赖症”本质是社交焦虑的转移:当现实中的评价难以捉摸时,点赞数成了可控的“数字装饰”,哪怕装饰再华丽,也无法掩盖内心的不安全感。

四、灰色产业链从业者:流量经济的“幕后推手”

在QQ的“暗网”里,隐藏着一条成熟的“刷赞产业链”。上游是“数据平台”,通过API接口对接QQ系统,提供“1元50赞”“定制化点赞(指定时间段、指定地区)”等服务;中游是“代理分销商”,在QQ群、论坛发布广告,招募下级代理;下游则是“刷手”——多为学生、宝妈等兼职群体,通过点击、滑动等简单操作完成“点赞任务”,每单收入0.1-0.5元。

这条产业链的运作逻辑很简单:需求方(营销号、创作者、社交焦虑者)提供QQ号和点赞目标,平台通过技术手段批量生成虚假点赞,整个过程不超过10分钟。为了规避平台检测,技术团队还会“模拟真人行为”:随机间隔点赞时间、切换不同IP地址、甚至给点赞账号设置“个性化头像”——这些“拟真”操作让普通用户难以分辨真假,也让QQ的点赞数据逐渐失去真实性。据某平台内部人员透露,其日均QQ点赞订单量超过10万单,高峰期甚至达到30万单,流量经济的利益可见一斑。

五、普通用户的“偶尔为之”:情境化互动的异化

并非所有“刷赞”都带有强烈目的性,普通用户的“情境化刷赞”同样值得玩味。比如看到同事发了“加班到深夜”的动态,顺手点赞表示“辛苦了”;给朋友旅游九宫格点赞,实则是在表达“我也想去”;甚至给不熟的“好友”点赞,只是为了“维持社交关系”。这类“善意刷赞”本无恶意,却在无形中助长了“点赞文化”的浮躁——当点赞从“真情实感”沦为“社交礼貌”,其作为“情感载体”的意义也在逐渐消解。更值得警惕的是“被动刷赞”:有人在群聊中被@“帮忙点赞助力”,碍于情面只能点开链接,即便对内容毫无兴趣。这种“人情绑架式点赞”,让互动从自愿变成负担,也让QQ的社交生态逐渐染上“功利化”色彩。

当QQ上刷赞的身影越来越复杂,一个更本质的问题浮出水面:我们究竟为什么需要点赞?是渴望被看见,还是害怕被遗忘?在数字社交的剧场里,点赞本应是心之所动的自然流露,却成了许多人精心编排的“社交表演”。或许,真正的社交温度从不取决于点赞数的多寡,而在于那些愿意为你写下长评、私下聊天、甚至现实中陪伴你的人。下一次,当你想在QQ上按下那个“赞”键时,不妨多问自己一句:这赞,是给屏幕后的内容,还是给那个渴望被点赞的自己?