QQ个性名片作为年轻用户社交形象的“数字门面”,点赞数常被视为社交活跃度的直观体现,由此催生的“刷赞”行为是否可行?需从技术、规则、价值等多维度剖析。

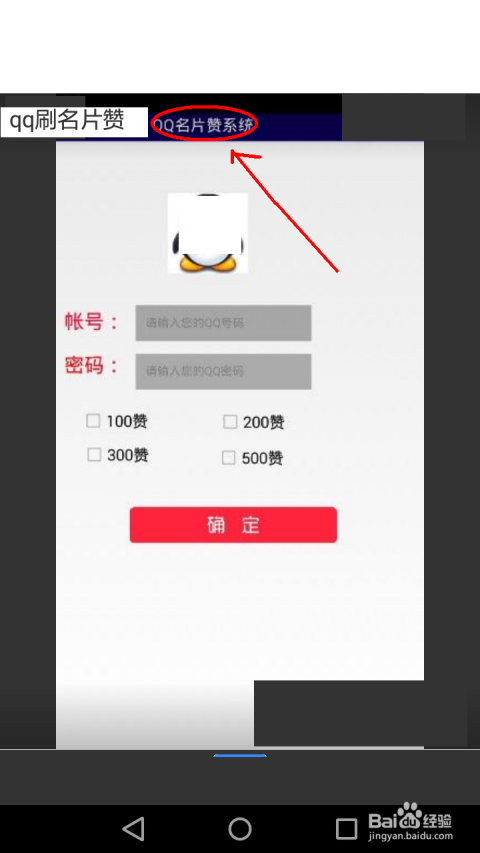

QQ个性名片整合了头像、签名、兴趣标签等元素,是虚拟身份的浓缩,点赞数成为“社交货币”的一种量化表现。用户通过点赞互动传递认同感,而刷赞则是通过非正常手段提升这一数字,本质是用虚假数据替代真实社交反馈。这种行为的可行性,首先取决于技术实现的底层逻辑。早期,部分第三方工具曾利用QQ开放接口的漏洞,通过模拟用户行为批量点赞,但平台已逐步升级反作弊系统——通过分析点赞频率(如短时间内异常增长)、账号行为轨迹(如无互动纯点赞)、设备指纹关联性等数据,刷赞行为极易被识别。技术层面,刷赞的可行性已趋近于零,平台的风控机制如同“社交净化器”,持续挤压虚假数据的生存空间。

从规则合规性看,刷赞行为直接违反QQ用户协议中“禁止通过非正常手段干扰平台正常运营”的条款。平台对虚假数据的打击不仅限于点赞,更延伸至整个社交生态的治理逻辑。一旦账号被判定为刷赞,轻则限流(点赞数据不对外显示)、功能降权,重则永久封禁。这种“零容忍”态度源于平台对社交信任机制的维护——点赞本是用户间真实情感的表达,若被数据造假侵蚀,将动摇整个社交体系的根基。因此,从合规角度,刷赞不仅不可行,更存在极高的账号风险成本。

用户心理层面,刷赞的动机往往源于“社交焦虑”:在以数据为标尺的虚拟社交中,点赞数被误读为“受欢迎程度”的证明,部分用户试图通过刷赞获取群体认同。但这种需求恰恰忽略了社交价值的本质——点赞的意义不在于数字高低,而在于背后真实的互动与情感连接。例如,一条动态获得100个自然点赞,可能来自朋友的支持、兴趣共鸣的陌生人,这些互动能构建真实的社交网络;而100个刷赞仅是冰冷的数字,无法转化为后续的社交资源或情感满足。长期依赖刷赞的用户,可能陷入“数字依赖症”:当虚假数据与真实反馈产生落差,反而加剧社交焦虑,形成恶性循环。

实际价值层面,刷赞的“可行性”更需置于社交场景中检验。QQ个性名片常用于年轻用户的兴趣社群、校园社交或职场展示,在这些场景中,真实的社交影响力远高于虚假数据。例如,在兴趣社群中,频繁产出优质内容获得的点赞,能帮助用户建立“领域专家”形象,吸引同好连接;而刷赞带来的虚假热度,不仅无法促成有效社交,还可能因被识破而损害个人信誉。此外,部分企业或创作者将QQ个性名片作为品牌展示窗口,刷赞行为一旦曝光,将直接削弱品牌公信力。可见,刷赞在提升实际社交价值上毫无可行性,反而可能成为社交发展的“绊脚石”。

从趋势看,社交平台对数据真实性的重视程度持续提升。QQ不仅优化反作弊算法,还通过“真实互动推荐”机制(如优先展示高自然互动内容),引导用户回归有意义的社交行为。同时,年轻用户群体对“数据崇拜”的反思也在加深——越来越多的人意识到,点赞数只是表象,真实的社交连接、内容质量才是社交生态的核心。这种趋势下,刷赞的生存空间将进一步被压缩,成为被主流社交价值观摒弃的“过时操作”。

综上,QQ个性名片刷赞在技术、规则、价值、趋势四个维度均不具备可行性。它不仅面临平台技术的精准打击、规则条款的严厉约束,更违背了社交行为的本质逻辑,无法带来真实社交价值的提升。与其追求虚假的“点赞数字”,不如将精力放在产出优质内容、维护真实互动上——这才是QQ个性名片作为“社交门面”的正道,也是构建健康社交生态的必然选择。