QQ主页赞作为社交互动的直观体现,近年来“刷赞”现象的普遍性引发争议——这些点赞究竟是真实情感的流露,还是算法与流量裹挟下的数字泡沫?在社交货币价值日益凸显的当下,QQ主页赞已超越简单的“已读”功能,成为用户社交形象、关系亲密度乃至个人价值的量化符号。然而,当“10赞+”“百赞动态”成为常态,我们不得不思考:QQ主页赞普遍存在刷赞现象,其背后折射出怎样的社交心理与平台生态?真实互动又该如何在数字时代重塑价值?

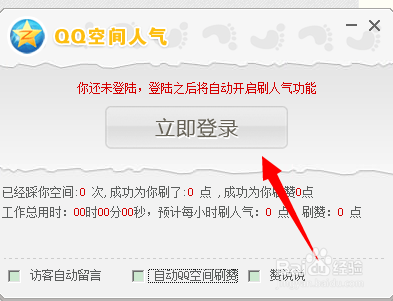

QQ主页赞的“刷赞化”并非偶然,而是社交需求与平台机制共同作用的结果。观察QQ用户行为不难发现,部分用户对主页赞的执着已接近“数字囤积”:凌晨三点仍在为旧动态求赞,为“赞数清零”焦虑,甚至通过第三方平台购买“赞套餐”。这种行为的驱动力,首先源于社交货币的“通货膨胀”。在QQ的社交体系中,主页赞如同一种可见的“社交硬通货”,高赞数意味着更高的社交可见度与认同感。尤其对年轻用户而言,动态下的点赞数是“受欢迎程度”的直接量化,当真实互动难以满足“被看见”的需求时,“刷赞”便成了低成本获取社交认同的捷径。其次,平台算法的隐性助推加剧了这一现象。QQ的“热门动态”“朋友推荐”机制中,点赞数是重要的权重指标,高赞内容更容易获得流量倾斜。这种“数据至上”的逻辑,无形中诱导用户将“赞数”而非“内容质量”作为核心目标,形成“刷赞-流量-更多赞”的循环。此外,社交圈层的“剧场效应”也不容忽视:当好友纷纷展示高赞动态,个体若长期处于“低赞”状态,易产生社交焦虑,被迫加入刷赞大军以维持“社交体面”。

刷赞现象的普遍性,本质上是对真实社交互动异化的折射。在QQ的社交场景中,点赞本应是情感共鸣的轻量化表达——一句“生日快乐”下的赞,是朋友间的温暖祝福;一张旅行美图下的赞,是对分享者的欣赏。但当点赞沦为数字竞赛的工具,其情感内核便被逐渐剥离。用户刷来的赞,往往来自陌生账号、僵尸粉,甚至“机器点赞”,这些虚假互动不仅无法传递真实情感,反而会拉高用户的“社交期待值”:习惯了百赞的动态,一旦真实互动寥寥,反而会加剧失落感。更值得警惕的是,刷赞正在侵蚀社交信任的基础。当用户发现好友的高赞数背后是“水分”,对整个社交圈层的真实性产生怀疑,久而久之,“点赞”这一行为本身的价值也会被稀释——就像狼来了的故事,当虚假互动泛滥,真实的情感表达反而会被误判为“另有所图”。这种信任危机,对QQ作为强社交平台的长期生态无疑是致命的。

然而,将所有QQ主页赞都归为“刷赞”也有失偏颇。真实互动的点赞依然在社交中扮演着不可替代的角色,只是其价值正从“数量竞赛”转向“质量深耕”。例如,在QQ群聊中,成员对某条实用信息的点赞,是群体认同的体现;在亲密好友的动态下,带有评论的点赞(如“这张照片拍得真好看!”),则是情感连接的深化。这类互动并非追求高赞数,而是基于真实关系的自然反馈。随着用户社交意识的成熟,部分年轻群体已开始主动“去赞数化”:他们更关注评论区的真诚交流,甚至关闭赞数显示,以减少数据焦虑。这种转变,恰恰说明用户对真实互动的需求并未消失,只是需要更健康的表达渠道。

平台层面,QQ对刷赞行为的治理与引导,是决定主页赞价值走向的关键。近年来,QQ已通过技术手段打击虚假流量:识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、同一IP多账号点赞)、限制第三方刷赞工具的传播,并对购买赞的用户进行警告。然而,技术治理存在“道高一尺,魔高一丈”的困境:刷赞产业链不断升级,通过模拟真实用户行为、分散IP地址等方式规避检测,完全杜绝难度极大。更有效的路径或许是“疏堵结合”:在严格打击虚假互动的同时,优化社交机制,降低用户对“赞数”的依赖。例如,强化评论区的互动权重,推出“深度互动”标签;鼓励基于兴趣的小圈子互动,让用户在小范围内获得更精准的情感认同,而非追求泛社交圈的点赞数字。当平台不再将“赞数”作为流量分配的唯一标准,用户自然会更注重内容质量与真实互动。

QQ主页赞的未来,必然是真实价值回归与数字理性共生的过程。刷赞现象的普遍性,反映了数字时代个体对社交认同的渴望,也暴露了平台机制与用户需求的错位。要破解这一困局,需要三方共同努力:用户需理性看待主页赞,将其视为社交的“副产品”而非“目标”;平台需优化算法逻辑,让优质内容与真实互动获得更多曝光;社会则需倡导健康的社交观念,警惕“数据至上”的异化。唯有如此,QQ主页赞才能摆脱“数字泡沫”的标签,重新成为连接真实情感的纽带——当每一次点赞都承载着温度,社交的初心才能真正在数字时代熠熠生辉。