在QQ社交生态中,“QQ刷三万赞”这一现象逐渐从边缘走向显性,成为许多用户尤其是年轻群体讨论的热点。它并非简单的数字游戏,而是折射出社交价值体系、商业逻辑与技术博弈的多维镜像。要理解其本质,需从社交属性、商业价值、产业链风险及未来趋势四个维度展开剖析。

“QQ刷三万赞”的核心,是通过技术手段或服务购买,在QQ平台(如QQ空间、QQ动态)的非自然方式获得3万个点赞。这一数字并非偶然——在QQ的社交货币体系中,点赞量是衡量内容影响力、用户活跃度的重要指标,而“三万”常被视为一个“门槛值”:它足以让一条动态在好友推荐中获得优先曝光,可能触发平台的“热门推荐”机制,甚至成为某些商业合作的“隐形资质”。对于普通用户而言,这可能是为了在班级、兴趣圈内塑造“人气王”形象;对于自媒体账号,则是快速起号、吸引粉丝的“捷径”;而对于商家,则是低成本展示“影响力”的工具,以此说服广告主或合作伙伴。

这种行为的背后,是QQ社交生态中“点赞经济”的深层逻辑。点赞作为最轻量级的互动行为,成本低、操作便捷,却承载着强烈的社交认同信号。心理学研究表明,人类对“被认可”的需求会转化为对数字指标的追逐,而“三万赞”恰好满足了这种“被看见”的渴望——它像一枚勋章,证明“我的内容被很多人喜欢”。在QQ的年轻用户群体中,这种需求被进一步放大:学生党通过高赞说说获得同龄人羡慕,兴趣社群成员用点赞数据证明自己的“话语权”,甚至部分用户将“QQ刷三万赞”视为一种“社交技能”,如同游戏中的“通关成就”。然而,这种对数字的过度依赖,也悄然扭曲了社交的本质:当点赞量可以“购买”,真实的情感连接便可能被虚假的繁荣掩盖。

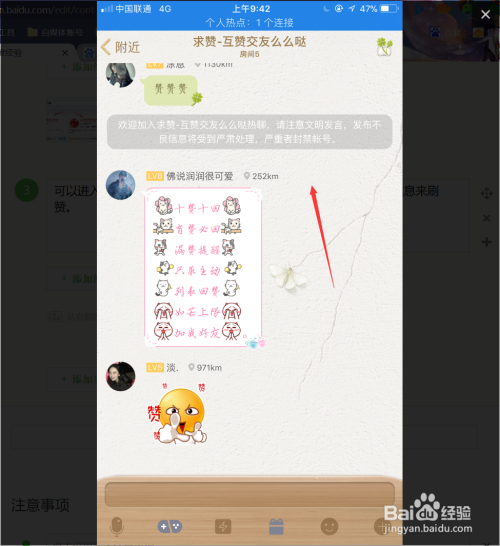

商业价值的驱动,让“QQ刷三万赞”逐渐形成一条隐秘的产业链。早期,刷赞多由个人通过“手动点赞”完成,即组织大量小号为指定内容点赞,效率低下且容易被平台识别。随着技术发展,专业刷赞服务应运而生:它们利用AI模拟真实用户行为,通过IP池切换、设备指纹伪造等技术,突破QQ的反作弊系统,实现“秒赞”“万赞”级别的批量操作。在电商平台,搜索“QQ刷赞”,会出现大量提供“三万赞套餐”的商家,价格从几十元到数百元不等,甚至承诺“不掉赞”“包售后”。这些服务的买家,既有追求虚荣心的个人用户,也有急于“包装账号”的MCN机构——他们通过刷赞快速打造“高互动账号”,再以“粉丝量”“点赞量”为卖点接广告,形成“刷赞-变现-再刷赞”的闭环。这种模式看似降低了营销成本,却实则破坏了平台的公平性:优质内容因缺乏“初始流量”被淹没,而刷赞账号的虚假繁荣,误导了广告主对真实用户价值的判断。

然而,“QQ刷三万赞”的繁荣背后,是平台、用户与产业链之间的持续博弈。腾讯早已意识到虚假互动对社交生态的危害,近年来不断升级反作弊系统:通过分析点赞行为的异常模式(如短时间内大量点赞、同一IP多账号操作)、引入“真实互动率”指标(点赞评论比、用户停留时长),对异常账号进行限流、封禁。2023年,QQ官方就曾公开处罚数千个“刷赞工作室”,并发布公告明确表示“严厉打击非自然互动行为”。与此同时,用户的价值观也在悄然改变:随着“反内卷”“真实社交”等理念的兴起,部分年轻用户开始主动抵制“数据造假”,更倾向于通过优质内容获得认可。在QQ的“兴趣部落”中,已有用户发起“拒绝虚假点赞”话题,呼吁“用内容说话,而非数字攀比”。

展望未来,“QQ刷三万赞”或许会逐渐从“流行”走向“边缘”,但其所折射的社交焦虑与商业逻辑,仍值得深思。对于平台而言,技术对抗与生态治理需双管齐下,既要提升算法识别能力,也要引导用户树立健康的社交观念;对于用户,理性看待点赞数据,回归内容创作的本质,才是长久之道;而对于产业链,依赖虚假数据终将付出代价,唯有深耕真实用户价值,才能在竞争中立足。归根结底,“QQ刷三万赞”的流行与褪色,恰是社交媒体价值观念变迁的缩影——当算法逐渐识破虚假数据的伪装,当用户开始为优质内容驻足,真正的社交影响力,或许从来都不需要三万赞来证明。