一元真的能刷出两万名片赞吗?当职场社交平台上的数字成为“成功”的直观标尺,这句极具诱惑力的宣传语,正戳中无数急于证明自己的职场人痛点。在“流量即价值”的浮躁氛围下,低成本快速积累社交资产似乎成了捷径,但剥离“一元两万赞”的糖衣,内里却是虚假繁荣的陷阱与职业信誉的隐形透支。

“一元刷两万赞”的操作逻辑:数字游戏的低成本骗局

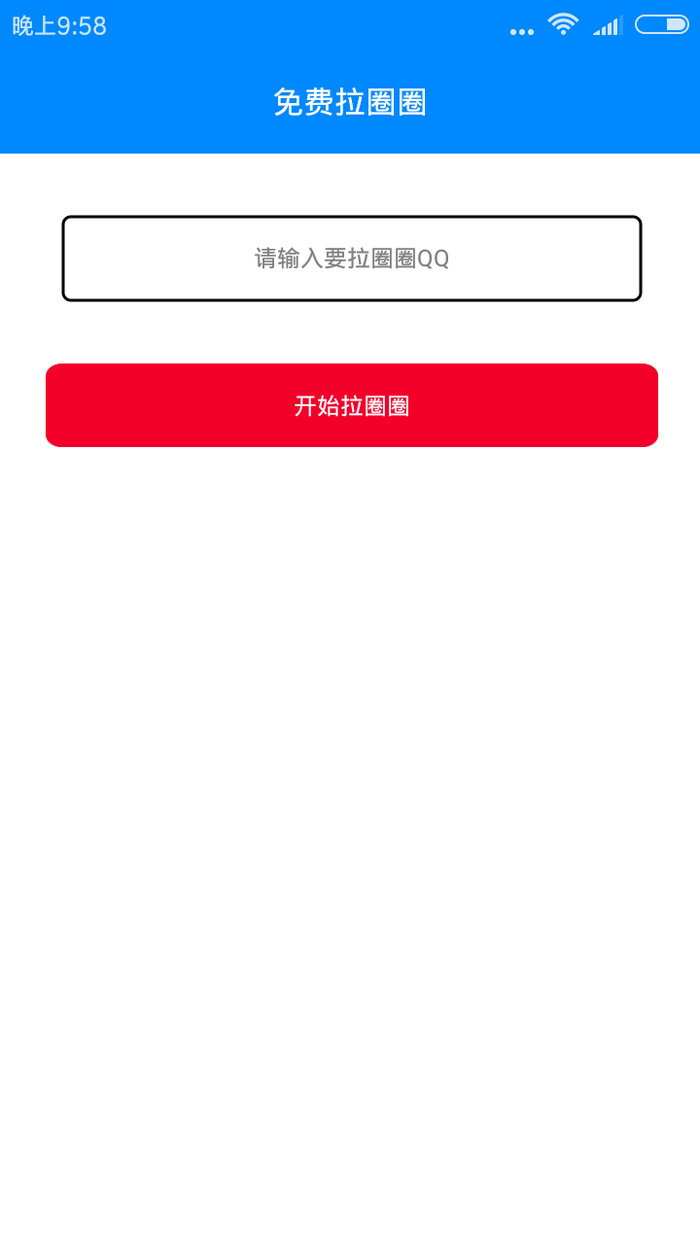

要理解“一元两万赞”的可能性,需先拆解“刷赞”产业链的运作机制。所谓“一元”并非真实货币交易成本,而是引流话术——实际可能是批量注册的僵尸号、模拟器点击脚本或诱导用户下载恶意软件后的“隐性收益”。技术层面,通过API接口破解平台算法漏洞,或利用境外服务器批量控制虚拟账号,可在短时间内实现点赞数量的几何级增长。这些账号无真实头像、无社交关系链、无动态内容,如同幽灵般漂浮在职场社交平台,只为完成“点赞”这一单一任务。

然而,这种操作的本质是“数字注水”。两万赞背后对应的是两万条无效数据,无法带来真实的曝光、互动或商业机会。正如某互联网平台风控负责人透露:“我们每天拦截的异常点赞请求超千万,其中90%来自批量注册设备。这些数据看似庞大,实则毫无价值,反而会污染平台的内容生态。”当“一元两万赞”成为可能,真正受损的是平台的数据公信力,以及用户对社交价值的信任基础。

“两万名片赞”的价值泡沫:被量化的职场信誉有多脆弱?

职场社交平台的核心价值在于构建“信任网络”,而名片赞作为最轻量级的互动形式,本应是真实认可的外化。但当“两万赞”可以通过一元购买时,这一指标便彻底失去意义。试想,一位产品经理的名片下有两万赞,却无一条行业评论、无一个合作案例,潜在合作伙伴会作何感想?答案不言而喻:虚假的数字无法掩盖专业能力的空白,反而会暴露“急功近利”的职业心态。

更深层的危害在于“劣币驱逐良币”。当刷赞成本远低于真实内容创作成本,职场人可能陷入“数字竞赛”的怪圈:有人花几百元刷十万赞,有人跟风购买“赞+评论+转发”套餐,而那些踏实输出干货、积累真实人脉的用户,其优质内容反而被淹没在虚假数据的泡沫中。这种“劣币效应”最终会导致平台生态恶化,所有人都在为虚假的“社交繁荣”买单。

刷赞行为的长期风险:从账号限流到职业信誉崩塌

许多用户认为“刷赞只是小事,平台不会察觉”,但事实上,主流职场社交平台已建立成熟的风控体系。通过分析用户行为轨迹(如短时间内大量点赞同一账号)、设备指纹识别(同一IP控制多账号)、互动质量评估(点赞用户与被点赞者的关联度)等维度,异常数据极易被标记。一旦被判定为“刷量”,轻则账号限流、降权,重则永久封禁——届时,积累多年的职场人脉与个人品牌可能一夜清零,得不偿失。

更隐蔽的风险在于职业信誉的“慢性毒药”。在行业圈子中,虚假数据终有被戳穿的一天。某猎头公司HR透露:“我们背调时,除了看候选人的工作经历,也会关注其社交平台的数据真实性。曾有个候选人名片赞过万,结果发现90%是刷的,直接被pass。”职场信任如同玻璃,一旦破碎便难以修复,而“一元买来的赞”,正是砸碎这块玻璃的石头。

趋势与破局:从“流量崇拜”到“价值回归”

随着监管趋严与用户理性觉醒,“刷赞经济”已现颓势。2023年,某职场社交平台封禁异常账号超500万,并上线“真实互动指数”功能,通过评论深度、转发质量等维度重新评估用户影响力。这标志着平台正在从“流量考核”转向“价值考核”,那些依赖虚假数据博取关注的行为,终将被市场淘汰。

对职场人而言,与其沉迷于“一元两万赞”的数字游戏,不如深耕专业能力:在行业社群中输出深度观点,参与线下交流活动,用真实的合作案例与口碑积累影响力。正如管理学大师彼得·德鲁克所言:“管理的本质,不是控制,而是释放人的价值。”职场社交的本质亦然——数字只是表象,真实的价值创造与人脉连接,才是立足职场的根本。

当职场社交回归“人”的本质,那些试图用一元买来的两万赞,终将成为简历上一抹无法擦除的污渍。与其在虚假的数字泡沫中自我陶醉,不如沉下心来打磨专业、积累信任——毕竟,真正的职场成功,从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的。