在QQ社交生态中,“主页赞”不仅是动态互动的直观反馈,更被不少用户视为社交活跃度的象征。正因如此,各类“QQ刷主页赞神器”应运而生,宣称能快速提升点赞量,满足用户的社交虚荣心或营销需求。但这类神器真的有效吗?其“有效”背后隐藏着怎样的逻辑与风险?

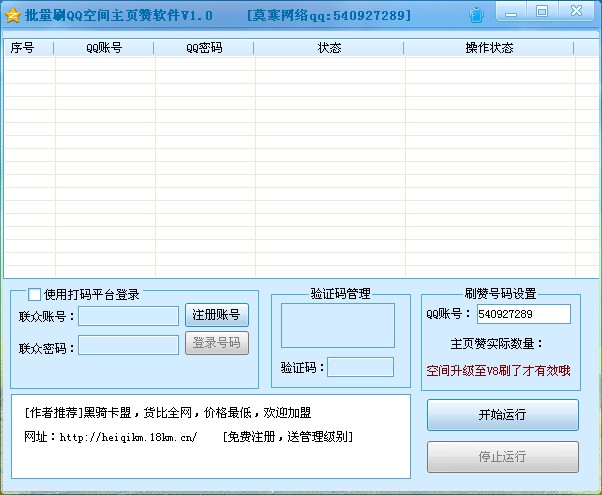

所谓“QQ刷主页赞神器”,通常指第三方开发的软件或服务平台,通过模拟用户操作、利用平台接口漏洞或批量控制账号等方式,为目标QQ主页的说说、日志、相册等内容批量增加点赞。这类工具往往以“一键刷赞”“秒到账”“无痕操作”为卖点,吸引急于提升社交数据的用户。其运作逻辑看似简单:通过技术手段绕过平台正常的互动机制,制造虚假的“点赞繁荣”。但这种繁荣,真的能转化为用户所需的社交价值吗?

要判断“QQ刷主页赞神器”是否有效,首先需明确“有效”的标准。若仅指点赞数量的短期激增,部分工具确实能实现这一目标——用户支付费用后,可能在几分钟内获得数百甚至上千个点赞。但这种“有效”是建立在虚假数据基础上的,其本质是对社交互动的异化。QQ的社交核心是真实关系链,点赞本应是情感共鸣的自然流露,而非机械操作的数字游戏。当主页充斥着陌生账号的“僵尸赞”,不仅无法传递真实情感,反而可能引发好友的质疑,损害个人社交信用。

对部分用户而言,这类神器的短期价值似乎显而易见:青少年可能因朋友圈的“高赞”获得同龄人关注,微商或许试图用虚假热度吸引客户,普通用户也可能在“点赞竞赛”中缓解焦虑。然而,这种价值是脆弱且虚假的。社交的本质是连接,而非数据的堆砌。依赖神器刷赞,看似解决了“点赞少”的痛点,实则掩盖了“内容缺乏吸引力”“社交互动不足”的真实问题。当用户沉迷于虚假的数字满足,反而会失去打磨内容、维系真实关系的动力,陷入“越刷越空虚,越空虚越想刷”的恶性循环。

从平台规则看,QQ明令禁止任何形式的刷量行为,包括但不限于刷赞、刷粉丝、刷评论。一旦被检测到异常点赞数据(如短时间内集中出现、无历史互动记录、IP地址异常等),轻则动态被限流、点赞数清零,重则面临账号封禁的风险。近年来,腾讯持续升级反作弊系统,通过AI算法识别异常行为,“QQ刷主页赞神器”的生存空间已被大幅压缩——许多工具使用后不久便失效,甚至导致账号被盗,得不偿失。更值得警惕的是,这类神器往往要求用户登录QQ账号或提供密码,存在极高的数据安全风险,用户的隐私信息可能被恶意利用或贩卖。

反观真实社交互动的价值,远非虚假点赞可比。一条有温度的说说,配上一段真实的感悟,获得的每个点赞都承载着朋友的认可与共鸣;一次与好友的线下互动,产生的情感连接更是任何数字都无法替代的。QQ作为以熟人社交为核心的平台,其生命力恰恰在于用户间的真实互动。依赖神器刷赞,无异于饮鸩止渴,短期看似获得“社交成功”,实则背离了社交的本质。

归根结底,“QQ刷主页赞神器”的“有效”是一场精心包装的骗局——它用虚假的数字满足用户的短期虚荣,却以社交信任和账号安全为代价。在愈发注重真实性的互联网社交环境中,与其追逐冰冷的点赞数量,不如用心经营内容,用真诚连接他人。毕竟,社交的真正价值,不在于主页上的赞数有多少,而在于生命中能有多少因你而温暖的瞬间。