在数字社交已然成为生活常态的当下,“为何不刷朋友圈不点赞?”这一问题正从少数人的私人困惑,演变为一个值得深入探讨的社会性议题。当周围越来越多的人选择关闭朋友圈入口、对朋友的动态视而不见时,我们不应简单将其归因为“冷漠”或“不合群”,而应看到这背后隐藏的个体对社交方式的重构、对信息价值的重新审视,以及对真实连接的渴望。不刷朋友圈不点赞,不是社交能力的退化,而是对社交媒体异化本质的清醒反抗,是个体在数字时代找回生活主导权的主动选择。

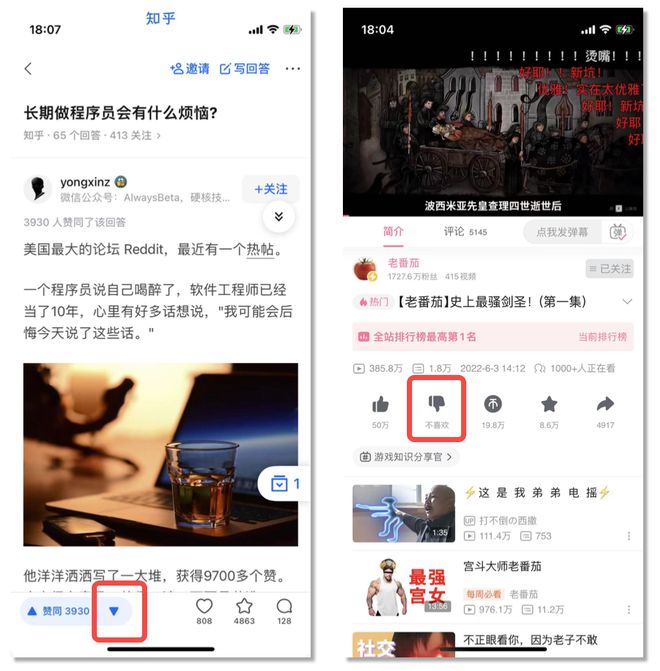

朋友圈自诞生之初,便被寄予“分享生活、维系关系”的期待,但随着用户基数激增和平台功能的不断迭代,它逐渐演变为一个充满“社交表演”的剧场。用户精心修图、字斟句酌地撰写文案,只为塑造一个符合他人期待的理想化形象;点赞则沦为一种“社交货币”,每一次点击都像是在完成一场心照不宣的交易——“你赞我,我必回赞”,甚至发展出“点赞之交”的社交潜规则。这种被量化的互动模式,让社交关系变得廉价而脆弱。当“点赞”从真诚的认同异化为维持关系的工具,当朋友圈沦为“朋友圈里的朋友圈”,越来越多的人开始意识到:这种以“表演”和“互惠”为核心的社交,正在消耗真实的情感连接。于是,选择不刷朋友圈不点赞,便成为对“社交表演”的主动退出——既然无法在虚假的繁荣中找到共鸣,不如转身离开,将精力留给真正值得投入的关系。

与此同时,“信息过载”与“注意力稀缺”的矛盾,也让刷朋友圈和点赞的行为变得不再“划算”。打开朋友圈,映入眼帘的往往是广告、营销软文、无关痛痒的吃喝晒照,以及被算法无限放大的“爆款”内容。这些信息大多具有“即时性、碎片化、低价值”的特点,看似丰富,实则空洞。用户在无意识的滑动中,大量时间被悄然吞噬,却并未获得有意义的认知提升或情感慰藉。更值得注意的是,点赞行为本身正在经历“通货膨胀”——当一个动态获得几十甚至上百个赞时,单个点赞的意义早已被稀释。这种“为点赞而点赞”的互动,不仅无法传递有效的情感反馈,反而加剧了用户的焦虑:担心错过重要信息(FOMO),担心自己的社交形象不够“活跃”,担心因长期不互动而被边缘化。当刷朋友圈和点赞从放松身心的消遣,变成一种必须完成的“社交任务”,其背后的隐性成本便开始显现。于是,“断舍离”成为部分用户的理性选择:不刷,是为了从信息洪流中抽身;不赞,是为了避免陷入无意义的互动消耗。

更深层的动因,在于个体对“自我认同”的重新锚定。在社交媒体构建的评价体系里,点赞数、评论数、转发量成为衡量个人价值的重要标尺,甚至有人为了获得更多关注而刻意制造“人设”。这种将自我价值绑定于外部评价的模式,极易导致“认同焦虑”——当点赞数量不如预期时,便会产生自我怀疑;当发现他人生活“更精彩”时,便容易陷入比较的陷阱。心理学研究表明,过度依赖社交媒体的正面反馈,会降低个体的自尊水平和主观幸福感。此时,“不刷朋友圈不点赞”便成为一种自我保护机制:通过主动切断与外部评价体系的连接,个体将注意力转向内在需求的满足,从“他人的期待”回归到“自我的真实”。正如一位选择关闭朋友圈的用户所言:“以前发动态总想着别人会怎么看,现在不用了,生活是自己的,不是演给观众看的。”这种转变,标志着个体从“被定义的社交角色”向“自主的生活主体”的进化,是数字时代自我意识觉醒的重要体现。

当然,不刷朋友圈不点赞,并不意味着彻底拒绝社交,而是对“真实连接”的回归。朋友圈作为“弱连接”的社交场域,其本质是信息的单向传递,缺乏深度互动的土壤。而现实中,与家人、朋友的面对面交流,一个温暖的拥抱,一次真诚的倾听,这些“强连接”带来的情感支持,是任何点赞都无法替代的。当人们将刷朋友圈的时间用来陪伴家人、参与线下社群、培养兴趣爱好时,社交的质量反而得到了提升。社会学中的“强连接理论”指出,个体获取的稀缺资源(如情感支持、职业机会)更多来源于强连接关系。因此,选择不刷朋友圈不点赞,本质上是对社交资源的优化配置——从低效的“弱连接”转向高效的“强连接”,在真实的关系网络中找到归属感和安全感。

从技术伦理的视角看,用户的“不参与”行为,也是对平台算法霸权的一种温和反抗。当前,社交媒体平台通过算法推荐、数据画像等技术手段,精准捕捉用户偏好,不断推送可能引发互动的内容,其终极目的是延长用户停留时间、最大化商业利益。这种“注意力经济”模式,将用户异化为流量和数据,忽视了人的真实需求。当用户意识到自己正被算法“操控”,选择不刷朋友圈不点赞,便是在用行动宣告:我的注意力我做主,我的社交我做主。这种“数字极简主义”的实践,不仅是个体对数字主权的维护,也在推动平台重新思考技术与人的关系——技术应当服务于人的福祉,而非相反。

综上所述,“为何不刷朋友圈不点赞?”的答案,远比“懒”或“忙”复杂得多。它是个体对社交媒体异化本质的清醒认知,是对信息过载和注意力稀缺的理性应对,是对自我认同和真实连接的主动追寻。在数字浪潮席卷生活的今天,这种“不参与”不是消极的逃避,而是一种积极的生活策略——通过简化社交、聚焦本质,在虚拟与现实之间找到平衡,让技术回归工具的属性,让人成为生活的主人。或许,当我们不再执着于朋友圈的点赞数,才能真正听见内心的声音;当我们放下手机,抬头看看身边的人,才能发现社交最本真的模样:不在于点赞的数量,而在于连接的温度。