刷赞真人,这一看似简单的组合词,实则指向了当前社交媒体生态中一个复杂且充满争议的现象——它并非机器批量操作的虚假点赞,而是由真实用户手动完成的点赞行为,却往往脱离了内容本身的吸引力,沦为流量操控的工具。在“点赞即认可”的社交逻辑下,刷赞真人现象折射出内容创作者、平台与用户三方在流量焦虑下的博弈,其背后隐藏着对社交价值真实性的深刻拷问。

一、刷赞真人:被异化的“真实互动”

要理解刷赞真人,需先将其与传统的机器刷赞区分开。机器刷赞通过程序模拟账号批量点赞,特点是速度快、成本低、但行为模式单一,极易被平台风控系统识别;而刷赞真人的核心在于“真人”,即由真实用户手动完成点赞,通常通过众包平台、兼职社群等渠道组织,用户通过完成任务获得小额报酬,其行为更接近自然用户,增加了识别难度。这种“真实外壳”下的操作,本质是将社交互动行为商品化——点赞不再是情感的自然流露,而是明码标价的“服务”。

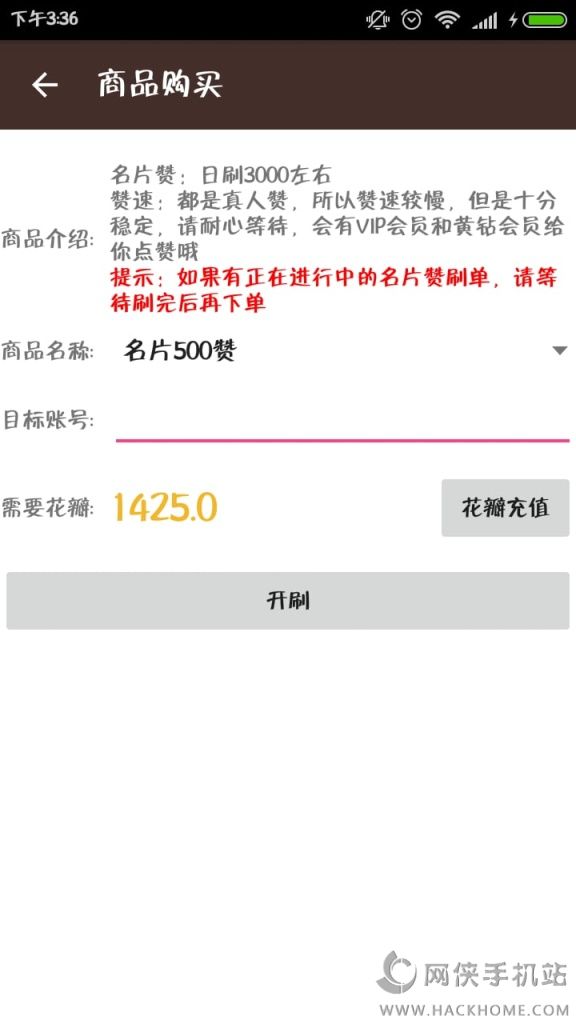

刷赞真人的运作机制通常分为三步:需求方(如创作者、商家)发布点赞任务,标注目标内容(短视频、图文、商品评价等)、数量及单价;任务平台招募“点赞手”,通常是学生、兼职者等群体,通过注册多个账号或使用自有账号接单;点赞手按照要求浏览内容并手动点赞,完成截图上传后获得报酬。在这一链条中,每个环节都高度标准化,甚至催生了“养号”产业——点赞手需长期模拟真实用户行为(如发动态、关注他人、正常互动),以避免账号被平台标记为“异常”。

二、流量焦虑下的“刚需”:谁在推动刷赞真人?

刷赞真人的泛滥,本质是社交媒体生态中“流量至上”逻辑的必然产物。对内容创作者而言,点赞数是衡量内容热度的核心指标,直接影响平台的算法推荐权重。一条短视频的点赞量越高,越可能进入流量池,获得更多曝光;一篇笔记的点赞量越多,越容易被用户视为“优质内容”,形成信任背书。在这种“数据竞赛”中,创作者面临巨大的增长压力,尤其是中小账号,自然流量获取难度大,刷赞真人便成了“捷径”。

对品牌商家而言,刷赞真人的价值同样显著。在电商平台上,高点赞的产品评价能提升用户转化率;在小红书、抖音等内容平台,高赞笔记能增强品牌曝光度,甚至带动产品销量。某美妆品牌运营者坦言:“同样是推广新品,有1000个真赞和1000个机器赞,前者能让用户觉得‘很多人在用’,后者只会让数据显得虚假。”这种“数据真实性”的需求,让刷赞真人成为品牌营销的灰色选项。

更深层看,平台算法的“唯数据论”是刷赞真人现象的推手之一。当平台将点赞、转发、评论等互动数据作为内容质量的核心标准时,创作者便不得不通过“刷数据”来迎合算法。而真人点赞因更接近自然行为,成了“最优解”——既能短期内提升数据,又能规避平台处罚,这种“低成本高回报”的特性,使其逐渐形成产业链。

三、价值与风险并存:刷赞真人的双面性

刷赞真人的存在,并非全无“价值”。从表面看,它确实能为内容带来初始热度,帮助优质内容“破圈”;对平台而言,短期内可提升用户活跃度(点赞行为属于互动数据)。但从本质看,这些“价值”建立在虚假之上,最终会反噬内容生态和用户体验。

对创作者而言,刷赞真人可能形成“数据依赖症”。一旦习惯了通过真人点赞获取流量,创作者可能忽视内容质量本身,陷入“刷数据-获得推荐-吸引真实用户-继续刷数据”的恶性循环。当真实用户发现内容“高赞低质”时,信任度会大幅下降,甚至引发反感。某美食博主分享:“之前为了冲数据刷过真人赞,结果粉丝评论说‘内容还不如点赞数好看’,后来停了,流量反而慢慢回升了。”

对平台生态而言,刷赞真人会破坏算法的公平性。算法本应通过真实互动数据筛选优质内容,但真人点赞的介入让劣质内容可通过“刷量”获得推荐,挤压优质内容的生存空间。长期来看,这会导致平台内容质量下降,用户流失。此外,刷赞产业链中涉及的账号买卖、虚假注册等行为,也违反平台规则,增加管理成本。

对用户而言,刷赞真人最直接的危害是误导决策。点赞数本应是用户判断内容价值的参考,但刷赞后的虚假数据会让用户难以分辨真伪,甚至被“虚假热度”诱导消费、关注低质内容。当用户意识到“点赞数不可信”时,对平台的信任感会逐渐瓦解。

四、挑战与破局:如何应对刷赞真人乱象?

刷赞真人现象的治理,需要平台、创作者与用户的协同发力。平台作为规则制定者和监管者,需升级风控技术,识别真人点赞的特征(如点赞时间集中、账号行为模式相似、无互动内容等),同时建立“真实互动”评价体系,不仅看点赞数量,更分析点赞用户的活跃度、内容消费深度等维度。例如,某平台已试点“互动质量分”,将用户点赞是否伴随评论、转发等行为纳入考核,有效降低了纯刷赞行为的效果。

创作者需回归内容本质,摆脱“数据焦虑”。优质内容才是吸引真实用户的核心,与其花费成本刷赞,不如深耕内容创意、提升用户粘性。事实上,许多头部创作者的成功并非依赖“数据造假”,而是通过精准定位、持续输出有价值的内容,实现自然增长。

用户则需提升媒介素养,理性看待点赞数据。当发现内容“高赞低质”时,可通过查看评论、创作者历史内容等综合判断,避免被虚假数据误导。同时,用户可通过平台举报机制,对疑似刷赞行为进行反馈,共同维护健康的社交环境。

从长远看,刷赞真人现象的消退,有赖于社交媒体生态的“去数据化”改革。平台需弱化单一数据指标的权重,建立更多元的内容评价体系(如用户停留时长、分享率、复访率等),引导创作者从“刷数据”转向“做内容”。当点赞数不再是衡量成功的唯一标准时,刷赞真人的生存空间才会被真正压缩。

刷赞真人,这一真实用户参与的“虚假互动”,是流量时代下的畸形产物。它既反映了创作者的生存焦虑,也暴露了平台算法的漏洞,更提醒我们:社交的本质是真实连接,而非冰冷的数据堆砌。唯有打破“流量至上”的迷思,让内容回归价值,让互动回归真诚,才能构建健康可持续的社交媒体生态。对于每一个参与者而言,拒绝刷赞、拥抱真实,不仅是维护平台秩序的责任,更是对社交价值的守护。