在当前社交媒体深度渗透日常生活的背景下,一种隐蔽的数据造假手段——“小黑盒刷赞”正悄然成为部分个人与机构追逐流量的灰色工具。所谓小黑盒刷赞,特指通过非官方、技术化的隐蔽工具或平台,模拟真实用户行为,在短视频、社交动态、电商商品等场景中批量伪造点赞数据,从而在短时间内人为拔高内容互动量的操作。这一行为区别于普通的人工点赞或机械脚本刷赞,其核心特征在于“小黑盒”所具备的高度隐蔽性、技术迭代性与规模化输出能力,已成为破坏平台生态健康、扭曲数据真实性的重要隐患。

从技术实现层面看,小黑盒刷赞的运作机制依赖于多层黑灰产技术链条。底层通常通过爬虫抓取大量真实用户账号信息,结合手机设备模拟、IP地址池轮换、用户行为轨迹复刻等技术,构建“虚拟用户矩阵”;中层则利用自动化脚本或AI算法,精准匹配目标内容的发布时间、标签属性与受众画像,实现“千人千面”的点赞投放,避免被平台风控系统识别;外层则通过分时分批、量级控制等手段,将点赞量曲线模拟为自然增长状态,进一步降低被检测的风险。这种“技术包装”使得小黑盒刷赞的伪装性远超传统刷赞方式,甚至能短暂骗过部分平台的基础审核机制,成为数据造假领域“升级迭代”的产物。

用户对小黑盒刷赞的需求动机,本质上源于社交媒体时代“数据即价值”的畸形认知。对个人用户而言,点赞量直接关联账号权重与社交资本,高点赞能带来心理满足感、商业合作机会或平台流量倾斜,部分“网红”“素人”便试图通过刷赞快速打造“爆款人设”;对商家与内容创作者而言,点赞数据是衡量内容吸引力、产品口碑的核心指标,尤其在电商直播、短视频带货等场景中,高点赞量能显著提升用户信任度与转化率,形成“数据造假→流量倾斜→商业变现”的闭环;甚至部分机构用户,也通过批量刷赞营造“热度假象”,试图在品牌竞争或舆论引导中占据优势。这种“数据崇拜”催生了对小黑盒刷赞的刚性需求,使其在黑灰产市场中逐渐形成规模化产业链。

小黑盒刷赞的应用场景呈现出多元化与场景化特征。在短视频平台,创作者常利用其提升视频初始互动数据,触发平台算法推荐机制,实现“冷启动”破圈;在社交电商平台,商家通过刷赞伪造商品“好评如潮”,误导消费者决策;在知识付费领域,部分课程或社群通过刷赞营造“万人追捧”的虚假繁荣,诱导用户付费;甚至在职场社交平台,个人简历的“动态点赞”也成为刷赞重灾区,试图塑造“高人气职场人”形象。值得注意的是,小黑盒刷赞已从单纯的“数据美化”演变为复合型作弊工具,部分服务甚至捆绑了刷粉丝、刷评论、刷播放量等“全栈式造假”功能,进一步加剧了平台生态的混乱。

然而,小黑盒刷赞的泛滥正带来多重系统性风险。对平台而言,虚假数据会严重扭曲算法推荐的准确性,优质内容可能因真实互动量低被埋没,而低质刷赞内容却可能获得过度曝光,破坏“内容为王”的生态规则;长期来看,数据造假会消耗平台信任度,导致用户对互动数据产生普遍质疑,削弱平台商业价值。对用户而言,刷赞制造的“虚假繁荣”会误导消费决策与社交认知,例如用户可能因高点赞误信劣质产品,或在社交比较中产生焦虑情绪;对商家而言,依赖刷赞获取的流量难以转化为真实用户粘性,一旦平台治理升级,数据泡沫破裂,将面临“流量断崖”与信誉危机。对社会而言,这种行为助长了“流量至上”的浮躁风气,违背了公平竞争原则,与社会主义核心价值观倡导的“诚信”理念背道而驰。

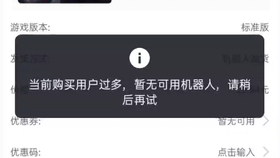

面对小黑盒刷赞的挑战,平台、用户与监管层已形成多维治理合力。头部平台通过引入AI行为识别、图神经网络分析等技术,构建“数据异常检测模型”,对点赞量突增、用户行为模式异常等数据进行实时拦截;同时,平台强化账号分级管理,对频繁刷赞的账号采取限流、封禁等处罚措施,提高作弊成本。监管层面,《网络安全法》《电子商务法》等法律法规已明确禁止数据造假行为,网信办等部门多次开展“清朗”专项行动,打击刷赞刷量黑灰产。用户端,随着平台对真实内容的倾斜与算法透明度提升,部分创作者开始转向“内容深耕”,通过优质输出获取自然流量,逐渐摆脱对刷赞的依赖。

未来,小黑盒刷赞的治理将呈现“技术对抗升级”与“生态净化并行”的趋势。技术上,平台可能引入区块链等不可篡改技术,记录用户互动数据全链路,提升数据真实性;生态上,平台将更注重“健康度指标”的构建,将用户停留时长、评论质量、转发转化等真实互动数据纳入权重体系,压缩刷赞的生存空间。但对用户而言,更需清醒认识到:社交媒体的本质是连接与分享,而非数据的虚假狂欢。唯有回归内容创作初心,以真实价值打动用户,才能在流量浪潮中行稳致远。小黑盒刷赞或许能带来短暂的数据光鲜,却终将在平台的铁腕治理与用户的理性觉醒中失去市场,健康的社交媒体生态,永远属于那些用真诚与实力说话的内容创作者。