在社交需求日益数字化的当下,“QQ赞”作为用户互动的基础数据,其背后衍生出的一类工具——“刷QQ赞软件”,始终游走在灰色地带。这类软件宣称能快速提升个人主页的点赞数量,满足部分用户的社交虚荣心或流量焦虑,但其本质却是对真实社交关系的异化。真正有价值的社交,从来不是数字的堆砌,而是基于内容与情感的深度共鸣。

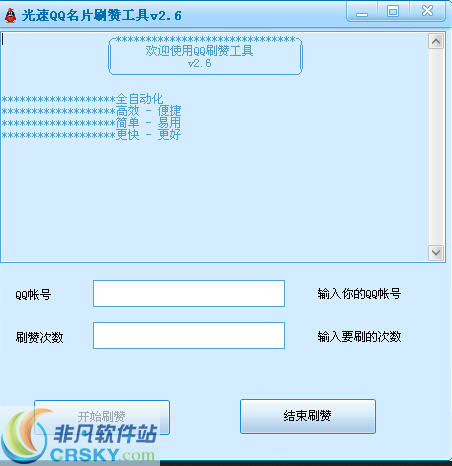

“刷QQ赞软件”并非一个具体的产品名称,而是对一类具备“自动化点赞”“批量提升QQ赞数量”功能的工具的总称。从技术实现路径来看,这类软件多基于模拟客户端请求或调用非官方接口,通过脚本程序模拟真实用户操作,在短时间内对目标QQ空间动态、照片或说说进行集中点赞。部分软件甚至宣称“无需登录QQ”“一键刷赞”,实则通过非法获取用户账号信息或利用第三方平台接口漏洞实现功能,其技术底层往往涉及对腾讯通信协议的逆向解析或违规调用。

用户对“刷QQ赞软件”的需求,本质上是社交场景中的“数字焦虑”投射。在QQ这一兼具社交娱乐与身份展示的平台中,点赞数量被视为“受欢迎程度”的直接指标——高赞动态可能带来更多关注、提升社交自信,甚至成为某些社群中的“身份象征”。尤其对于年轻用户群体,正处于自我认同构建的关键期,虚拟社交数据的影响力被进一步放大。这种需求催生了灰色产业链:从免费的小工具到付费的“高级会员”,从个人开发者到专门的营销团队,各类“刷QQ赞软件”通过短视频平台、社交群组等渠道传播,精准捕捉用户的社交痛点。

然而,“刷QQ赞软件”的“便捷性”背后隐藏着多重风险。从账号安全角度看,这类软件通常要求用户输入QQ账号密码,或要求获取通讯录、相册等敏感权限,极易导致账号被盗、个人信息泄露,甚至被用于实施电信诈骗。从平台规则层面,腾讯长期对“刷量”行为保持高压打击态势,通过风控系统识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、非活跃账号异常操作等),违规账号轻则被限制点赞功能,重则面临永久封禁。更值得警惕的是,这类软件往往捆绑恶意插件或木马程序,用户下载使用后,设备可能沦为“肉鸡”,沦为网络攻击的跳板。

更深层的矛盾在于,“刷QQ赞软件”正在解构社交的本质意义。社交的核心是“人与人的真实连接”,而点赞作为一种轻量级互动,本应是用户对内容产生情感共鸣后的自然表达。当点赞数量可以通过技术手段“生产”,其背后的情感价值便被稀释——高赞动态背后可能是冰冷的机器操作,而非真实的认同与欣赏。这种“虚假繁荣”不仅误导用户对社交关系的认知,助长“数据至上”的浮躁风气,更可能形成恶性循环:为了维持虚假的“高人气”,用户不得不依赖更多工具刷赞,最终陷入对虚拟数据的依赖,而忽视了真实社交能力的培养。

事实上,QQ平台早已通过优化算法、丰富互动方式,引导用户回归真实社交。例如,“动态”功能中新增的“特别关心”“分组可见”等设置,让用户可以更精准地向特定人群分享内容;“QQ好友”的“共同爱好”“互动频率”等标签,则帮助用户发现更有价值的社交连接。这些功能设计的初衷,是让社交回归“以内容为核心、以情感为纽带”的本质,而非单纯追求数字的堆砌。对于用户而言,与其耗费精力寻找“刷QQ赞软件”,不如将注意力放在内容创作与真诚互动上——一条有温度的分享、一次深入的朋友圈评论,远比空洞的数字更能带来真实的社交满足感。

从行业趋势看,随着用户对社交质量要求的提升,平台对虚假数据的打击力度将持续加大。基于AI技术的风控系统已能精准识别异常行为模式,而区块链等技术的应用,未来或可实现社交数据的“可追溯性”,进一步压缩刷量工具的生存空间。与此同时,健康的社交生态需要用户、平台与社会的共同维护:用户需树立理性的社交观念,认识到“真实比虚假更有力量”;平台需持续优化产品体验,让优质内容获得更多曝光;社会则需倡导“诚信社交”的价值理念,抵制“数据造假”的不良风气。

归根结底,“什么软件能刷QQ赞”这一问题的答案,从来不是某款工具的名称,而是用户对社交价值的正确认知。真正的社交魅力,不在于点赞数量的多少,而在于每一次互动背后是否真诚、每一条内容是否承载着真实的思考与情感。在数字社交的时代,我们或许需要偶尔“放下对数据的执念”,重新拾起“用心连接”的能力——这,才是社交最珍贵的价值所在。