付费刷赞可信吗?这个问题在当下内容爆炸的社交环境中,像一面棱镜,折射出创作者的流量焦虑、平台的治理困境,以及用户对“真实”的模糊认知。当我们打开任何一款社交应用,总能看到动辄数万点赞的内容,但评论区寥寥数语的互动、内容本身的平庸,又在不断消解这些数据的权威性。付费刷赞的可信性,本质是内容价值与真实信任的双重反噬——它看似用金钱买来了“认可”,实则用虚假泡沫埋葬了长期价值。

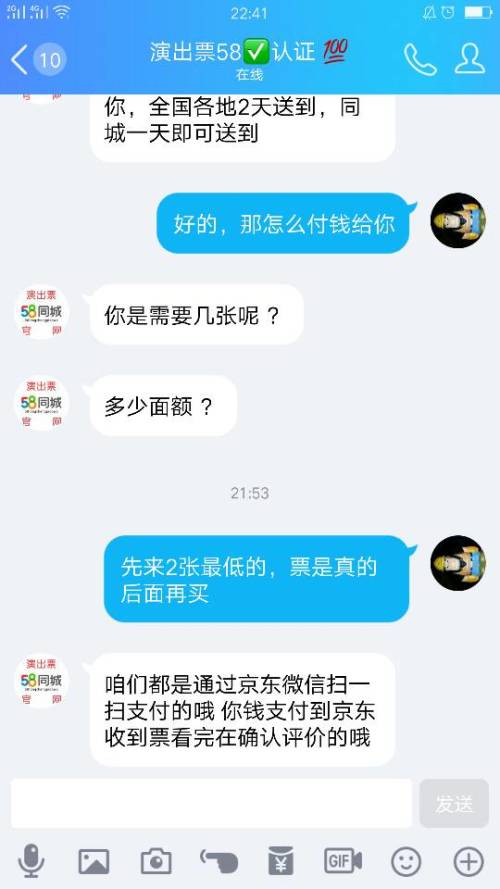

付费刷赞的运作逻辑,建立在“数据即价值”的畸形认知上。在流量经济的驱动下,点赞数、阅读量成为衡量内容成功与否的最直观标尺,创作者为了快速获得关注、吸引广告商,或是满足虚荣心,开始将目光投向“刷赞服务”。这些服务通常通过机器账号、水军矩阵、黑产技术等手段,在短时间内为内容注入大量虚假互动。有的服务商甚至宣称“真人点赞”“IP随机”,试图用“技术包装”增强可信度。但剥开这层外壳,刷赞的核心始终是“制造虚假繁荣”:机器账号的点赞行为毫无情感共鸣,水军的评论往往模板化、同质化,与内容本身的关联度极低。这种“数据造假”的本质,是对社交平台互动逻辑的扭曲——平台算法依赖用户行为数据推荐内容,而虚假数据会污染算法模型,让优质内容被淹没,让劣质内容因“高数据”获得曝光,最终破坏整个生态的平衡。

那么,这些“刷来的可信度”究竟有多少含金量?答案几乎为零。从用户视角看,点赞数早已不是判断内容质量的唯一标准。如今,用户越来越懂得通过评论区的深度互动、内容的原创性、创作者的历史输出等维度综合判断。一个拥有10万点赞却只有3条评论的内容,很容易被贴上“刷赞”的标签;而一个只有几千点赞但评论区讨论热烈的内容,反而更能获得信任。这种“用户直觉”背后,是对真实社交关系的回归——人们点赞,往往是因为内容触动了情感、引发了思考,而非因为一个冰冷的数字。付费刷赞试图用数字包装“可信”,却忽略了社交信任的核心是“真实连接”,虚假数据在用户面前不堪一击。

从平台视角看,付费刷赞更是“不可信”的重灾区。各大社交平台早已将打击虚假流量作为核心治理方向,通过风控系统、算法识别、用户举报等手段,不断压缩刷赞的生存空间。例如,某短视频平台曾公布,2023年通过技术手段清理了超过500万条虚假互动数据,对涉事账号进行限流、封禁处理。这意味着,刷赞不仅无法带来长期利益,反而可能让创作者“赔了夫人又折兵”——投入资金刷赞,换来的是账号信誉受损、平台流量断供。更关键的是,平台算法越来越注重“互动质量”,而非“互动数量”。一个内容的完播率、评论率、转发率,比单纯的点赞数更能反映其价值。刷赞只能制造“点赞数”的虚假繁荣,却无法提升其他核心数据,最终在算法面前露出马脚。

更深层次看,付费刷赞的可信性危机,映射出内容行业的“数据焦虑症”。当“流量至上”成为行业共识,创作者容易被数字绑架,陷入“为刷而创”的怪圈:为了追求高赞,选择跟风模仿、低俗炒作,而非深耕内容本身。这种短期行为看似能快速获得数据反馈,却透支了创作者的长期信誉。真正的可信度,从来不是刷出来的,而是通过持续输出有价值的内容、与用户建立真实情感连接积累而来。例如,知识类博主通过深度干货赢得粉丝信任,生活类博主通过真实日常引发共鸣,他们的点赞数或许不是最高的,但粉丝粘性、商业价值却远超刷赞账号。内容创作的本质是“价值传递”,而非“数据表演”,付费刷赞试图用捷径跳过价值积累的过程,最终只会被用户和平台共同抛弃。

面对“付费刷赞可信吗”的疑问,答案早已清晰:它不可信,且代价高昂。对创作者而言,放弃数据焦虑,回归内容本质,才是建立可信度的唯一路径;对平台而言,完善风控机制、优化算法逻辑、鼓励优质内容,是维护生态健康的关键;对用户而言,提升辨别能力、拒绝虚假流量,是推动行业向善的力量。社交平台的本意,是让真实的声音被听见,让有价值的内容被看见。付费刷赞或许能制造一时的“可信幻象”,但唯有真实,才能穿越流量泡沫,成为内容创作者最坚实的“可信资本”。