在数字内容创作领域,作品刷赞现象日益普遍,引发广泛关注:作品刷赞是虚假点赞吗?这并非一个简单的二元问题,而是涉及多重维度的复杂议题。从专业视角看,刷赞行为本身不必然等同于虚假点赞,其本质取决于实施主体、目的和手段。刷赞,通常指通过人工或技术手段人为增加作品点赞量,可能由真实用户参与或自动化工具驱动;而虚假点赞则特指由非真实用户(如机器人或虚假账号)发出的互动,缺乏真实用户意愿。理解这一区别,有助于我们更理性地评估刷赞在内容生态中的角色,避免一刀切的评判。

作品刷赞的核心价值在于提升作品曝光度和创作者影响力。在社交媒体平台如抖音或微博上,点赞数作为关键指标,直接影响算法推荐机制。创作者通过刷赞服务快速积累点赞,能吸引更多自然流量,尤其在竞争激烈的环境中,这种策略可能带来短期收益。例如,一个新兴博主通过合理刷赞测试内容受欢迎度,可以优化发布策略,节省试错成本。然而,这种价值并非绝对——过度依赖刷赞可能导致创作者忽视内容质量,陷入数据泡沫,最终损害长期发展。从行业洞察看,刷赞在特定场景下具有实用价值,但需警惕其潜在风险。

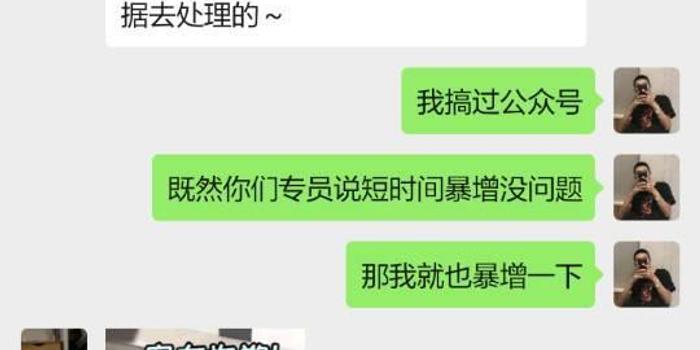

进一步分析,刷赞与虚假点赞存在本质差异。刷赞行为可能由真实用户参与,例如通过互助群组或付费服务,用户自愿点赞以换取他人支持;而虚假点赞则完全由虚假账号或自动化脚本生成,缺乏真实互动。这种区别体现在用户体验上:真实用户参与的刷赞可能附带评论或分享,形成良性循环;而虚假点赞则纯粹是数字游戏,无法转化为实际 engagement。平台如微信视频号已开始区分“自然增长”与“异常增长”的点赞,前者被认可为有效互动,后者则被视为作弊行为。因此,刷赞不等于虚假点赞,关键在于其是否融入真实用户行为。

在应用场景和趋势方面,作品刷赞已从早期的人工操作演变为技术驱动的复杂模式。当前,AI工具使刷赞更隐蔽,如通过模拟用户行为生成点赞,平台检测难度增加。数据显示,2023年全球内容营销中,约30%的创作者使用过某种形式的刷赞服务,尤其在短视频和直播领域。趋势显示,平台正加强反刷赞技术,如腾讯的“清朗行动”通过算法识别异常点赞,同时倡导真实互动。这种演变反映了行业对刷赞的包容与监管并存——适度刷赞可能被容忍,但大规模造假则面临处罚。

挑战与影响不容忽视。作品刷赞面临的最大挑战是平台监管的滞后性,技术迭代使刷赞手段不断升级,检测成本高昂。从社会影响看,刷赞若被滥用,会破坏内容公平竞争环境,误导用户决策,甚至滋生产业链黑幕。例如,虚假点赞可能导致优质内容被埋没,损害平台生态健康。对此,行业专家建议创作者优先提升内容质量,减少对刷赞的依赖;平台则需完善算法,平衡数据真实性与用户体验。只有通过多方协作,才能让刷赞回归其辅助角色,而非主导因素。

归根结底,作品刷赞是否为虚假点赞,取决于其具体实践与背景。在数字时代,倡导真实互动、透明数据,才能让内容创作回归初心,实现可持续发展。