免费刷赞代码的操作,本质是利用技术手段模拟用户行为,实现社交平台数据快速提升的方法,但其背后隐藏着技术门槛、合规风险与长期价值失衡的深层矛盾。要理解这一操作,需从技术原理、实操流程、风险代价及合规替代四个维度展开分析,而非简单追求“代码获取”的表面答案。

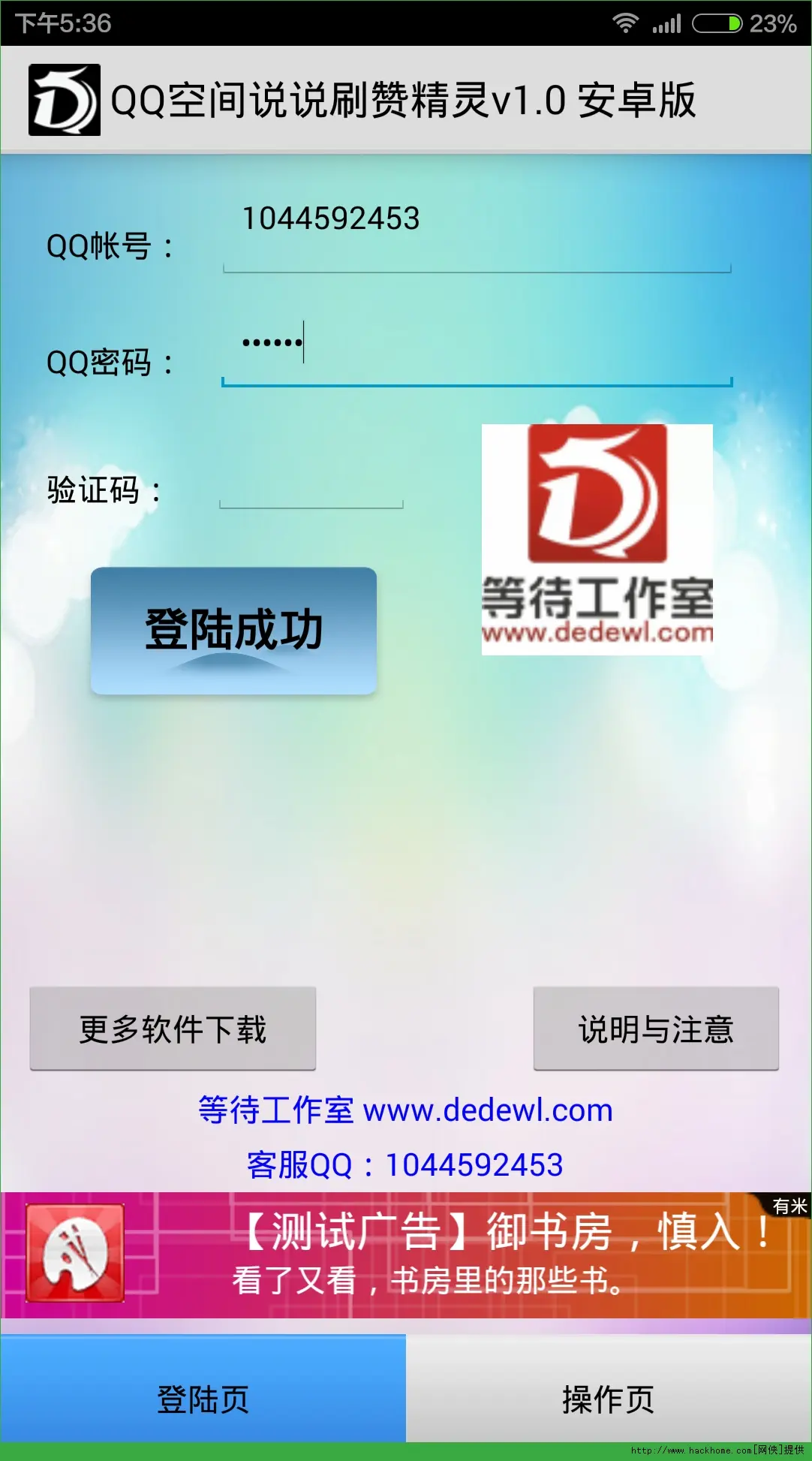

免费刷赞代码的核心逻辑,是绕过平台真实交互机制,通过程序化指令伪造点赞行为。这类代码通常基于HTTP请求模拟、API接口调用或自动化脚本编写,常见类型包括JavaScript注入脚本、Python爬虫程序及浏览器插件。例如,JavaScript代码可直接在浏览器控制台运行,通过伪造请求头(如User-Agent、Cookie)向平台服务器发送虚假点赞指令;Python脚本则借助Requests库或Selenium工具,模拟用户登录、点击按钮的全流程,实现批量操作。值得注意的是,这些代码的技术复杂度与平台反制能力直接相关——早期平台风控较弱时,简单脚本即可奏效;如今,平台已通过行为链路分析(如点赞频率、设备指纹、IP段特征)构建多层防御,代码失效成为常态。

操作流程上,获取可用代码是第一步,但这一环节已暗藏风险。部分开发者会在开源平台(如GitHub、Gitee)发布“学习型”刷赞代码,标注“仅供技术研究”,实则捆绑恶意代码(如盗号木马、挖矿程序);第三方论坛或社交群组的“免费分享”更可能诱导用户下载病毒文件。即便获取到看似安全的代码,环境配置也需谨慎:Python脚本需安装依赖库(如requests、selenium),并配置代理IP池(避免单一IP触发风控);浏览器插件需关闭实时防护(可能被杀毒软件拦截),操作过程中还需手动验证码(平台对高频自动请求的拦截)。即便成功执行,数据稳定性也成问题——平台会定期清理异常互动数据,刷赞后可能出现“掉赞”,甚至触发账号限流(如禁止发布内容、降级推荐权重)。

刷赞代码的“免费”标签极具迷惑性,实则隐性成本远超预期。时间成本上,新手从找代码、调试环境到规避风控,可能耗费数天甚至数周,且需持续更新代码以应对平台规则变化;技术成本上,非专业用户易陷入“代码陷阱”,如因代理IP质量差导致账号关联、因脚本逻辑漏洞触发平台安全警报。更严重的是合规风险:根据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》,伪造虚假数据属于数据造假行为,平台可依据用户协议封禁账号;情节严重者,可能面临法律追责。例如,某电商平台商家因使用刷赞代码提升商品排名,被平台处以商品下架、保证金扣除的处罚;自媒体账号因刷赞被降权后,即便恢复真实运营,也难挽回粉丝信任。

从行业趋势看,免费刷赞代码的生存空间正被快速压缩。平台方已将“反刷赞”纳入核心风控体系,通过机器学习模型分析用户行为特征——真实用户点赞通常伴随浏览时长、评论互动等行为,而刷赞代码生成的数据多为“孤立点赞”,容易被识别。同时,平台对代码开发者和传播者的打击力度加大,2023年某社交平台就曾通报多起“刷赞代码”传播案例,相关人员被依法处理。这意味着,依赖代码刷赞已从“技术游戏”变为“高风险赌博”,其短期数据造假带来的“虚假繁荣”,终将被平台的净化机制打破。

真正的可持续运营,需放弃对“免费刷赞代码”的侥幸心理,转向合规的价值创造。对个人用户而言,提升内容质量才是核心:通过深度分析目标用户需求,创作差异化内容(如实用教程、情感共鸣故事),自然吸引点赞;利用平台官方工具(如话题标签、直播互动)扩大曝光,而非依赖技术作弊。对企业用户而言,可参与平台合规推广活动(如信息流广告、达人合作),通过真实用户触达实现数据增长。长远来看,社交平台的价值生态建立在“真实互动”基础上,刷赞代码制造的“数据泡沫”,终会在规则与技术的双重净化下消散,唯有扎根内容与用户信任,才能实现账号的长期健康发展。

免费刷赞代码的操作,看似是“技术捷径”,实则是“数据沼泽”。在平台规则日益完善、技术反制不断升级的今天,与其追逐代码的短暂效用,不如回归内容创作的本质——用真实价值换取用户认可,这才是账号成长的唯一正道。