当“全能软件一键刷赞,轻松引爆流量”的广告在各大社交平台铺天盖地时,不少运营者和内容创作者陷入纠结——这类号称能“搞定一切”的工具,真的能实现刷赞承诺吗?“全能软件真的能刷赞吗?”这个问题背后,不仅是技术可行性的追问,更是对数字时代流量真实性与商业伦理的深层拷问。事实上,所谓“全能软件”的刷赞功能,本质上是一场精心包装的流量骗局,其所谓的“技术优势”在平台算法与监管机制面前不堪一击,而盲目追逐虚假流量,最终只会让创作者陷入“越刷越虚”的恶性循环。

“全能软件”刷赞的“技术真相”:低级漏洞与高级伪装的博弈

宣称能“刷赞”的全能软件,往往通过两种路径实现所谓“效果”,但本质上都建立在平台规则的灰色地带甚至违法边缘。第一种是利用早期社交平台的低级漏洞,比如通过模拟点击、伪造请求包等方式,在短时间内批量生成虚假点赞。这类操作技术门槛极低,平台算法早已能通过行为轨迹分析(如点赞速度异常、设备指纹重复、用户无历史互动记录等)精准识别,一旦触发风控,不仅点赞会瞬间被清零,账号还可能面临降权甚至封禁。第二种则是更高级的“伪装术”:通过购买僵尸账号矩阵或诱导真实用户“点赞互赞”,形成“看起来真实”的互动数据。但这种操作同样存在致命漏洞——僵尸账号的画像标签混乱、互动行为机械(如只点赞不评论、关注列表异常),而“互赞群组”的用户往往只为完成任务,对内容本身毫无兴趣,这类“虚假共鸣”在平台推荐算法中会被判定为低质量互动,反而会降低内容的自然曝光权重。

值得注意的是,所谓“全能软件”的宣传话术常玩文字游戏:它们承诺的“刷赞”可能只是“数字游戏”——比如显示的点赞数存在但无法转化为实际互动(如评论、转发),或是通过技术手段在本地界面伪造点赞图标,实际上后台数据并无变化。这种“自欺欺人”的操作,对账号运营毫无价值,却能让软件收割那些急于求成的创作者的“智商税”。

流量焦虑下的“捷径陷阱”:为什么有人相信全能软件能刷赞?

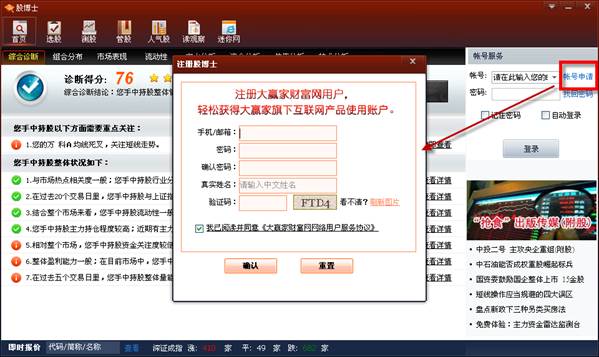

刷赞需求的背后,是社交媒体时代普遍的“流量焦虑”。在算法推荐主导的内容分发机制下,点赞数、互动率往往被视为内容质量的“硬指标”,直接影响曝光量与商业变现能力。对于新手创作者、中小商家而言,面对“百万点赞博主”的成功案例,很容易产生“不刷就落后”的恐慌,而全能软件恰好抓住了这种心理,将“刷赞”包装成“弯道超车”的捷径。此外,部分软件还会伪造“成功案例”——比如展示某账号使用后点赞数暴涨的截图,却隐瞒了后续账号被处罚的结局,利用信息不对称诱导用户付费。

更深层次看,刷赞行为的泛滥反映了部分创作者对“内容价值”的认知偏差。当流量成为唯一目标,内容创作本身沦为数字游戏,而忽略了用户需求与情感共鸣。全能软件正是利用这种偏差,将“刷赞”简化为“付费即见效”的交易,却刻意回避了一个核心问题:虚假点赞能带来真正的商业价值吗?答案显然是否定的。广告主、平台方早已建立起成熟的流量甄别体系,虚假互动数据不仅无法提升转化率,反而可能因“数据造假”面临法律风险。

刷赞的“隐形代价”:从账号危机到信任崩塌

选择全能软件刷赞,看似解决了短期流量问题,实则埋下了长期隐患。最直接的代价是账号安全风险:这类软件通常需要获取用户的账号权限(如登录密码、通讯录等),一旦用户授权,个人信息可能被泄露,甚至账号被盗用从事违法活动。平台对刷赞行为的打击力度也在不断升级,从单纯的清空点赞,到限制推荐功能、永久封禁账号,处罚措施越来越严厉。曾有案例显示,某美妆博主因使用刷赞软件,一夜之间30万点赞被清空,粉丝量暴跌,商业合作全部终止,最终黯然退网。

更严重的是信任危机。社交媒体的本质是“连接人与人”,虚假流量破坏了平台的生态平衡,也让用户对内容真实性产生普遍怀疑。当发现某账号的高点赞背后是机器操控,用户不仅会取消关注,还会对创作者的品格打上“不诚信”标签。这种信任崩塌是毁灭性的——在内容同质化严重的今天,用户的信任才是创作者最宝贵的资产,一旦失去,再多的“虚假繁荣”都无法挽回。

真正的“全能”:回归内容本质与长效运营

与其追问“全能软件真的能刷赞吗?”,不如思考“如何让内容获得真实点赞”。事实上,没有任何软件能替代优质内容的价值。真正能带来持续流量的“全能”,从来不是工具的堆砌,而是对用户需求的深度洞察、对内容质量的极致追求,以及精细化运营的耐心。

首先,内容是“1”,其他都是“0”。无论是短视频、图文还是直播,只有能解决用户痛点、引发情感共鸣的内容,才能获得自然点赞。比如知识类账号需要提供实用干货,情感类账号需要传递真实温度,娱乐类账号需要创造独特记忆点——这些都不是刷赞软件能“刷”出来的。其次,精细化运营比“刷量”更重要。通过分析平台算法规则(如抖音的完播率、小红书的标签匹配度),优化发布时间、标题、封面,主动与用户互动(回复评论、建立社群),这些“笨功夫”虽然耗时,却能带来真实的用户粘性。最后,拥抱合规工具。市面上有许多合规的运营辅助工具(如数据分析、内容管理软件),它们能帮助创作者提高效率,但核心仍在于“辅助”而非“替代”,真正的流量密码永远掌握在创作者手中。

“全能软件真的能刷赞吗?” 这个问题的答案,早已写在每一次算法的更新、每一次平台的打击、每一次用户的真实反馈中。虚假的点赞如同沙上城堡,看似华丽,实则一推即倒;而真正能穿越周期的内容,永远扎根于真实的用户需求与不懈的创作坚持。在流量至上的时代,拒绝刷赞的诱惑,回归内容本质,才是创作者最“全能”的生存之道。