公众号能检测到刷赞吗?这是不少运营者心中的疑问,尤其在追求“数据好看”的流量焦虑下,刷赞似乎成了“捷径”。但事实上,公众号的检测机制远比想象中精密——它不仅能识别刷赞,更能通过数据链条反推运营者的真实意图。刷赞行为本质上是对平台生态规则的破坏,而公众号的反作弊系统早已形成“事中拦截+事后追溯”的双重防线,试图钻空子者,往往得不偿失。

一、公众号如何“看穿”刷赞?技术拆解三大识别维度

公众号的刷赞检测并非单一算法,而是基于数据异常、行为逻辑和技术标记的多维交叉验证。从技术层面看,至少有三个核心识别维度在同步运作。

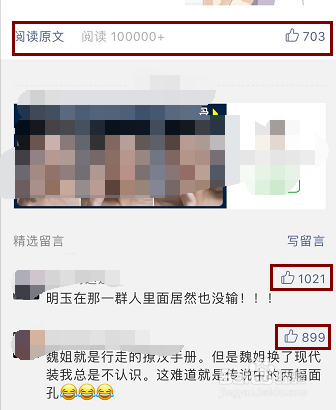

首先是数据异常波动分析。正常文章的点赞增长往往遵循“发布初期快速上升(用户自然阅读后互动)→中期平稳(长尾流量小范围互动)→后期趋缓”的曲线。而刷赞数据则呈现“瞬间激增+断崖式下跌”的特征——比如某篇阅读量仅500的文章,1小时内点赞量突破2000,且后续24小时内新增点赞不足50,这种“脉冲式”增长会被系统标记为异常。此外,地理位置集中度也是关键指标:若某篇面向全国读者的文章,80%的点赞来自同一省份的IP段,甚至具体到某几个运营商节点,显然违背用户自然分布规律。

其次是用户行为逻辑验证。真实的点赞行为通常伴随“阅读→停留→互动”的完整链路:用户先打开文章,停留一定时间(平均至少15秒),可能进行评论或转发,最后才点赞。而刷赞账号往往“跳过阅读直接点赞”——后台数据显示,大量被标记的异常账号从未打开过文章链接,或点击后0.5秒内关闭,这种“无阅读点赞”会被判定为机器行为。更关键的是,刷赞账号的“行为画像”高度统一:多数为同一时间批量操作、无历史互动记录、头像/昵称高度格式化(如“用户12345”“点赞助手XX”),这些“僵尸号”的特征早已被纳入风险模型。

最后是技术溯源与设备指纹。微信的底层技术体系具备强大的设备识别能力,包括IMEI(移动设备国际识别码)、MAC地址、设备型号、操作系统版本等“硬件指纹”。刷赞团伙常使用“群控软件”管理大量手机,但这些设备的指纹往往存在规律——比如几十台手机使用相同系统版本、相同微信客户端版本,甚至安装相同的应用列表。一旦系统识别出“设备指纹集群”异常,就会触发人工审核。此外,IP监测也是重要手段:若多个账号通过同一IP地址登录,或短时间内频繁切换IP(如使用VPN代理),都会被判定为异常操作。

二、刷赞被检测的后果:从数据降权到账号受限

运营者或许认为“刷赞被发现无非删赞”,但实际后果远比想象严重。公众号的处罚机制遵循“数据清理→功能限制→账号封禁”的阶梯式逻辑,且处罚记录会长期留存。

最直接的后果是数据清理与权重下降。一旦系统判定刷赞,不仅虚假点赞会被全部清除,文章的“互动率”核心指标也会骤降。例如某篇因刷赞达到1%互动率的文章,被清理后互动率可能跌至0.1%,进而影响平台推荐算法——公众号的推荐机制中,“自然互动率”是权重因子,数据异常会导致文章被降权,后续推荐量减少50%以上。更隐蔽的惩罚是“账号信用分”降低:微信对公众号运营者设有隐性信用体系,刷赞行为会扣减信用分,分值过低者,不仅文章推荐受限,还可能失去“原创保护”“流量主”等功能权限。

若情节严重,甚至面临账号功能限制或封禁。根据《微信外部链接内容管理规范》,恶意刷量属于“诱导分享”或“数据造假”行为,最高可处以“短期封禁”或“永久封禁”处罚。曾有本地生活类公众号因刷赞被检测,不仅3个月内无法发布新内容,还导致合作的商家撤资——毕竟,数据造假一旦被用户或合作伙伴发现,信任度将彻底崩塌。

三、与其冒险刷赞,不如深耕合规运营

刷赞看似“捷径”,实则“赔了夫人又折兵”。真正可持续的公众号运营,应回归内容本质与用户价值。

优质内容是自然点赞的“源头活水”。用户愿意点赞,本质是对内容的认可——或是观点引发共鸣,或是信息提供价值,或是情感触动人心。例如“丁香医生”的健康科普文章,因数据严谨、语言通俗,用户会主动点赞并转发,这种“真实互动”不仅不会被平台惩罚,反而会形成正向循环:高互动率触发算法推荐,带来更多自然流量,进一步积累用户信任。

用户互动引导比“数据造假”更有效。运营者可通过“提问式结尾”“互动话题设计”等策略,激发用户点赞欲望。比如在文末设置“你觉得这篇文章有用吗?点赞告诉我”,或针对热点事件发起“你支持哪种观点?点赞留言”,这种低门槛互动能提升真实点赞率。此外,定期开展“粉丝福利活动”(如点赞抽书、留言送周边),既能激活老用户,又能吸引新关注,远比刷赞带来的“虚假繁荣”更有价值。

数据监测与合规优化是长期功课。运营者应善用公众号后台的“用户画像”功能,分析粉丝的阅读习惯、地域分布、活跃时段,针对性调整内容策略。例如若发现25-35岁女性用户占比最高,可增加职场、育儿类内容;若晚间8-10点阅读量最高,可错峰发布重要文章。这种基于数据的精细化运营,才是提升自然流量的正道。

公众号能检测到刷赞吗?答案是肯定的。且不说技术的严密性,单从运营本质看——数据是运营的“晴雨表”,而非“KPI装饰品”。刷赞或许能带来短暂的光鲜,但唯有合规运营、内容为王,才能沉淀真正的用户资产。毕竟,公众号的终极目标从来不是“点赞数字”,而是“用户停留”与“内容共鸣”。当运营者放下对“虚假数据”的执念,回归“为用户提供价值”的初心,数据自然会给出最真实的反馈。