公众号刷赞赚佣金,这个看似简单的组合词,背后实则牵动着流量焦虑、灰色产业链与内容生态的深层博弈。在公众号运营日益内卷的当下,点赞数据作为最直观的“互动指标”,不仅影响着内容分发权重,更成为广告主评估账号价值的核心参考。于是,一条围绕“刷赞”的灰色产业链应运而生,而“赚佣金”则成为诱使普通人卷入的诱饵。然而,当数据造假成为常态,当短期利益凌驾于内容价值之上,这种模式真的能带来可持续的收益吗?还是说,它不过是流量泡沫下的又一个陷阱?

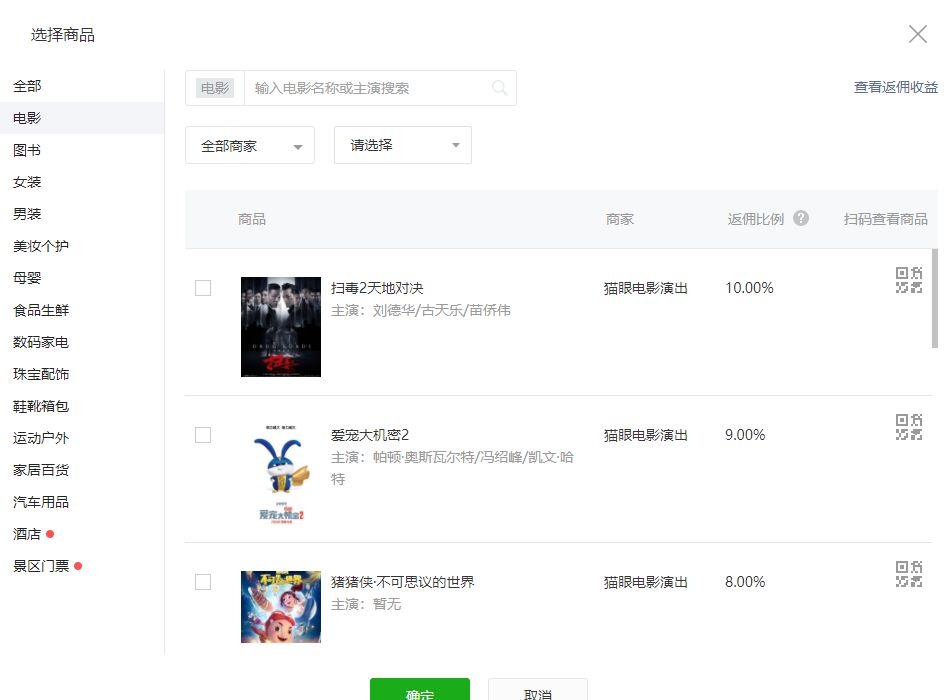

公众号刷赞赚佣金的现象,本质是流量焦虑催生的畸形产物。对于公众号运营者而言,无论是个人博主还是企业号,都面临着“打开率低、互动差”的普遍困境。平台算法偏爱高互动内容,一篇拥有数千点赞的文章,往往能获得比同等阅读量但点赞寥寥的文章多出数倍的曝光。这种“数据依赖症”让许多运营者将刷赞视为“捷径”——通过购买点赞快速提升账号权重,吸引广告主注意,进而实现流量变现。而中介平台则精准捕捉到这一需求,搭建起“需求方(运营者)-平台(中间商)-执行方(刷手)”的产业链条:运营者下单购买点赞,平台接单后分配给刷手,刷手通过人工操作或技术手段完成点赞,最终按比例佣金结算。表面上,这是一条多方共赢的链条:运营者获得“好看”的数据,平台赚取差价,刷手赚得零花钱。但深入剖析便会发现,这种“共赢”建立在虚假数据的基础上,其危害远超短期收益。

刷赞行为对公众号生态的破坏,首当其冲的是数据真实性的崩塌。点赞本应是读者对内容的真实反馈,是内容质量的“试金石”。当刷赞泛滥,点赞数据与内容实际价值严重脱节,广告主的投放决策便失去了依据。某广告公司负责人曾坦言,我们曾合作过一个号称“10万+点赞”的美食号,实际推广后用户转化率不足正常账号的三成,后来才发现其80%的点赞均为刷单。这种“劣币驱逐良币”的现象,让真正深耕内容的运营者陷入困境:他们耗费心血创作优质文章,却因真实互动数据不及刷赞账号而难以获得流量倾斜和广告合作。长此以往,整个公众号生态将陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环——没人愿意做真正有价值的内容,大家都忙着在数据上“动手脚”,最终损害的是平台、用户和整个行业的利益。

对参与“公众号刷赞赚佣金”的普通用户而言,看似轻松赚钱的背后,隐藏着多重风险。刷手往往被“日结高佣”“手机操作即可”等话术吸引,却忽略了其中的陷阱。其一,账号安全风险。刷手需要使用个人微信账号进行点赞,部分平台甚至会要求授权登录或获取好友信息。一旦平台被查封,刷手账号可能因“异常行为”被微信限制功能,甚至封号。其二,佣金诈骗风险。不少刷单平台要求刷手“先垫付,后返佣”,即刷手需先支付“点赞费用”(如100元买1000个赞),完成后再返还本金加佣金。但现实中,许多平台在收到垫付款后便以“系统故障”“数据未达标”等借口拖延,最终卷款跑路。据反诈中心统计,2023年涉及“刷单返利类”的电信诈骗案件中,超三成与公众号、短视频等平台的数据刷单相关。其三,法律风险。虽然刷手多为个人行为,但若涉及大规模刷单或为非法账号服务,可能被认定为“帮助信息网络犯罪活动罪”,面临法律制裁。

平台与监管机构对刷赞行为的打击从未停歇,但灰色产业链仍在不断变异。微信官方早已通过技术手段识别异常点赞行为:如短时间内同一IP大量点赞、非粉丝用户集中点赞、地理位置异常集中等,一旦发现,会对账号进行警告、限流甚至封禁处罚。2023年,微信安全中心公告显示,全年清理“刷赞刷量”账号超500万个,拦截异常点赞请求超10亿次。然而,产业链的“反侦察”能力也在升级:部分平台改用“真人兼职”模式,通过招聘兼职学生、宝妈,要求其用个人账号“手动点赞”,规避技术检测;还有的利用境外服务器和代理IP,制造“真实用户”假象。尽管如此,这种“猫鼠游戏”终究难以持久——平台算法在不断迭代,监管力度持续加大,任何试图钻数据空子的行为,最终都将付出代价。

公众号刷赞赚佣金模式的不可持续性,恰恰揭示了内容创作的本质回归。对于公众号运营者而言,真正的流量密码从来不是虚假的点赞数据,而是优质内容带来的用户信任。一篇能引发读者共鸣、提供实用价值、激发转发的文章,即使初始点赞量不高,也容易通过“用户自发分享”实现裂变增长。某科普类公众号曾分享案例:其一篇冷门学科的文章,因内容扎实被专业博主转发,一周内自然点赞量破万,后续广告合作源源不断。这证明,长期主义的内容创作,远比短期刷赞更有价值。对于广告主而言,评估账号价值时应建立更科学的指标体系,结合阅读量、转发率、评论质量、用户画像等多维度数据,而非单纯依赖点赞数。对于普通用户而言,警惕“刷赞赚佣金”的诱惑,不仅是对自身账号安全的保护,更是对健康内容生态的支持。

公众号刷赞赚佣金,这条看似捷径的灰色产业链,实则是流量经济浮躁期的一个缩影。它以短期利益为诱饵,诱使运营者、刷手、平台共同陷入数据造假的漩涡,最终损害的是整个内容生态的信任基础。当流量泡沫散去,唯有真正扎根内容、尊重用户、遵守规则的运营者,才能在激烈的竞争中行稳致远。对行业而言,强化技术监管、完善数据评估标准、加大违法成本,是净化生态的必要手段;对个体而言,拒绝投机取巧,回归内容创作的初心,才是实现可持续发展的正道。毕竟,公众号的价值,永远在于连接人与内容,而非冰冷的数字游戏。