公众号说说刷赞可行吗?这个问题在运营圈里被反复讨论,却始终没有标准答案。但从公众号生态的本质与用户行为的底层逻辑来看,刷赞不仅不可行,更是一种饮鸩止渴的短视行为。公众号说说作为连接公众号与用户的轻量化互动场景,其点赞数据本应是内容价值与用户共鸣的真实映射,而非通过技术手段堆砌的数字泡沫。当我们剥离“刷赞”的短期诱惑,会发现这种行为正在侵蚀公众号的运营根基,最终损害的是运营者与用户之间的信任纽带。

公众号说说的核心价值,在于它以极低的参与门槛实现了用户与内容的即时互动。用户对一篇说说的点赞,本质上是对内容观点、情感表达或实用价值的认可,这种认可会通过社交关系链传递,形成二次传播的涟漪效应。真实的点赞数据能帮助运营者判断内容方向是否正确,了解用户的真实偏好,进而优化后续的内容策略。比如,一篇关于职场干货的说说获得高赞,说明用户对这类内容需求强烈,运营者可以围绕这一主题策划系列内容;而一篇情感共鸣类说说引发大量点赞,则暗示用户需要更多情绪价值输出。这种基于真实互动的数据反馈,是公众号精细化运营的基石,也是实现用户留存与转化的前提。

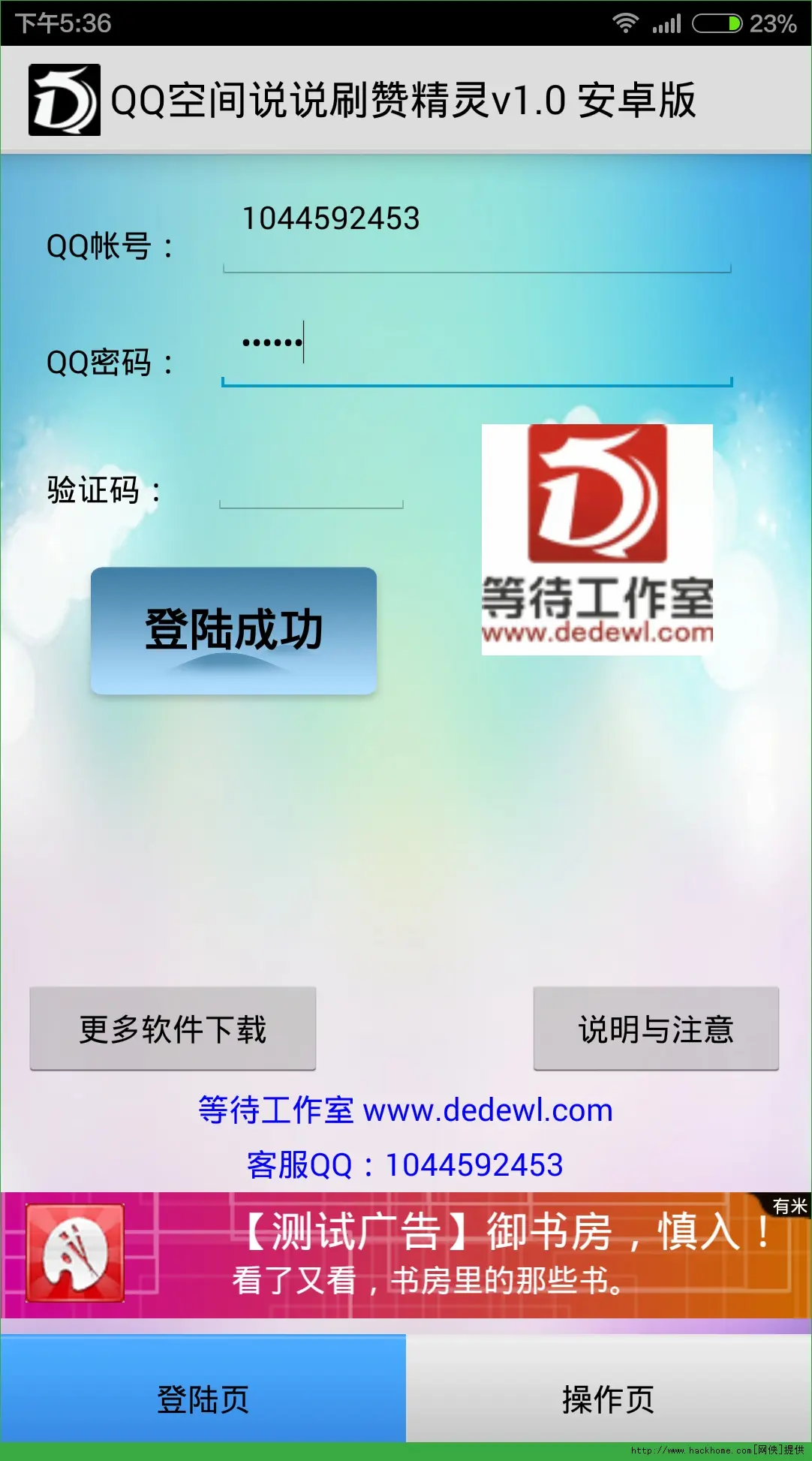

然而,刷赞行为彻底扭曲了这一逻辑。第三方刷赞工具或人工刷赞团队通过模拟用户操作、批量注册虚拟账号等手段,在短时间内为说说制造出虚假的点赞量。这种“数据注水”看似能快速提升内容的表面热度,实则掩盖了真实用户反馈的缺失。运营者若依赖这些虚假数据做决策,无异于在沙地上建楼——以为掌握了用户偏好,实则离真实需求越来越远。更关键的是,刷赞制造的“虚假繁荣”会误导运营者陷入“数据幻觉”,认为只要点赞数高就能吸引更多关注,从而忽视内容质量与用户体验的提升,最终在竞争激烈的公众号生态中被淘汰。

从平台规则与风险管控的角度看,刷赞更是一条不可触碰的红线。微信平台对公众号的数据造假行为始终保持高压打击态势,其算法系统能通过识别点赞行为的异常模式(如短时间内集中点赞、账号无历史互动记录、IP地址异常集中等)精准定位刷赞行为。一旦被判定为数据造假,公众号将面临包括但不限于限流、功能限制、封号在内的严厉处罚。这种处罚不仅会让运营者前期投入付诸东流,更会直接摧毁账号的公信力。试想,一个曾经靠刷赞维持“高热度”的公众号,一旦被用户发现数据造假,其品牌形象将一落千丈,用户的信任也会荡然无存——毕竟,在内容爆炸的时代,用户关注的永远是真实、有价值的内容,而非虚假的数字游戏。

更深层次来看,刷赞行为破坏了公众号生态的公平性与健康度。公众号作为一个内容创作与传播平台,其核心竞争力在于优质内容的持续产出与真实用户的沉淀。当刷赞成为普遍现象,劣币驱逐良币的风险就会加剧:那些专注内容创作的运营者可能因为数据不“亮眼”而被流量边缘化,而依赖刷赞的账号却能获得短暂的关注,这种扭曲的激励机制会损害整个生态的活力。微信平台倡导的“内容为王、价值优先”理念,正是要通过算法优化与规则约束,让优质内容获得更多曝光,让真实互动成为账号成长的唯一路径。从这个意义上说,刷赞不仅是对单个公众号的损害,更是对整个内容生态的破坏。

那么,拒绝刷赞后,如何健康提升公众号说说的互动数据?答案其实很简单:回归内容本质,深耕用户关系。首先,内容要“击中用户痛点”。无论是热点评论、情感共鸣还是实用干货,都要站在用户视角思考“他们需要什么”“什么能引发他们的共鸣”。例如,针对职场用户,可以分享“如何高效完成周报”的实操技巧;针对年轻妈妈,可以聊聊“如何平衡工作与带娃”的育儿心得。真实、具体、有温度的内容,自然会吸引用户主动点赞。其次,设计“轻互动引导”。在说说中设置开放式问题(如“你遇到过类似的情况吗?评论区聊聊”),或发起投票、小测试等互动形式,降低用户的参与门槛,让点赞成为互动的自然延伸。最后,建立“用户连接感”。通过回复评论、开展粉丝活动、建立用户社群等方式,让用户感受到公众号不仅是内容的输出方,更是他们的“朋友”,这种情感连接会转化为用户对内容的主动支持。

公众号说说的点赞数据,从来不是运营的终点,而是起点。它应该是用户真实反馈的镜子,是内容优化的指南针,而不是用来装饰门面的数字道具。刷赞看似是一条捷径,实则是一条通往死胡同的歧路——它或许能带来短暂的虚荣满足,却会失去用户信任、平台支持与长期发展的可能。真正聪明的运营者,从不纠结于“如何刷赞”,而是专注于“如何让用户愿意点赞”。因为只有当每一次点赞都承载着真实的认同与情感,公众号才能在内容生态的浪潮中站稳脚跟,实现从“流量”到“留量”的跨越,最终沉淀为有价值的品牌资产。