“公子代刷赞是什么服务?”在社交媒体深度渗透日常生活的当下,这个问题正成为越来越多内容创作者、商家乃至普通用户的隐性疑问。简单定义,它是一种针对社交平台互动数据需求的代操作服务——通过技术手段或资源整合,为用户的帖子、短视频、商品笔记等内容快速批量获取点赞、评论、转发等互动数据,帮助用户在短期内提升账号的“数据表现”。与传统人工互动不同,“公子代刷赞”并非依赖真实用户的主动行为,而是通过模拟用户行为或调用非正规流量池资源实现数据增长,其核心价值在于“快速见效”与“低成本塑造账号权重”,但背后也交织着平台规则、数据伦理与内容生态的多重矛盾。

一、服务的核心构成:从“数据需求”到“商品化供给”

“公子代刷赞”服务的诞生,本质是社交平台数据价值商品化的必然结果。在当下“流量=注意力=商业价值”的逻辑链条中,点赞、评论、转发等互动数据不仅是内容热度的直观体现,更是平台算法推荐的核心权重指标。例如,某短视频平台的初始流量池分配机制中,内容的点赞率、评论率直接影响其能否进入更大规模的推荐池;电商平台的商品笔记中,高点赞数会被系统判定为“优质内容”,从而获得更多曝光机会。这种“数据依赖症”催生了明确的需求端:个人博主需要基础数据突破冷启动,中小商家需要高互动数据提升转化,甚至部分品牌方也会通过刷赞制造“爆款假象”引导消费。

供给端则围绕需求构建了完整的服务链条。从服务形式看,“公子代刷赞”可分为三类:一是“单次刷赞”,即针对单条内容按数量收费(如1000点赞50元,1万点赞300元);二是“套餐代运营”,按月或季度为账号提供固定数量的点赞、评论、粉丝组合服务,常伴随“关键词植入”“定向互动”等附加功能;三是“场景化定制”,如新品发布、直播预热等节点,提供“集中爆发式”刷赞服务,模拟“内容突然爆火”的效果。从技术手段看,早期以“机器批量操作”为主,通过模拟设备指纹、批量切换IP实现点赞;近年来则升级为“真人众包”模式,即通过兼职平台招募用户,按任务要求进行真实点赞(尽管这些用户并非内容真实受众),或利用“养号矩阵”(批量注册的长期活跃账号)进行互动,以规避平台的机器识别算法。

二、价值维度:短期“数据繁荣”与长期“生态透支”

对服务使用者而言,“公子代刷赞”的核心价值在于“降低内容传播门槛”与“提升商业谈判筹码”。对于个人创作者,尤其是刚起步的素人博主,自然流量获取成本高、周期长,一条优质内容可能因初期缺乏点赞而沉没。此时,“公子代刷赞”能快速填充基础数据,触发平台的“数据反馈机制”——算法会认为“内容受欢迎”,从而主动推送至更多用户,形成“数据增长-流量倾斜-自然互动提升”的良性循环。例如,某美妆博主通过500元购买1万点赞,使笔记的曝光量从5000跃升至20万,最终带动自然涨粉3000+,商业报价也因此提升20%。

对商家而言,高互动数据是“信任背书”的重要工具。在电商平台中,商品笔记的点赞数直接影响用户点击率——数据显示,点赞过千的笔记比点赞不足百的笔记点击率高3倍以上。部分商家甚至会通过“公子代刷赞”制造“万人好评”的假象,诱导消费者产生“产品受欢迎”的认知偏差,从而促进转化。这种“数据包装”在直播带货中尤为常见:主播通过刷赞营造“商品秒空”“万人抢购”的氛围,刺激观众跟风下单。

然而,这种“短期繁荣”背后是长期生态透支的风险。首先,虚假互动会扭曲平台的内容分发逻辑。当刷赞数据成为算法判断内容质量的“伪指标”,真正优质但缺乏“数据启动资源”的内容可能被淹没,而低质但刷赞量高的内容却能获得曝光,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。其次,用户对数据的信任度正在崩塌。近年来,“点赞注水”“刷单炒信”等事件频发,消费者已逐渐形成“高互动=刷量”的刻板印象,甚至对平台的推荐机制产生质疑——当“点赞”不再代表真实认可,其作为社交货币的价值也将被稀释。

三、应用场景:从“流量焦虑”到“数据军备竞赛”

“公子代刷赞”的应用场景,折射出不同主体的流量焦虑与生存策略。在个人领域,它是“素人突围”的无奈选择。例如,在小红书平台,美妆、穿搭、母婴等垂直领域的竞争已趋白热化,新账号若首篇笔记点赞不足500,很难被系统推荐;而通过“公子代刷赞”快速突破“500赞门槛”,则可能获得算法的“青睐”,进入“发现页”流量池,实现从0到1的突破。

在商业领域,它是“品牌营销”的灰色工具。部分新锐品牌在推广期预算有限,难以承担高额的广告投放费用,转而选择“公子代刷赞”作为“低成本曝光方案”。例如,某新消费零食品牌上市时,通过50万元预算购买100万条点赞+评论,使产品话题登上微博热榜,品牌搜索量单周增长20倍,线下渠道订单量提升3倍。但这种“数据造假”一旦被平台发现,不仅会面临限流、封号等处罚,更会对品牌声誉造成不可逆的损害——近年来,已有多个知名品牌因“刷赞门”事件引发舆论危机,消费者直言“连数据都要造假,产品还能信吗?”

在更隐蔽的场景中,“公子代刷赞”甚至成为“灰色产业链”的一环。部分MCN机构会同时为多个客户提供刷赞服务,通过“集中采购流量”降低成本,再将“刷量数据”包装成“运营成果”向品牌方收取更高费用;更有甚者,通过“刷赞-涨粉-卖粉”的链条,批量制造“僵尸号”,用于后续的刷单、诈骗等非法活动。

四、挑战与风险:平台、用户与行业的三重困境

“公子代刷赞”的野蛮生长,正面临来自平台、用户与行业的三重挑战。对平台而言,打击刷赞是一场“猫鼠游戏”。近年来,主流社交平台已投入大量资源研发反刷量技术:例如,通过“设备指纹识别”检测同一设备短时间内多次点赞;“行为分析算法”识别非人类操作模式(如点赞时间间隔固定、无浏览记录直接点赞);“数据溯源系统”追踪异常流量来源。但“公子代刷赞”服务也在不断升级——从“IP轮换”到“模拟真人行为”,从“机器刷量”到“真人众包”,双方的技术博弈持续白热化。数据显示,某头部平台2023年处理的刷量账号超5000万,但仍有约10%的违规行为未能被及时拦截。

对用户而言,刷赞的“性价比”正在降低。一方面,平台对刷量账号的处罚趋严——轻则删除虚假互动数据、降权限流,重则永久封禁账号。例如,某抖音博主因购买10万点赞被平台检测到,不仅所有点赞数据被清零,账号还被限制推荐功能3个月,粉丝量断崖式下跌。另一方面,消费者对“数据造假”的容忍度越来越低,2023年某电商平台调研显示,78%的用户表示“如果发现商家刷赞,会直接放弃购买”。

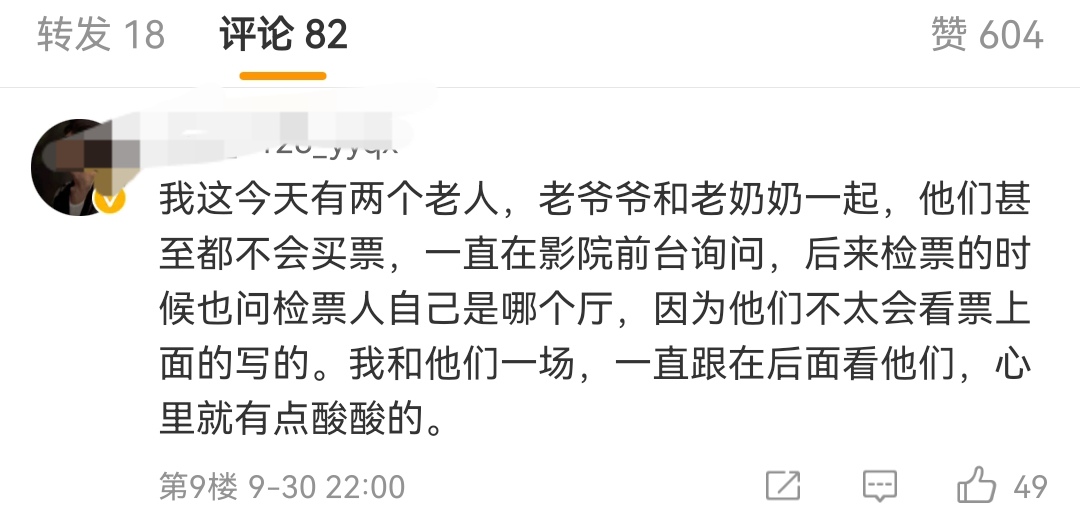

对行业而言,“公子代刷赞”的泛滥正在侵蚀内容生态的根基。当“数据”而非“内容”成为衡量价值的唯一标准,创作者的精力会从“打磨优质内容”转向“研究刷量技巧”——这本质上是对内容创作生态的釜底抽薪。例如,某知识博主坦言:“我花1周时间写深度干货,不如花500块买1万点赞来得快,长此以往,谁还愿意做真正有价值的内容?”

五、行业趋势:从“刷量”到“代运营+真实互动”的转型

尽管“公子代刷赞”仍在灰色地带游走,但行业已出现向“合规化”转型的迹象。一方面,平台对“真实互动”的引导力度加大。例如,某短视频平台推出“创作者激励计划2.0”,将“用户停留时长”“评论互动质量”等指标纳入权重计算,鼓励创作者通过优质内容吸引用户主动互动,而非依赖虚假数据。另一方面,部分代运营机构开始剥离“刷量”业务,转向“内容策划+真实用户增长”的服务模式——例如,通过KOC(关键意见消费者)种草、社群运营等方式,为品牌匹配真实的目标用户,实现“高互动+高转化”的双赢。

技术发展也在推动行业变革。AI技术的应用让“真实互动模拟”成为可能:例如,通过AI分析用户画像,生成个性化的评论内容(如“这款口红色号太适合黄皮了!”);通过大数据筛选“潜在兴趣用户”,定向推送内容,提升自然互动率。这种“技术驱动的真实互动”不仅规避了平台规则风险,还能为用户提供更精准的数据反馈,逐渐成为行业的新方向。

“公子代刷赞是什么服务?”它既是流量焦虑下的产物,也是内容生态失衡的缩影。从短期看,它为部分用户提供了“数据捷径”;但从长期看,唯有回归“内容为王、真实互动”的本质,才能让社交平台的价值回归——毕竟,点赞的意义从来不是数字的堆砌,而是对优质内容最真实的认可。对用户而言,与其沉迷于虚假数据的“泡沫”,不如深耕内容价值;对行业而言,唯有平台监管、技术约束与用户认知的三重升级,才能让互动数据重新成为“内容质量的晴雨表”,而非“流量游戏的筹码”。