内涵段子刷赞是真的吗?这个问题背后,藏着内容时代最真实的悖论——当点赞成为衡量内容价值的标尺,“刷赞”便从灰色操作演变为公开的秘密。从早期的人工点击群组到如今的AI批量虚拟账号,刷赞产业链已形成分工明确的“内容生产-流量投放-数据清洗”闭环,让“点赞数”的真实性备受质疑。但剥开操作层面的技术外衣,我们需要追问的是:刷赞现象为何存在?它如何重塑内容生态?以及,在流量与价值的博弈中,真正的“优质内容”究竟该如何被看见?

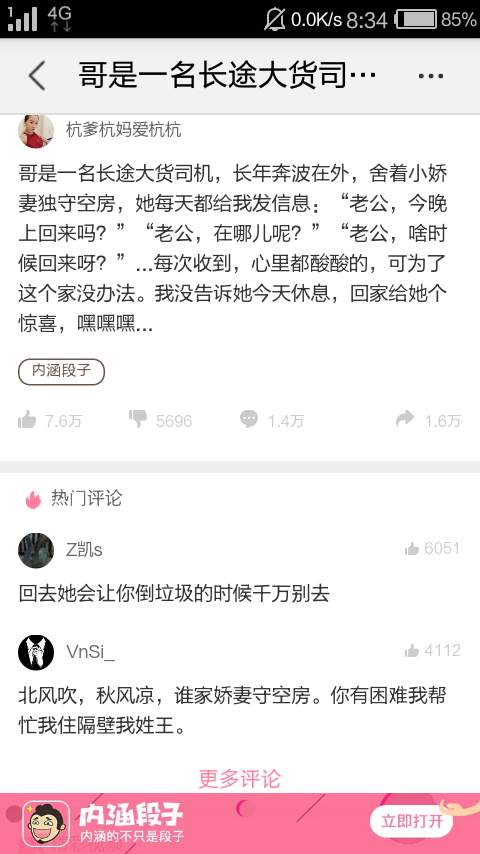

从技术实现角度看,“刷赞”并非空穴来风。某互联网内容从业者透露,一个10万+点赞的段子,成本可控制在500-800元,且能通过平台“自然度”测试——这意味着刷赞在操作层面具备高度可行性。早期通过人工点击、脚本程序模拟用户行为,到如今依托AI生成虚拟账号、精准匹配用户画像,刷赞手段已从“粗放式”升级为“精细化”。例如,针对“内涵段子”这类以幽默、生活观察为核心的内容,刷手会模拟真实用户的停留时长、评论互动路径,甚至批量生成“哈哈哈”“太真实了”等高频评论,让数据链条看起来“天衣无缝”。这种“技术赋能”的刷赞,不仅降低了操作门槛,更让普通用户难以通过肉眼辨别真伪。

刷赞的泛滥,本质是多重利益交织的必然结果。对内容创作者而言,点赞数是平台算法推荐的核心权重——高点赞内容能获得更多流量曝光,进而吸引广告合作、粉丝变现,这种“数据依赖症”让不少人铤而走险。某腰部创作者坦言:“一个段子点赞过万,后续流量能翻十倍;如果只有几百赞,基本就沉底了。与其慢慢熬,不如花几百块‘冲个榜’。”对平台方,流量数据是商业价值的直接体现,即便明知存在刷赞,只要不引发大规模用户投诉,往往选择“睁一只眼闭一只眼”。而用户端,“点赞即认同”的心理暗示,让刷赞内容能快速形成“虚假繁荣”——当用户看到某段子点赞数破十万,潜意识会默认“这内容一定优质”,进而主动点赞、转发,形成“数据滚雪球”效应。这种三方利益的共谋,让刷赞成为内容生态中难以根除的“痼疾”。

然而,刷赞的短期收益正以透支内容生态为代价。当劣质段子靠买赞登上首页,优质原创却因数据平平被埋没,“劣币驱逐良币”的恶性循环便开始了。更严重的是,用户逐渐意识到点赞数据的虚假性,对平台内容的信任度直线下降——某调查显示,72%的受访者表示“不再仅凭点赞数判断内容质量”。这种信任危机一旦形成,将动摇平台的内容根基:用户不再相信“热门榜单”的真实性,创作者不再愿意投入精力打磨内容,最终导致整个生态的“空心化”。正如一位资深内容观察者所言:“刷赞就像给内容‘注水’,短期内看起来丰满了,实则稀释了营养,最终让整个生态营养不良。”

面对刷赞乱象,平台并非无所作为。近年来,“内涵段子”及其后续版本等平台升级了反作弊系统,通过行为轨迹分析、设备指纹识别、内容质量评估模型等技术手段,封禁了大量刷赞账号。例如,系统能检测到同一设备短时间内批量点赞多个内容、虚拟账号无历史互动记录等异常行为,对疑似刷赞账号实施限流或封禁。但技术对抗永无止境,“道高一尺魔高一丈”的局面下,更需建立“技术+制度+用户监督”的三维治理体系。例如,引入“真实互动度”指标,降低单一点赞权重;鼓励用户举报异常数据,对恶意刷赞账号实施阶梯式处罚;同时,通过算法优化让优质内容获得“自然流量倾斜”,减少对“点赞数”的过度依赖。

归根结底,“内涵段子刷赞是真的吗”这个问题的答案,或许并不重要。重要的是,它暴露了内容评价体系的畸形——当“点赞”从“用户真实反馈”异化为“流量变现工具”,内容的本质价值便被遮蔽。真正的优质内容,从来不需要靠刷赞来证明。就像那些曾在内涵段子走红、如今依然被用户津津乐道的段子,打动人心的从来不是冰冷的数字,而是字里行间的幽默、智慧与温度。对创作者而言,与其在刷赞的灰色地带徘徊,不如深耕内容本身;对平台而言,唯有重建以“用户价值”为核心的评价体系,才能在内容竞争中行稳致远。毕竟,能真正“刷”进人心的,从来不是点赞,而是那些让人会心一笑、引人深思的“真段子”。