分享说说后,很多人会纠结“刷赞”这个看似便捷的捷径。刷赞真的能带来实质性价值吗? 答案是否定的。这种看似能快速提升社交存在感的行为,实则暗藏多重风险,更与社交平台的本质背道而驰。要理解这一点,需从社交逻辑、平台规则、用户心理三个维度拆解“刷赞”的真相。

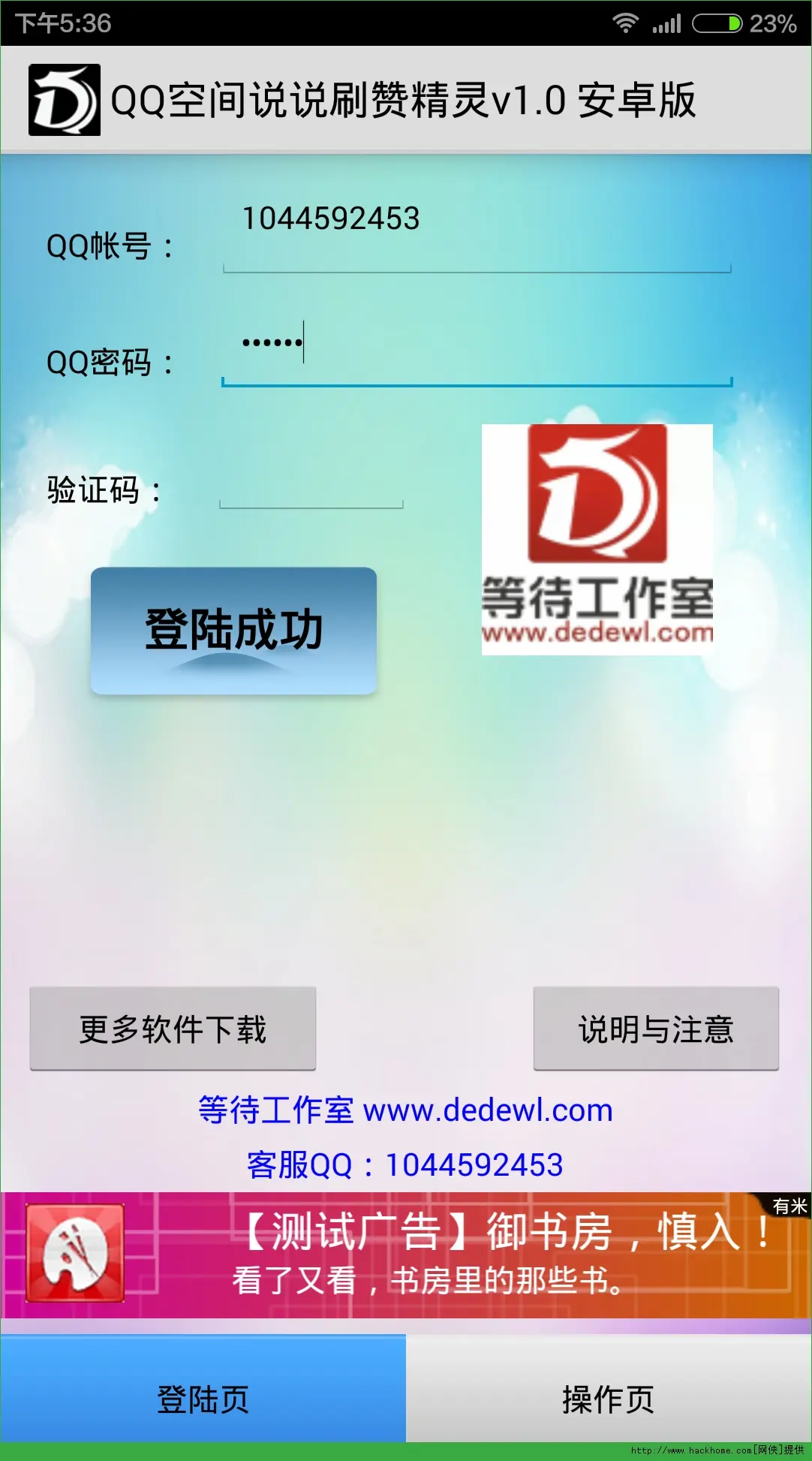

刷赞行为的兴起,源于用户对“社交价值”的量化焦虑。在朋友圈、微博等平台,点赞数常被潜意识等同于内容的受欢迎程度,甚至关联到个人的社交影响力。这种认知偏差催生了刷赞产业链:从“人工刷赞”到“软件刷量”,再到“平台任务互赞”,用户只需付出少量成本,就能让说说瞬间收获数十甚至上百点赞。但这种虚假繁荣背后,是对社交互动本质的扭曲。社交的核心是“人与人之间的真实连接”,而刷赞本质是“数据与数据的虚假互动”,它无法传递内容本身的价值,更无法建立有意义的人际关系。当用户习惯用刷赞堆砌存在感时,反而会陷入“点赞依赖症”——越在意数据,越忽略真实表达,最终在虚拟的数字泡沫中迷失自我。

从平台规则看,刷赞行为早已被明确定义为“违规操作”。主流社交平台均通过算法模型对点赞行为进行监测,识别异常特征:比如短时间内集中点赞、同一IP批量操作、无真实互动内容的“僵尸粉”点赞等。一旦被判定为刷赞,轻则内容限流、点赞数清零,重则账号被限权甚至永久封禁。更关键的是,平台算法的迭代速度远超刷赞技术。如今的AI系统能通过用户行为轨迹(如点赞前的浏览时长、评论习惯、好友关系链等)精准判断互动真实性,刷赞行为的“性价比”正越来越低。某社交平台内部人士曾透露,2023年平台清理的违规点赞账号数量同比上升40%,可见刷赞的空间正被持续压缩。

更深层的矛盾在于,刷赞与社交平台的“内容生态逻辑”根本对立。平台的推荐机制本质是“优质内容优先”,而点赞数仅是衡量内容价值的参考指标之一,并非唯一标准。一篇有深度、有共鸣的说说,即使点赞数不高,也可能通过评论转发引发真实讨论;反之,一篇靠刷赞堆砌的“爆款”,若缺乏实质内容,很快会被算法判定为“低质内容”而自然淘汰。更值得警惕的是,刷赞会污染社交生态。当用户习惯用虚假数据衡量内容价值时,优质内容的创作者会因数据劣势而失去动力,最终导致平台内容同质化、低质化,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。这正是平台严厉打击刷赞的核心原因——维护内容生态的健康,远比满足用户的虚荣心更重要。

那么,放弃刷赞后,如何让分享的说说获得更多真实认可?答案回归到社交的本质:提供价值,而非索取数据。首先,内容本身是核心。无论是生活感悟、观点输出还是情感表达,真诚、独特、有共鸣的内容更容易引发自然互动。例如,一篇关于“职场新人避坑指南”的实用说说,即使没有华丽辞藻,也能因解决用户痛点而获得真实点赞。其次,主动参与社交互动。社交是双向的,与其花时间刷赞,不如多花精力阅读好友的动态,留下真诚的评论或提问。这种“有效互动”不仅能提升个人在社交圈中的好感度,还能形成“互动回流”——当你真诚对待他人时,他人也更可能关注你的内容。最后,调整心态,剥离“数据焦虑”。点赞数只是社交的副产品,而非目标。当分享的目的从“获得认可”转向“表达自我”时,你会发现,即使没有点赞,分享的过程本身也是一种情绪疏导和价值输出。

刷赞的本质,是对社交价值的异化。它试图用虚假数据掩盖内容的空洞,用短期快感替代长期积累,最终只会让用户在数字的幻象中失去真实的社交能力。真正有价值的分享,从来不需要靠刷赞来证明。当你开始用真诚表达代替数据堆砌,用深度互动代替虚假繁荣时,你会发现,那些自然而来的点赞、评论和转发,才是社交中最珍贵的礼物。分享说说不是为了“被点赞”,而是为了“被看见”和“被理解”——这才是社交的终极意义。