刷10000个赞需要多少钱?这个问题,几乎是每个试图撬动社交流量的创作者或品牌都会遇到的灵魂拷问。它背后藏着的是对“数据即价值”的笃信,也是对流量焦虑的妥协。但答案远非一个简单的数字,而是横跨平台规则、技术成本、风险博弈的复杂算式——有人用几十元就能买来“虚假繁荣”,有人却需花费上万元才能换来看似真实的互动,而真正的代价,可能远超金钱本身。

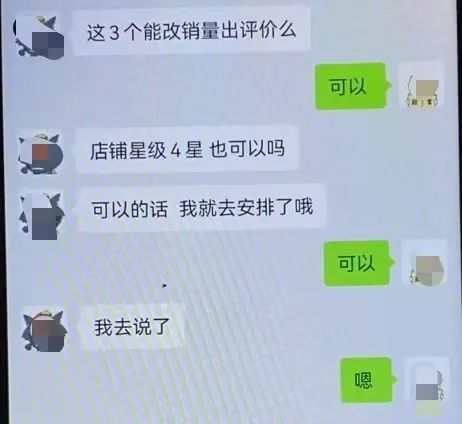

在社交平台的生态里,“点赞”早已超越简单的“喜欢”符号,成了衡量内容热度、账号权重的核心指标。无论是品牌方的新品推广、KOL的带货数据,还是普通用户的“存在感”证明,10000个赞都像一张通往流量池的入场券。正因如此,“刷赞”产业链应运而生,价格却因平台、质量、风险等因素呈现出天壤之别。以主流平台为例:在抖音、快手等短视频平台,机器批量刷赞的价格低至每千次5-10元,10000个赞仅需50-100元;但这类点赞通常来自无头像、无动态的“僵尸号”,点赞时间集中、账号轨迹雷同,极易被平台识别。若追求“真人点赞”,价格则陡增10倍以上——在微信朋友圈、小红书等强社交属性平台,一个具备真实头像、日常互动记录的真人账号点赞,单价可达1-5元,10000个赞至少需要1万-5万元,且需通过“任务平台”招募兼职用户,或通过“养号”工作室长期运营的“高权重号”完成,成本自然水涨船高。

影响价格的深层逻辑,藏在平台的反作弊机制与用户对“真实感”的挑剔里。平台算法如同精密的“显微镜”,会从点赞时间分布(如凌晨集中点赞)、账号行为轨迹(如无关注、无转发历史)、设备指纹(如同一IP批量操作)等维度识别异常。为规避检测,刷赞服务商不得不升级技术:用“模拟人工点击”替代机器脚本,用“分散IP池”规避批量风险,甚至通过“交叉互动”(点赞+评论+转发)制造“自然假象”。这些技术投入直接推高了成本——例如,一个“防拦截真人点赞套餐”,可能要求10000个点赞来自不同省份、不同设备,且每个账号在点赞前后有3-5分钟的随机浏览行为,单价可达8-12元,10000个赞就需要8万-12万元。此外,账号类型也决定价格差异:企业号因涉及商业认证,刷赞风险更高,服务商往往溢价30%-50%;而个人号中,粉丝量过万、垂直领域明确的“优质账号”点赞,比普通素人账号贵2-3倍,毕竟其“点赞含金量”在平台算法中被赋予更高权重。

然而,刷来的10000个赞,真能转化为实际价值吗?答案可能令人失望。在平台生态中,点赞只是“初级指标”,评论、转发、收藏、完播率等“深度互动”才是衡量内容真实热度的关键。若一条视频点赞过万,却寥寥无几的评论和转发,算法会判定为“异常数据”,不仅不会推流,反而可能限流。更致命的是,用户对“虚假繁荣”的敏感度远超想象——2023年某美妆品牌因新品推广视频刷赞被曝光,评论区用户直言“点赞这么高,怎么我一个朋友都没看到?”,最终引发信任危机,销量不升反降。对创作者而言,依赖刷赞更会陷入“数据依赖症”:为维持虚假热度,不断投入资金买赞,却忽视了内容打磨和用户沟通,最终失去创作初心,沦为数据的“傀儡”。

从行业趋势看,随着平台对数据造假打击力度升级,刷赞服务的生存空间正被急剧压缩。2022年以来,抖音、小红书等平台相继推出“清朗计划”,通过AI算法识别异常账号,累计封禁刷赞账号超千万,部分服务商甚至因“非法经营罪”被立案调查。在此背景下,刷赞价格呈现两极分化:低端机器刷赞因风险过高逐渐被市场淘汰,价格虽低但无人问津;高端“真人互动”服务则因合规成本增加,价格持续上涨,且需承诺“补赞”(若被识别删除可免费补刷),进一步压缩利润。与此同时,用户对“真实数据”的倒逼,也让品牌和创作者开始反思:与其为虚假点赞买单,不如将资金投入内容创作——例如,通过用户调研打造“痛点内容”,通过社群运营提升粉丝粘性,这些真实互动带来的10000个赞,虽需时间沉淀,却能带来持续、健康的流量增长。

归根结底,刷10000个赞需要多少钱?这个问题没有标准答案,但真正的答案藏在“价值取舍”里:用几十元买来的虚假点赞,代价是账号权重和用户信任;用上万元换来的“看似真实”互动,可能因平台算法升级而打水漂;唯有深耕内容、尊重用户,用真实创作赢得的10000个赞,才是无需标价、却能持续创造价值的“硬通货”。在社交平台的下半场,流量或许可以“刷”来,但影响力永远只能“做”出来——这,或许才是所有运营者该铭记的“流量密码”。