刷三百个赞需要多少钱?这个问题在社交媒体生态中早已不是秘密,从个人博主到企业账号,几乎每个试图在流量场域中突围的运营者,都曾短暂地滑过这个念头。表面上看,这是一个简单的价格咨询,背后却牵动着流量逻辑、平台规则与内容价值的复杂博弈。要真正理解这个问题,不能只盯着“三百”和“钱”两个数字,而需要拆解其背后的产业链条、隐性成本与真实价值。

首先需要明确的是,“刷三百个赞”从来不是孤立的需求,它往往是更大规模流量造假中的一个最小单位。在代刷产业链中,点赞、评论、转发、粉丝形成了一套标准化产品,而“三百个赞”通常被视为入门级套餐——既能满足账号基础数据展示需求,又不会因数量过大触发平台风控。那么,这个入门级套餐的价格究竟几何?答案却比想象中更复杂,它像一块棱镜,折射出流量市场的分层与乱象。

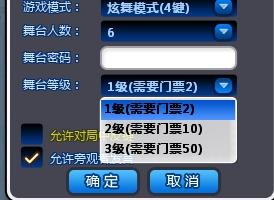

从供给端来看,刷赞价格的核心变量在于“质量等级”。最底层的是“纯机器号点赞”,这类账号由程序批量注册,无头像、无内容、无互动行为,是平台重点打击对象。三百个机器号点赞的价格可能低至10-15元,平均每个点赞成本不足5分钱。但这种点赞在平台算法面前几乎“裸奔”,不仅无法提升内容权重,反而可能因数据异常导致限流。中间层是“真人号互动点赞”,账号有基础信息、偶尔发布动态,甚至具备一定粉丝基础,这类点赞单价会上涨到0.3-0.5元,三百个赞总价约90-150元。这类账号更接近真实用户,能在短期内规避基础算法检测,成为中小商家的“性价比之选”。最高端的是“精准人群真人点赞”,即根据账号目标用户画像(如年龄、地域、兴趣标签)匹配真人点赞,单价可达1-2元,三百个赞总价300-600元。这种点赞不仅能提升数据,还能模拟真实用户行为路径,但代刷机构往往难以保证“精准度”,更多是噱式营销。

除了质量等级,平台类型是影响价格的另一关键变量。在微博、抖音等头部平台,由于风控体系更成熟,刷赞成本普遍高于小红书、快手等平台。例如,在小红书刷三百个真人号点赞可能只需80元,而在抖音可能需要120元,因为抖音的“啄木鸟”系统能更精准识别异常点赞模式——如短时间内集中涌入、账号设备ID异常、无浏览记录直接点赞等。此外,账号自身权重也会影响价格:新注册账号“白号”刷赞风险更高,代刷机构可能加收30%-50%的“风险溢价”;而有一定历史数据和互动的老号,刷赞价格相对更低,因为其数据基数大,新增三百个赞的“异常度”更低。

那么,刷三百个赞真的“值”这个价吗?从短期数据表现看,似乎如此。一个点赞数从两位数跃升至三百的笔记,确实能在信息流中获得更多算法推荐,形成“数据-流量-更多数据”的正向循环。但这种循环建立在虚假地基之上,一旦被平台识别,轻则删除点赞数据、限流三天,重则扣减信用分、降权处理。更隐蔽的成本在于“信任透支”:当商家依赖虚假数据吸引合作,却发现转化率远低于预期;当个人博主用刷赞营造“人设”,却因评论区零互动暴露虚假繁荣,最终损害的是账号的长期生命力。真实的内容生态从来不是“数字游戏”,而是价值交换的信任网络,三百个虚假点赞换不来一个真实粉丝的忠诚,更换不来商业合作的真正认可。

近年来,随着平台对流量造假的打击力度升级,刷赞产业链也在发生微妙变化。一方面,AI技术的应用让“真人模拟点赞”更逼真——通过虚拟手机、模拟用户滑动轨迹、植入随机评论等方式,部分代刷机构甚至能绕过初级检测;另一方面,平台算法的“反刷能力”也在进化,比如通过分析点赞用户的设备指纹、IP地址分布、互动行为时序等维度,构建“异常数据模型”。这种“猫鼠游戏”导致刷赞成本持续上升,而成功率却不断下降,曾经“10元三百赞”的低价时代已基本终结,取而代之的是“质量优先”的分层定价,但无论哪个层级,其性价比都在递减。

更深层的挑战在于,用户对虚假数据的敏感度正在提高。当一个笔记点赞数很高,但评论区的互动却异常寡淡,或点赞用户账号全是“僵尸号”,越来越多的用户会选择“划走”。在内容同质化严重的今天,用户更渴望的是能引发共鸣的真实内容,而非用数据堆砌的“虚假爆款”。对于创作者而言,与其纠结“刷三百个赞需要多少钱”,不如思考如何用优质内容撬动真实用户的自然点赞——后者或许需要更长的周期,但带来的流量更稳固、粉丝更精准、商业价值更持久。

归根结底,“刷三百个赞需要多少钱”这个问题,背后是创作者对流量焦虑的投射。在算法主导的传播环境中,数据确实关乎账号的生死,但用虚假手段“走捷径”,最终只会陷入“越刷越焦虑,越焦虑越刷”的恶性循环。三百个赞的价格标签或许能从10元到600元不等,但真实内容的价值却无法用金钱衡量。与其为虚假数据付费,不如把这笔“预算”投入到内容打磨、用户互动与真实运营中——毕竟,能真正穿越流量周期的,从来不是冰冷的数字,而是那些能触动人心的内容本身。