刷单刷赞,这个被部分商家视为“流量捷径”的操作,实则早已踩上法律的红线。近年来,随着电商平台监管趋严,“刷单入刑”“刷赞被罚”的案例屡见报端,其违法性已从模糊的灰色地带走向明确的法律界定。那么,刷单刷赞究竟为何违法?其法律风险与社会危害又有哪些?本文将从法律本质、市场影响、监管挑战及合规路径四个维度,深入剖析这一行为的违法内核。

刷单刷赞的违法性本质:对市场秩序与法律底线的双重突破

刷单刷赞,即通过虚构交易、伪造用户评价、制造虚假点赞量等手段,人为提升商品销量、服务评分或内容热度。这种行为看似是“商业营销的小聪明”,实则是对《反不正当竞争法》《电子商务法》《消费者权益保护法》等多部法律的公然违反。从法律性质看,刷单刷赞的核心违法性体现在三个方面:

其一,构成“虚假宣传”。根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得对其商品的销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传。刷单刷赞通过伪造数据,让消费者误以为商品“销量高、口碑好”,直接欺骗、误导了购买决策,属于典型的“数据造假式虚假宣传”。例如,某服装商家通过刷单将月销量从500单虚增至5万单,消费者基于虚假数据下单后遭遇“货不对板”,这种“流量骗局”已构成不正当竞争。

其二,破坏“公平竞争”秩序。《电子商务法》第十七条明确要求,电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品信息。刷单行为让部分商家通过非正常手段获取竞争优势,挤压了诚信商家的生存空间。当“劣币驱逐良币”成为常态,市场资源配置将严重扭曲,最终损害的是整个行业的健康发展。

其三,可能触犯“刑事犯罪”。若刷单刷赞行为涉及“以非法占有为目的”,通过虚构事实骗取消费者财物,数额较大时可能构成《刑法》第二百六十六条的诈骗罪;若形成规模化刷单产业链,组织者可能因“非法经营罪”被追究刑事责任。2022年,浙江警方破获的“某刷单平台案”中,犯罪团伙通过发展下级代理、提供刷单软件,涉案金额超2亿元,主犯最终因非法经营罪被判处有期徒刑五年,这正是刷单刷赞“刑事入刑”的典型案例。

刷单刷赞的社会危害:从消费者权益到平台生态的连锁破坏

刷单刷赞的危害远不止于“违规”,它像一颗毒瘤,从个体消费者延伸至整个市场生态,形成多层次的负面影响。

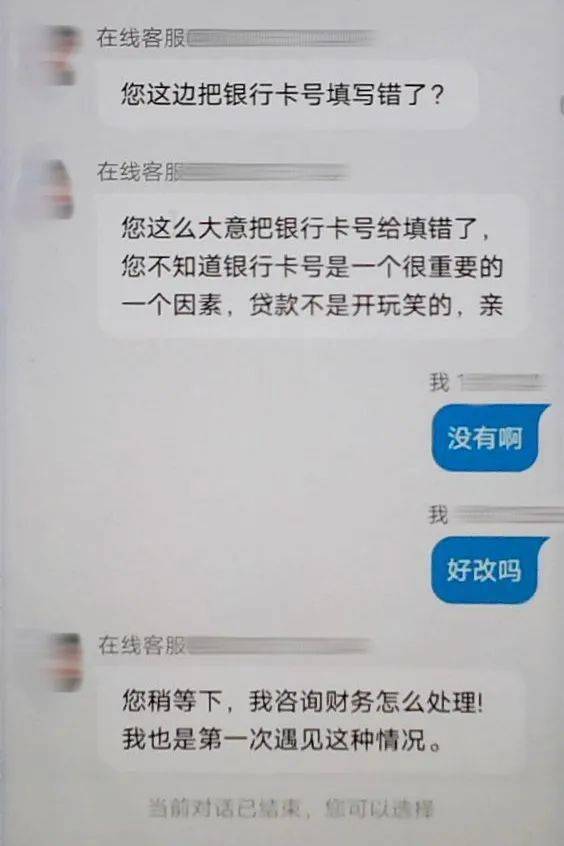

对消费者而言,虚假数据剥夺了知情权与选择权。用户购买商品时参考的“高销量”“好评率”可能是刷出来的,实际收到的商品却存在质量缺陷、服务缩水等问题。更严重的是,部分刷单团伙会利用收集的用户信息进行二次诈骗,导致消费者“赔了夫人又折兵”。例如,某美妆品牌刷单时要求用户提供身份证号、银行卡信息,最终导致数千名用户信息泄露,遭遇精准诈骗。

对电商平台而言,刷单刷赞会破坏平台的信用体系。用户一旦发现平台充斥虚假数据,将对平台信任度急剧下降,进而流失用户。淘宝、拼多多等平台每年投入数亿元用于打击刷单,正是因为刷单行为会动摇平台的立身之本——“真实性”。2023年,某短视频平台因对“刷赞刷量”行为监管不力,导致大量虚假账号和低质内容充斥,用户活跃度同比下降15%,市值蒸发超百亿元,这正是数据造假反噬平台的惨痛教训。

对行业而言,刷单刷赞会扭曲商业竞争逻辑。当商家将精力从“提升产品”转向“刷数据造假”,整个行业的创新动力会被削弱。长期来看,这种“劣胜优汰”的恶性循环,会让中国制造在全球竞争中失去“品质”这一核心竞争力。例如,某家电行业曾因集体刷单导致消费者对“国产品牌”信任度下滑,市场份额被外资品牌抢占,教训深刻。

监管现状与挑战:从“事后打击”到“全链防控”的进阶

近年来,我国对刷单刷赞的监管力度持续升级,已形成“法律规制+技术监管+行业自律”的综合治理体系。从法律层面看,《电子商务法》《反不正当竞争法》等法律法规不断完善,明确了刷单行为的违法责任;从执行层面看,市场监管总局、公安部等部门联合开展“净网”“剑网”等专项行动,2023年全国共查处刷单案件2300余起,罚没金额超5亿元。

然而,刷单刷赞的隐蔽性、技术性给监管带来了新挑战。一方面,跨境刷单、海外刷单平台兴起,部分商家通过境外服务器操作,逃避国内监管;另一方面,AI刷单技术让虚假数据更逼真——利用深度伪造技术生成的“虚拟用户”、模拟真人行为的“智能刷单软件”,甚至能骗过传统的大数据监测系统。例如,某电商平台曾发现,一种新型刷单工具可通过模拟用户“浏览加购-对比-下单”的全流程,让虚假交易通过90%的风控审核,监管难度显著增加。

此外,个人刷单的“兼职化”也加剧了治理难度。不少刷单团伙以“兼职赚钱”“零门槛”为诱饵,吸引大学生、宝妈等群体参与,参与者往往以为“只是帮个忙”,却不知已违法。这种“分散化、隐蔽化”的刷单模式,让监管部门难以溯源追责。

合规路径:回归真实,重构健康的流量价值体系

面对刷单刷赞的违法性与危害性,商家、平台、用户需共同发力,走出“数据至上”的误区,回归商业本质。

对商家而言,合规经营是唯一出路。与其将资金投入刷单刷赞的“无底洞”,不如聚焦产品创新与服务提升。例如,某新锐品牌通过“真实用户测评+直播互动”的方式,积累自然流量,半年内实现销量翻倍,且用户复购率远超行业平均水平。这种“以真换真”的营销逻辑,才是长久之策。

对平台而言,需强化主体责任,构建“技术+制度”的双重防线。技术上,应升级AI监测系统,通过用户行为分析、设备指纹识别等技术,精准拦截刷单行为;制度上,应完善信用评价体系,对刷单商家实施“永久封店”等严厉处罚,并向用户公示处罚结果,形成震慑。

对用户而言,需树立理性消费观,拒绝参与刷单兼职。看到“销量10万+”“好评率99%”时,多关注“追评”“差评”等真实反馈;遇到“刷单兼职”广告时,需警惕“垫付资金”“先付款后返利”等诈骗套路。用户的每一次“用脚投票”,都是对刷单行为的最有力抵制。

刷单刷赞的违法性警示我们,网络空间的商业逻辑终将回归“真实”二字。流量从来不是数字游戏,而是用户信任的累积。在监管利剑高悬、技术监管升级的当下,唯有摒弃侥幸心理,以合规为基、以品质为本,商家才能在市场中行稳致远,平台生态才能清朗健康,消费者权益才能真正得到保障。这不仅是法律的要求,更是市场经济健康发展的必然选择。