微信点赞早已超越简单的“已读”标识,成了社交货币、情感晴雨表,甚至是商业信用的隐形背书。但随之而来的“刷微信点赞”产业链,却让这一功能的价值变得扑朔迷离——它真的能提升社交影响力,促进商业转化吗?还是只是数据泡沫下的自我安慰?

要回答“刷微信点赞真的有效吗”,首先得厘清微信点赞的原始价值。在微信生态里,点赞本质是“轻互动”:成本低(只需点一下)、门槛低(无需评论)、传播快(共同好友可见)。它像社交场合里的一个微笑,传递“我看到了,我认同”的信号,却不承载深度沟通的压力。对个人而言,点赞是社交关系的“润滑剂”,给朋友动态点个赞,维系了弱连接的活跃度;对商家而言,朋友圈的点赞数是“信任状”,高点赞能强化产品口碑,激发潜在客户下单;对平台而言,点赞数据是内容分发的“温度计”,优质内容获得更多点赞,会被算法推荐给更精准的人群——这是微信点赞设计的底层逻辑,也是它存在的真实价值。

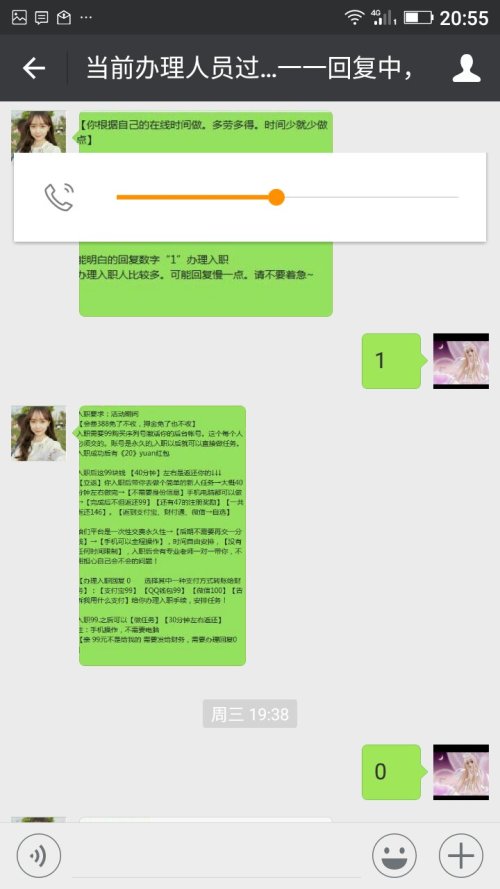

但“刷微信点赞”彻底扭曲了这种逻辑。刷点赞,本质是“社交数据造假”:通过技术手段或人工操作,在短时间内给特定内容(朋友圈、视频号、公众号文章)集中添加大量虚假点赞。这些点赞往往来自“僵尸号”或“水军账号”,用户资料空白、互动轨迹异常,与内容本身的真实受众毫无关联。那么,这种“数据繁荣”真的能带来实际价值吗?

从表面看,刷点赞似乎能立竿见影地提升“社交体面”。一条朋友圈只有3个赞,发的人可能觉得“冷清”,刷到100个赞,瞬间有了“被关注”的满足感;商家推广的产品,刷点赞能让朋友圈看起来“很受欢迎”,吸引路人好奇点击。这种“即时反馈”确实能缓解社交焦虑,甚至形成“点赞越多越想刷”的恶性循环——但这种“有效”,不过是建立在“数据幻觉”上的自我欺骗。

真正的无效,藏在微信算法的“火眼金睛”里。微信的内容推荐机制,从来不是单纯看点赞数,而是综合评估“互动质量”:点赞用户的活跃度、与发布者的关系链、点赞后的后续行为(如评论、转发、收藏)。刷来的点赞,用户账号本身毫无活性,与发布者无真实社交关联,点赞后无任何延伸互动,在算法眼里这就是“异常信号”。系统会自动识别并过滤这些虚假点赞,甚至可能对发布者的账号降权——你以为自己在“提升影响力”,实则是在向平台传递“异常内容”的信号,得不偿失。

更深层的问题在于,刷点赞正在“杀死”点赞的社交价值。当点赞可以批量生产,它就成了“廉价的数字符号”。朋友看到你朋友圈几百个赞,第一反应可能是“这是刷的吧”,而非“这条内容真好”;商家靠刷点赞打造“爆款”,吸引来的流量转化率极低——因为用户对虚假数据天然警惕,信任一旦崩塌,再多的点赞也无法转化为购买行为。就像有人用假钞买信任,表面看“钱”多了,实则信用早已破产,这才是刷点赞最致命的“无效”。

对商业生态而言,刷点赞更是“饮鸩止渴”。在私域流量运营中,点赞是衡量内容共鸣度的核心指标之一,商家通过分析真实点赞用户画像,能优化产品策略、调整营销方向。但刷点赞会让这个指标彻底失真:明明是中老年产品,点赞却全是年轻账号;明明是高端服务,点赞用户却全是资料空白的小号——基于虚假数据做出的决策,只会让品牌在错误的方向上越走越远。更严重的是,微信已将“刷量”列为违规行为,轻则警告、限流,重则封号禁言,商家为了一时的“数据好看”,赌上整个账号的运营价值,显然是得不偿失的。

那么,放弃刷点赞,如何让微信点赞真正“有效”?答案其实藏在微信设计的初衷里:回归真实互动。对个人而言,与其花几十块刷100个虚假赞,不如给朋友的动态走心评论一句,或在共同好友的评论区引发讨论——这种基于真实关系的互动,才能带来真正的社交价值;对商家而言,与其寄望于“数据造假”,不如深耕内容质量:一篇能引发用户共鸣的笔记,一个能解决用户痛点的视频,自然会收获真实点赞,这些点赞背后是精准的用户画像和潜在的商业机会。

说到底,“刷微信点赞真的有效吗”这个问题,本质是问“数据造假能否替代真实价值”。答案显然是否定的。微信生态的核心是“连接”,而点赞作为连接的“轻触点”,其价值永远依附于真实的社交关系和内容质量。刷来的点赞像泡沫,看似绚烂,一戳就破;真实的点赞像基石,默默支撑着社交信任和商业增长的根基。与其在虚假数据里自欺欺人,不如用心经营每一次互动——毕竟,社交的本质从来不是“数字的多少”,而是“连接的真假”。