刷票刷赞行为是否违法?这一问题在数字时代愈发凸显其复杂性,其答案并非简单的“是”或“否”,而是需穿透行为表象,从法律属性、场景差异、损害后果等多维度进行实质判断。刷票刷赞的核心在于通过技术手段或人工操作虚构数据,制造虚假的投票数、点赞量等互动指标,这种行为本质上是对数据真实性的破坏,而其违法性的界定,则需结合行为目的、实施场景及法律规制逻辑综合分析。

从行为本质看,刷票刷赞是一种“数据造假”行为。在法律语境中,“数据”作为新型生产要素,其真实性是市场秩序和社会信任的基础。刷票刷赞通过程序脚本、雇佣水军、自动化工具等方式,人为干预数据生成过程,使原本应反映真实用户意愿的投票、点赞等互动数据失真。这种“虚假繁荣”不同于自然增长的数据,其背后隐藏着对公平竞争规则的践踏,对消费者知情权的侵害,以及对公共资源分配秩序的干扰。我国《民法典》第七条规定“民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则”,《反不正当竞争法》第二条也明确了“经营者应当遵循诚信原则,遵守法律和商业道德”,刷票刷赞显然与诚信原则背道而驰,为法律所不容。

在商业竞争场景中,刷票刷赞的违法性尤为明确。企业为提升产品销量、服务评分或品牌影响力,通过刷票刷赞虚构交易数据、用户好评,直接构成《反不正当竞争法》第八条禁止的“虚假或引人误解的商业宣传”。例如,某电商平台商家通过刷单刷量虚构商品“热销”,不仅误导消费者作出错误购买决策,损害其他诚信经营者的合法权益,还扰乱了正常的市场竞争秩序。司法实践中,此类行为已被多次认定为不正当竞争:2021年,某直播MCN机构因组织主播刷单刷赞,被市场监管部门处以50万元罚款;2022年,某餐饮企业通过“刷赞”伪造大众点评高分,被法院判决赔偿同行经营者经济损失。这些案例表明,商业领域的刷票刷赞不仅违反商业道德,更需承担法律责任,情节严重者还可能面临刑事风险,如《刑法》第二百二十一条规定的“损害商业信誉、商品声誉罪”。

公共事务场景下的刷票刷赞,则更具社会危害性,其违法性认定也更为严格。在政府组织的评优评先、公益项目投票、民意调查等公共活动中,刷票刷赞行为直接破坏了公平公正的原则,使公共决策失去民意基础。例如,某地“最美社区”评选中,部分候选人通过技术手段刷票,不仅违背了评选初衷,还损害了政府公信力。此类行为若涉及破坏计算机信息系统,可能触犯《刑法》第二百八十五条“非法侵入计算机信息系统罪”或第二百八十六条“破坏计算机信息系统罪”;若未达到刑事立案标准,也可依据《治安管理处罚法》第二十三条“扰乱公共场所秩序”予以行政处罚。公共事务的投票点赞权本质上是公民参与社会事务的民主权利,刷票刷赞是对这种权利的滥用与亵渎,法律必须对此类行为保持高压态势。

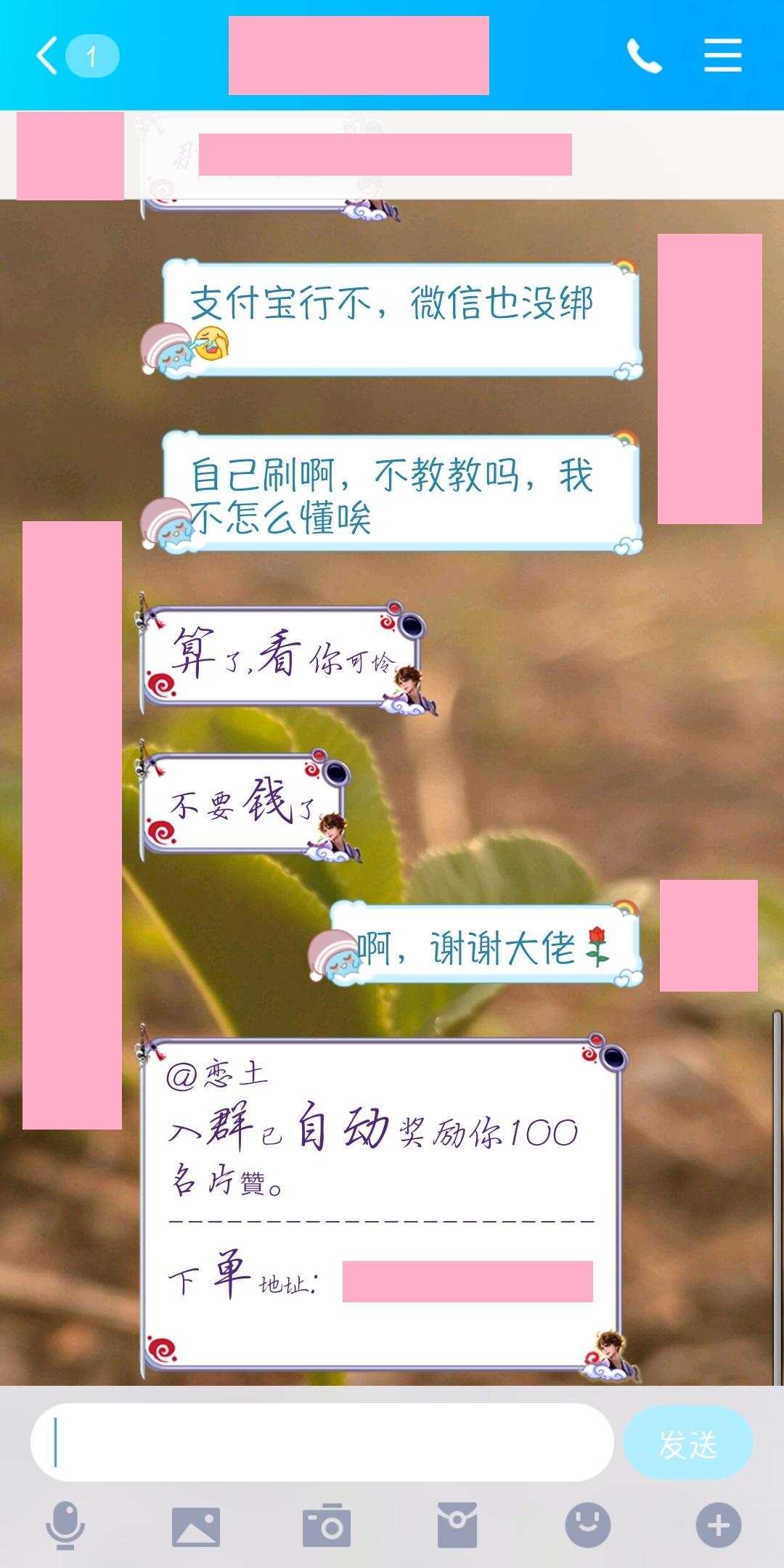

个人社交场景中的刷票刷赞,其违法性边界则相对模糊,但仍需警惕其向违法转化的风险。个人为满足虚荣心或获取社交平台流量,通过“刷赞”“刷粉”提升个人账号影响力,若未涉及商业目的或侵害他人权益,多属于平台规则禁止的违规行为,由平台依据《用户协议》进行限流、封号等处理。但若个人利用虚假数据实施诈骗,如伪造“网红”身份骗取粉丝打赏或商业合作,则可能构成《刑法》第二百六十六条的“诈骗罪”;若刷票刷赞行为涉及侵犯个人信息,如非法获取他人账号信息用于刷量,则可能违反《个人信息保护法》。可见,个人场景下的刷票刷赞虽不必然违法,但一旦越过法律红线,同样需承担相应责任。

当前,刷票刷赞行为的治理面临多重挑战。技术上,随着AI、深度伪造等技术的发展,刷票刷赞手段愈发隐蔽,自动化程序可模拟真实用户行为,传统基于特征识别的监测技术难以有效拦截;法律上,虽然《反不正当竞争法》《电子商务法》《网络安全法》等构成规制框架,但针对“数据造假”的专门立法仍显不足,违法成本与收益的不对等也导致部分主体铤而走险;行业生态上,“流量至上”的畸形价值观催生了对刷票刷赞的隐性需求,部分平台为追求用户活跃度对刷量行为睁一只眼闭一只眼,进一步助长了产业链的滋生。

破解刷票刷赞治理难题,需构建“法律规制+技术赋能+行业自律+公众监督”的综合治理体系。立法层面,应进一步明确“数据造假”的法律定义,细化刷票刷赞行为的认定标准和处罚力度,特别是针对平台在数据治理中的主体责任作出更具操作性的规定;技术层面,推动区块链、大数据等技术在数据真实性核验中的应用,通过建立数据溯源机制、异常行为识别模型,提升对刷票刷赞行为的监测与处置能力;行业层面,平台需主动履行社会责任,完善用户信用体系,建立跨平台数据共享机制,对刷量产业链进行联合抵制;公众层面,应提升数据素养,自觉抵制虚假数据诱惑,通过合法途径表达真实意愿。

刷票刷赞行为的违法性,本质上是数字时代诚信原则与公平秩序的试金石。当数据成为新的竞争资源,唯有坚守真实底线,才能让市场回归理性,让技术向善发展。法律对刷票刷赞行为的否定性评价,不仅是对违法行为的规制,更是对社会公平正义的守护——在数据洪流中,真实的价值永远无法被虚假的流量所取代。