在内容创作竞争白热化的当下,“刷的点赞评论能上热门吗”成为萦绕在无数创作者心中的疑问。有人抱着“数据造假走捷径”的侥幸心理,试图通过虚假互动撬动平台的流量杠杆;也有人坚信“内容为王”,认为真实创作才是上热门的正道。这两种思路的背后,实则是对平台推荐机制、流量分配逻辑的深层认知差异。要解答这个问题,需穿透“刷量=上热门”的表象,深入剖析平台算法的底层逻辑、用户行为的真实价值,以及刷量行为暗藏的风险与代价。

平台推荐机制:真实互动才是流量密码

平台推荐机制的核心逻辑,从来不是单纯的数据堆砌,而是“内容价值-用户需求”的精准匹配。以抖音、小红书、B站等主流平台为例,其算法本质上是一个复杂的“内容筛选器”:当创作者发布内容后,系统会先通过初始流量池(通常为100-500用户)测试内容的“健康度”,包括完播率、点赞率、评论率、转发率、收藏率等核心指标。这些数据并非孤立存在,而是被赋予不同权重——比如短视频的完播率优先级最高,图文内容的收藏率更能体现价值,而评论区的互动深度(如有效讨论、问题咨询)则是判断内容是否“有用”或“有趣”的关键。

“刷的点赞评论”看似能快速拉高初始数据,却存在致命硬伤:这些互动行为缺乏“用户画像匹配度”。平台算法会分析互动用户的账号属性(如历史兴趣、活跃时段、关注领域)与内容标签的相关性——若一条美食教程的点赞者多为“游戏”“美妆”领域的低活跃用户,算法会判定为“异常互动”,直接降低内容权重。此外,真实用户的互动往往伴随“行为轨迹”:点赞后可能浏览主页、关注账号,甚至持续追更;而刷量用户的操作模式单一(如批量点赞、复制粘贴评论),停留时间极短,这类“僵尸互动”无法通过算法的“行为真实性校验”,反而会被标记为“低质量数据”,导致内容被限流甚至降权。

刷量的“短期幻觉”与“长期反噬”

许多创作者误以为“刷的点赞评论”能制造“热门假象”,进而触发平台的“流量放大效应”。这种认知源于对平台算法的误解:系统确实会根据初始数据表现决定是否将内容推入更大流量池,但这个“推流”的前提是“数据真实可信”。一旦刷量行为被算法识别,不仅无法获得流量倾斜,还会触发账号的“信用惩罚”。

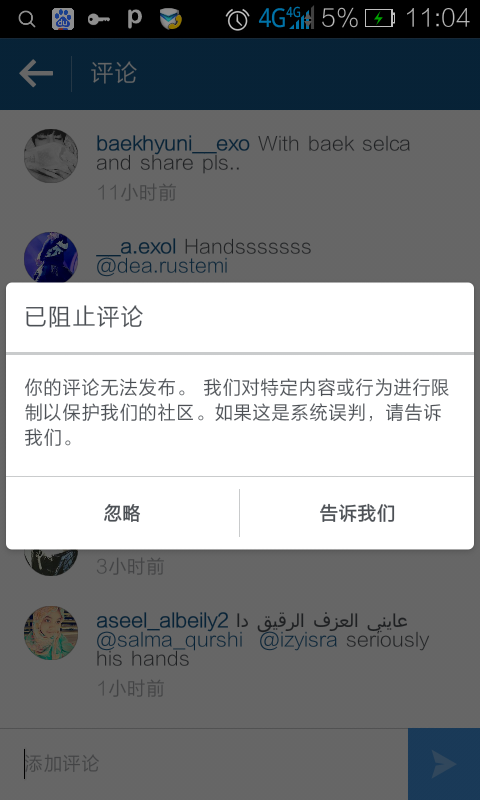

具体来看,刷量的短期代价是“数据泡沫破裂”:一条内容通过刷量获得10万点赞,但真实用户互动不足500,算法会判定为“内容与用户需求脱节”,即使短期内进入小热门,也会因后续数据断层(如完播率骤降、评论停滞)迅速跌出推荐池。更严重的是长期反噬:平台对刷量行为的打击手段已从“单一数据清洗”升级为“全链路风控”。例如,某账号若被多次检测到异常互动,其内容发布后的初始流量池会被压缩(从500用户降至50用户),甚至被取消“流量扶持”资格;在极端情况下,账号可能被限流、封禁,创作者前期的努力付诸东流。

更值得警惕的是,刷量行为正在透支创作者的“用户信任度”。真实用户对内容的判断,往往基于评论区氛围——若一条视频下的评论全是“刷屏式夸赞”或“无意义灌水”,用户会本能地怀疑内容真实性,甚至取关。这种“信任损耗”比算法限流更致命:一旦失去用户信任,即使后续发布优质内容,也很难获得自然流量支持。

真实互动:上热门的“底层引擎”

与刷量的虚假繁荣形成对比的,是真实互动对上热门的“指数级赋能”。真实用户的点赞、评论、转发,本质是“内容价值的投票”:点赞代表“认可”,评论代表“参与”,转发代表“传播欲”,这些行为不仅能直接提升内容权重,还能通过“用户裂变”扩大传播半径。

以小红书平台的“笔记热门”逻辑为例:一篇笔记若能在发布后1小时内获得100+真实评论(其中包含具体问题、使用体验等深度互动),算法会判定为“高价值内容”,自动将其推入“兴趣推荐池”。此时,评论区的“关键词密度”(如“教程详细”“亲测有效”)会成为内容标签的重要依据,吸引更多精准用户点击。这种“真实互动-算法识别-流量放大”的正向循环,是刷量永远无法复制的。

真实互动的核心价值,在于“用户行为的多样性”。真实用户可能会因为一条教程视频而收藏备用(收藏率权重),因为共鸣而转发给朋友(转发率权重),甚至在评论区补充细节(互动深度权重)。这些分散但真实的行为数据,共同构成了内容“受欢迎度”的立体画像,让算法准确判断“这是一条值得更多人看到的内容”。相比之下,刷量的“数据单一性”(如只有点赞没有转发、评论)就像“营养失衡的植物”,看似枝繁叶茂,实则根基不稳。

趋势与选择:放弃侥幸,回归内容本质

随着平台算法的持续迭代(如AI行为识别技术、跨平台数据联动),刷量行为的生存空间正在被急剧压缩。抖音在2023年推出的“清朗行动”中,就通过“用户行为序列分析”技术,识别出超10万起异常互动案例;B站则通过“评论内容语义分析”,过滤掉大量“复制粘贴式”刷评。这些举措表明,平台对“真实内容生态”的维护已成为不可逆的趋势。

对于创作者而言,“刷的点赞评论能上热门吗”的答案早已清晰:上热门的钥匙,从来不在“数据造假”的手中,而在“内容创作”的掌心。与其耗费精力研究“如何刷量不被发现”,不如深耕内容质量:一条能解决用户痛点的干货视频、一个引发情感共鸣的故事、一个颠覆认知的观点,才是吸引真实互动的“磁石”。当用户愿意为内容停留、点赞、评论时,算法自然会看到这份“真实的价值”,并将内容推向它本该到达的位置。

内容创作的赛道上,从没有“捷径”可言,唯有“真诚”才能穿越周期。放弃对刷量的侥幸,回归对内容的敬畏,才是上热门的终极逻辑——也是创作者在流量时代行稳致远的唯一正道。