在社交平台互动的生态里,“刷说说赞一周一次”正成为越来越多用户的隐性社交策略——它不是简单的数字游戏,而是当代人在数字社交中维系存在感、平衡情感联结的微缩仪式。当用户在周末翻看好友列表,选择性地为上周的说说点下赞时,这个动作背后是经过社交成本核算后的理性选择:既避免了“点赞成瘾”的社交表演,又以最低成本维系了社交网络的温度。这种固定频率的互动模式,折射出数字时代用户对“适度社交”的重新定义,也暗藏着社交行为从“高频浅层”向“低频深层”演化的趋势。

一、“一周一次”:社交频率的“舒适阈值”

“刷说说赞一周一次”的核心在于“频率”的设定。社交心理学中有个“社交疲劳阈值”,指用户在持续互动后产生的心理倦怠,而过低的互动频率又会导致“社交脱节”。一周一次恰好卡在这两个临界点之间:它短到不会让用户产生“必须时刻在线”的压力,长到足以让被点赞者感知到“被记得”的温暖。

为什么是“一周”而非“三天”或“半月”?这背后是社交记忆周期的规律。人类对短期社交的记忆通常以周为单位,一周一次的点赞刚好能覆盖“上周发生的事”,比如朋友分享的职场挫折、旅行见闻,用户无需刻意回忆,就能通过“点赞”传递“我看到了你的动态”的信号。如果频率过高(如每天一次),容易变成“机械打卡”,失去互动的真诚;若频率过低(如半月一次),则可能错过对方情绪的关键节点,让点赞沦为“迟来的礼貌”。

平台算法也在无形中强化了这种频率逻辑。以QQ空间为例,其“动态回顾”功能会在每周推送“上周最受欢迎说说”,而用户在回顾时自然会产生点赞冲动——这恰好与“一周一次”的刷赞习惯形成共振,让固定频率的互动有了平台层面的“合理性”。

二、从“数字虚荣”到“情感锚点”:点赞行为的价值重构

过去,“刷赞”常被贴上“虚荣心作祟”的标签,但“一周一次”的频率赋予了它新的价值维度。它不再是单纯追求点赞数的数字游戏,而是变成了社交网络中的“情感锚点”——用最小的动作,确认彼此在社交关系中的位置。

对发布者而言,一周后的点赞是一种“延迟关注”。相比于即时的点赞轰炸,一周后的点赞传递了“我没有错过你的重要时刻”的潜台词。比如朋友周一抱怨工作压力大,用户在周末点赞,附上一句“看到你上周的说说,最近好点了吗?”,这种“滞后却精准”的互动,反而比即时的“点赞+加油”更显真诚。对点赞者来说,一周一次的筛选过程也是社交关系的“整理”:哪些朋友需要重点维系?哪些动态值得回应?这种“选择性点赞”,本质是用户对社交圈层的“轻量化管理”。

更深层的,它满足了现代人对“低压力社交”的需求。在快节奏生活中,用户很难维持高频深度互动,但完全断联又可能让关系疏远。“一周一次的点赞”就像社交关系的“润滑剂”——不需要寒暄,不需要评论,一个赞就能说“我记得你,我们在同一个社交场域”。这种“无负担的维系”,让社交从“义务”变成了“选择”,反而更可持续。

三、轻社交时代的“互动悖论”:效率与温度的平衡

“刷说说赞一周一次”的流行,本质是“轻社交时代”的产物。所谓“轻社交”,指的是以低成本、低情感投入维持广泛社交关系的模式,它区别于“强社交”(如密友间的深度交流)和“无社交”(完全断联)。在轻社交框架下,用户需要一种“高效又温暖”的互动方式,而“一周一次的点赞”恰好满足了这种矛盾需求。

从效率角度看,一周一次的刷赞耗时极短——用户只需10分钟翻看好友动态,完成对核心社交圈的“情感打卡”。这种“批量处理”的互动模式,比单独回复每条动态更高效,尤其适合拥有500+好友的“社交广谱型”用户。从温度角度看,它又避免了“群发消息”的冰冷感。点赞是“可见的互动”,对方能看到你的头像出现在点赞列表,这种“具象化的关注”比“已读不回”更有温度。

但这种模式也面临“互动深度不足”的挑战。当点赞成为唯一的互动方式,社交关系可能逐渐“空心化”——用户习惯了用赞代替对话,用数字衡量关系亲疏。比如,看到好友失恋,点赞后不再追问,反而可能让对方感到“你只在乎我的动态,不在乎我的情绪”。因此,“一周一次的点赞”需要边界:它适合维持“弱关系”(如同事、泛之交),但“强关系”(如好友、家人)仍需更真实的互动补充。

四、平台规则与用户策略:当“刷赞”遇上算法博弈

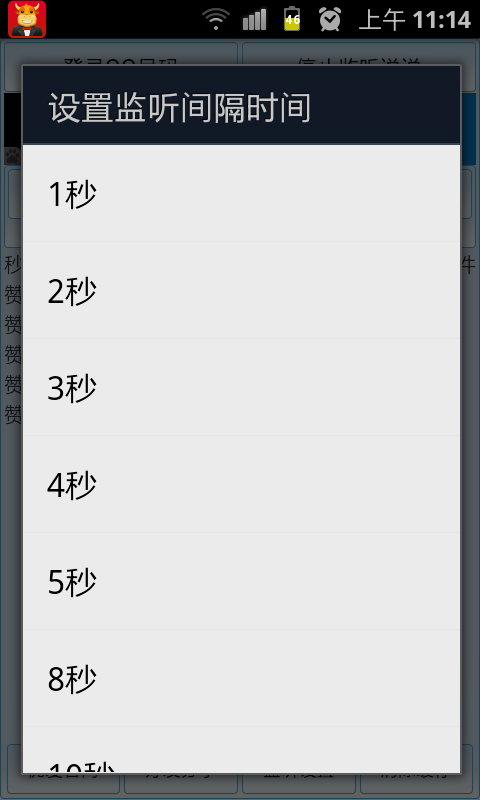

尽管“刷说说赞一周一次”是用户自发的社交策略,但平台规则的存在让这种行为需要更精细的“算法博弈”。如果用户使用第三方工具批量点赞,可能被平台判定为“异常行为”,导致账号限流;而手动点赞又耗时耗力。因此,“一周一次”的频率,也是用户对平台规则的适应——在“不被判定为机器”的前提下,最大化互动效率。

平台算法对“点赞行为”的识别逻辑也在进化。比如,微信会分析点赞的“时间分布”“对象集中度”“互动深度”,如果用户每次点赞都集中在同一时段、同一批人,且从未评论或转发,就可能被标记为“异常点赞”。因此,有经验的用户会采用“分散式点赞”:周一赞A,周三赞B,周日再集中刷赞,让行为更符合真实用户的互动习惯。这种“与算法共舞”的策略,让“一周一次的刷赞”从简单的社交行为,变成了用户与平台之间的“隐性契约”。

五、从“点赞”到“联结”:让一周一次的互动更有意义

“刷说说赞一周一次”本身是中性的,它的价值取决于用户的使用方式。如果仅仅为了维持“点赞数”的虚荣,它可能沦为社交负担;但如果将其作为“真实互动”的起点,就能成为维系关系的有效工具。

比如,用户在点赞时可以附加一句简短的评论:“看到你上周说去爬山,照片拍得真好看!”或者“你推荐的那家餐厅,我周末去试了,味道确实不错!”这种“点赞+轻评论”的模式,既保持了“一周一次”的效率,又增加了互动的温度。再比如,对于经常发说说的朋友,用户可以在点赞后,每隔一个月主动发起一次对话:“上次看你提到在学吉他,最近练得怎么样?”用“一周一次的点赞”铺垫,让后续的深度互动更自然。

归根结底,“刷说说赞一周一次”不是社交的终点,而是起点。它提醒我们:社交的本质不是“点赞数的多少”,而是“被看见、被记住、被回应”的渴望。在这个信息爆炸的时代,与其追求“点赞成瘾”的虚假繁荣,不如像“一周一次的刷赞”一样,找到适合自己的社交节奏——用最小的动作,传递最真的在意。毕竟,真正健康的社交关系,从来不是靠“刷”出来的,而是靠“心”维系的。