刷赞代刷服务宣称“666秒内完成点赞”的承诺,在当前内容生态中引发了不少创作者的趋之若鹜。然而,从技术逻辑、平台规则与长期价值三个维度综合研判,所谓的“666秒极速刷赞”在真实场景中存在多重不可逾越的瓶颈,其可行性本质是利用信息差制造的虚假繁荣,不仅无法实现账号的可持续增长,反而可能将创作者推向数据泡沫破裂的边缘。

一、“666秒”的技术幻象:算法识别与批量操作的天然矛盾

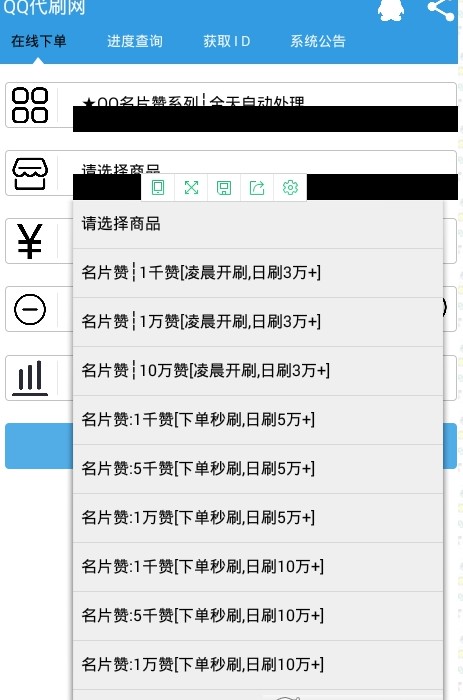

刷赞代服务的核心逻辑是通过技术手段模拟真实用户行为,实现点赞数量的快速累积。但“666秒”(即11分6秒)这个时间节点,看似是效率的极致体现,实则暴露了技术与平台规则的根本冲突。首先,主流社交平台(如抖音、小红书、微博)的算法系统对点赞行为建立了多维度监测模型:包括IP地址的地理分布一致性、设备指纹的重复度、用户行为路径的异常(如无浏览直接点赞)、点赞时段的集中度等。若要在666秒内完成数千甚至上万点赞,必然需要调动大量设备矩阵进行集中操作,这会导致IP簇异常、设备指纹高度重合等问题,触发算法的“作弊识别机制”。

其次,真实用户的点赞行为天然具有分散性与随机性。一个账号的内容即便优质,其点赞流量也会随自然传播在不同时段、不同用户群体中逐步积累。而“666秒内”的批量点赞本质是“数据灌水”,这种瞬时爆发式增长与正常传播规律相悖,平台的风控系统会将其标记为“异常数据流量”。事实上,头部平台早已升级反作弊技术,例如通过行为序列分析(用户是否先浏览、互动再点赞)、设备环境检测(是否为模拟器或 rooted 设备)等手段,使得批量刷赞的识别准确率提升至90%以上。这意味着,所谓的“666秒完成”更多是宣传话术,实际操作中即便能短暂实现,也几乎无法逃过平台的即时清理。

二、虚假流量的价值陷阱:短期数据泡沫与长期权重反噬

创作者追求“666秒刷赞”的背后,是对“数据=流量=变现”的简单化认知。然而,刷赞带来的数据泡沫不仅无法转化为真实价值,反而会对账号权重造成隐性伤害。平台算法的核心逻辑是“用户行为真实性”,点赞数据若被判定为虚假,会直接影响内容的推荐权重:即使刷赞量再高,平台也会降低其进入流量池的概率,导致“高赞低曝光”的悖论。

更关键的是,刷赞行为一旦被平台实锤,将面临账号限流、降权甚至封禁的风险。例如,抖音《社区自律公约》明确禁止“刷量刷赞”等虚假行为,违规账号将被扣除信用分,情节严重者直接封禁;小红书则通过“虚假数据识别系统”对异常账号进行“流量清零”处理。这种“杀鸡取卵”式的操作,使得“666秒刷赞”的短期收益与长期风险完全不成正比。此外,品牌方与MCN机构在合作时,已普遍将“数据真实性”作为核心评估指标,虚假点赞不仅无法提升商业价值,反而会损害创作者的专业信誉,失去真正的合作机会。

三、合规风险与行业生态:数据造假的法律边界与道德责任

从法律层面看,刷赞代刷服务游走在灰色地带,其“666秒”承诺可能涉及虚假宣传与不正当竞争。《反不正当竞争法》明确规定,经营者不得通过虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。刷赞服务通过伪造数据,帮助创作者虚构内容热度,本质上是对市场公平竞争环境的破坏。若刷赞行为涉及商业欺诈(如通过虚假数据骗取广告合作),还可能面临《广告法》的规制,最高可处以广告费用五倍以下的罚款。

从行业生态看,刷赞代刷的泛滥会形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:当创作者发现“数据造假比内容创作更轻松”,便会放弃对优质内容的追求,导致平台内容质量整体下滑。这种生态破坏最终反噬所有参与者——平台失去用户信任,创作者失去生存土壤,用户陷入信息茧房。事实上,各大平台正在通过“真实流量优先”的推荐机制,逐步淘汰依赖虚假数据的账号,例如抖音的“原创保护计划”、小红书的“真实笔记标识”等,都在强化“内容为王”的价值导向。这意味着,依赖“666秒刷赞”的创作者,终将被健康的内容生态所淘汰。

结语:回归内容本质,远离数据泡沫

“刷赞代刷666秒内可行吗?”的答案,在技术、价值与合规的三重审视下已然清晰:不可行,且代价高昂。所谓的“极速点赞”不过是利用创作者焦虑编织的谎言,其背后是技术瓶颈、平台反作弊与合规风险的三重围剿。真正可持续的账号成长,从来不是靠666秒的数据堆砌,而是靠优质内容引发的真实共鸣、持续运营积累的用户信任。创作者应将精力从“如何刷赞”转向“如何创作”,唯有回归内容本质,才能在激烈的市场竞争中赢得真正的立足之地。数据可以造假,但流量不会说谎——用户的真实选择,永远是内容价值的最终裁判。