在流量焦虑成为内容创作常态的今天,“刷赞”早已不是新鲜词,但为何“刷少量赞”这种看似“打擦边球”的行为始终存在,甚至成为部分用户的“隐形刚需”?不同于大规模机器刷赞的粗暴与高风险,少量刷赞更像是一种精细化、低风险的“流量润滑剂”,它在平台规则与用户需求之间找到了微妙平衡。深入探究其存在逻辑,不仅需要理解创作者的生存困境,更要看到平台生态、社交心理与商业逻辑的多重博弈。

一、从“0到1”的启动困境:少量赞的“破冰”价值

内容创作的“冷启动”难题,是少量刷赞存在的根本原因。无论是新注册的短视频创作者,还是刚起步的自媒体博主,都面临着“无人问津”的尴尬:平台算法倾向于推荐已有互动的内容,零点赞、零评论的笔记或视频,如同沉入信息海洋的石子,难以激起涟漪。此时,少量(比如10-50个)真实或模拟的点赞,就成了打破僵局的“第一推动力”。

心理学中的“社会证明效应”在此显现——当用户看到一条内容已有一定点赞量,会默认其具备一定价值,从而更愿意停留、点赞或评论。这种“初始信任”的建立,对中小创作者尤为重要。一位美妆博主曾坦言:“新账号发第一条视频,如果只有个位数点赞,连自己都会怀疑内容质量;但如果有几十个赞,哪怕知道部分是‘刷的’,也会更有动力继续更新。”少量赞在这里并非为了造假,而是为优质内容争取被看见的机会,避免因“数据归零”而提前夭折。

二、社交货币的“基础门槛”:少量赞的“身份认证”

在社交平台中,点赞量不仅是内容热度的体现,更是一种“社交货币”。朋友圈的9宫格照片、小红书的笔记封面、抖音的视频数据,这些数字在无形中构建着用户的“社交形象”。对于普通用户而言,少量刷赞有时是为了维护“基本体面”——比如生日动态下希望有超过10个赞,工作分享不想显得过于冷清;对于小微商家,产品页面的少量好评(尤其是带图的“真实好评”),则是建立消费者信任的“最低门槛”。

这种需求并非虚荣,而是社交场景中的“隐性规则”。在信息爆炸的时代,用户注意力有限,高互动量往往意味着“值得一看”。少量赞如同给内容贴了一张“未被完全拒绝”的标签,帮助用户在社交关系中避免“边缘化”。正如一位电商卖家所说:“我们刷少量好评,不是为了欺骗,而是让新顾客知道‘有人买过’,降低他们的决策成本。”这种基于“基础信任”的需求,让少量赞在灰色地带获得了某种“合理性”。

三、平台规则的“灰色博弈”:少量赞的“生存智慧”

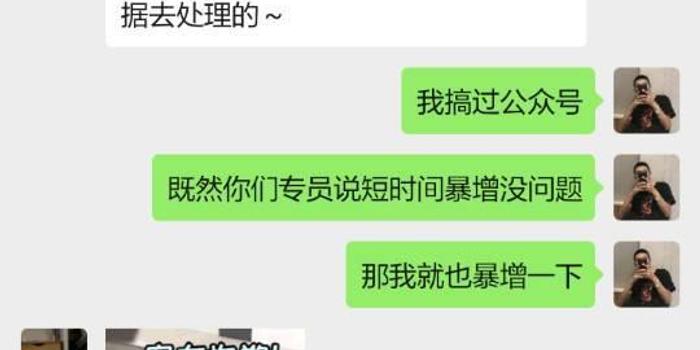

平台对“刷赞”的打击从未停止,但为何少量刷赞总能“野火烧不尽”?关键在于其“低风险、高隐蔽性”的特点。大规模机器刷赞会留下明显数据痕迹(如短时间集中点赞、账号异常活跃等),容易被风控系统识别;而少量刷赞通常通过“人工矩阵”或“真实用户任务”完成,每个账号的点赞行为分散、自然,平台检测成本极高,甚至难以区分是“正常互动”还是“刻意刷量”。

此外,平台算法的“数据依赖症”也为少量刷赞提供了生存空间。算法推荐机制中,点赞率、完播率、评论率等指标是核心权重,但初期内容的数据表现直接影响后续流量分配。创作者为了“不让算法误判”,不得不通过少量点赞“启动数据引擎”。这种“算法绑架”下的无奈,让少量刷赞成为了一种“防御性策略”——不是要造假,而是避免因“数据不足”而被算法“误杀”。

四、隐性价值与潜在边界:少量赞是“润滑剂”还是“腐蚀剂”?

少量刷赞的存在,确实在特定场景下发挥了积极作用:它为优质内容提供了“破冰机会”,帮助中小创作者度过冷启动阶段;为小微商家构建了“基础信任”,降低了交易成本;甚至在某种程度上,缓解了平台算法的“马太效应”——让非头部内容也有机会获得曝光。但必须承认,少量刷赞的本质仍是“数据造假”,一旦滥用,同样会破坏生态公平。

例如,当“少量赞”演变为“常态化操作”,创作者可能沉迷于“数据幻觉”,忽视内容本身的打磨;平台若对少量刷赞放任不管,会逐渐侵蚀用户信任——当用户发现“点赞量=水分”,社交货币的价值将荡然无存。因此,少量赞的边界在于“度”:它是偶尔为之的“应急策略”,还是长期依赖的“生存手段”?是帮助优质内容“被发现”,还是掩盖劣质内容的“遮羞布”?

结语:在流量公平与人性需求间寻找平衡

少量刷赞的存在,本质是平台生态与人性需求之间的“缓冲带”。它既非洪水猛兽,也非完美解药,而是反映了当下内容创作与流量分配的深层矛盾:算法追求“效率”,而创作者需要“机会”;用户渴望“真实”,但也无法忽视“社交规则”。要减少少量刷赞的灰色需求,或许需要平台优化算法逻辑,为冷启动内容提供更公平的扶持机制;也需要创作者回归内容本质,用真实价值替代数据焦虑。毕竟,真正能穿越流量周期的,从来不是“少量点赞”,而是能触动人心的“真实内容”。