刷赞的含义是什么?在当下数字社交的语境中,这早已不是简单的“点赞数量增加”,而是交织着流量逻辑、商业利益与用户心理的复杂行为——它既是个体对社交认可的被动追逐,也是平台算法与商业需求共同催生的数字幻象,更是内容生态从“真实连接”滑向“数据竞赛”的微观缩影。当我们拆解“刷赞”这一行为时,看到的不仅是技术工具的滥用,更是数字时代人类对“被看见”的焦虑与对“价值量化”的畸形依赖。

刷赞的本质,是流量逻辑下的数字游戏。在主流社交平台的算法机制中,点赞数、转发量、评论数等数据直接决定了内容的曝光权重——高赞内容更容易进入推荐页,吸引更多自然流量,形成“数据增长-流量倾斜-商业变现”的闭环。这种机制催生了“刷赞”的底层需求:无论是个人博主追求“爆款”人设,还是商家试图通过虚假数据营造产品热销假象,抑或是机构账号为维持“影响力”指标,最终都指向对“数据合法性”的包装。此时的“点赞”已脱离了“内容认同”的本意,沦为可量化、可交易的数字符号。例如,某美妆博主通过刷赞将笔记点赞量从5000 inflated至10万,看似获得了“爆款”光环,实则暴露了内容生态中“以数据论英雄”的扭曲价值观——当点赞不再代表真实反馈,而是流量竞赛的筹码,社交平台便从“连接工具”异化为“数字秀场”。

刷赞的价值悖论,在于短期繁荣与长期透支的共生关系。对个体而言,刷赞能快速满足“被认可”的心理需求:一条普通动态因刷赞破万,发布者会获得强烈的社交成就感;对商家而言,虚假高赞能营造“热销假象”,刺激消费者从众心理,短期内提升转化率。但这种“繁荣”建立在沙滩之上——当用户发现某款电商产品“10万+赞”却只有寥寥几条真实评价时,信任危机便会爆发;当平台算法识别出异常点赞数据,账号可能面临限流、降权甚至封禁的风险。更深远的影响在于内容生态的劣质化:当创作者将精力从“打磨内容”转向“研究刷赞技巧”,同质化、低质化的“数据注水”内容便会泛滥,挤压优质内容的生存空间。正如某内容行业从业者所言:“刷赞就像给庄稼打激素,短期内看似长势喜人,实则耗尽了土壤的肥力,最终让整个生态失去生命力。”

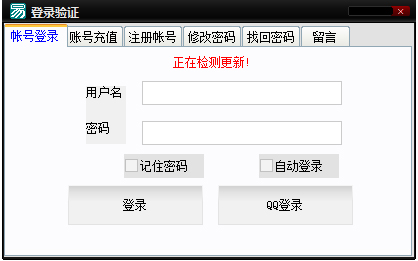

刷赞的产业链,已形成分工明确的灰色生态。从技术工具到水军平台,从数据交易到规避监管,这条产业链的成熟度远超公众想象。底层是自动化脚本和“养号”工具:通过模拟用户行为,批量注册虚拟账号,实现“一对多”点赞;中层是水军平台,提供“刷赞+评论+转发”套餐,价格根据数量和平台浮动——某电商平台显示,1000个抖音视频点赞仅需20元,且支持“24小时内自然递增”;顶层则是数据清洗服务,通过“分散IP”“模拟真实用户行为”等方式规避平台检测,让虚假数据“看起来更真实”。这条产业链的运转,不仅破坏了平台规则,更滋生了“流量黑产”——有商家为打击竞争对手,恶意购买“差评刷赞”,导致评价体系彻底失灵。当“数据”可以明码标价,社交平台的公信力便被不断侵蚀,最终损害的是所有用户的利益。

破局之路,需要从“数据依赖”转向“价值回归”。对平台而言,优化算法是核心:不能仅以点赞数作为推荐唯一标准,而应引入“互动深度”(如评论质量、完播率)、“用户画像匹配度”等维度,让优质内容自然浮现。对用户而言,提升媒介素养至关重要——辨别“注水数据”已成为数字时代的必备技能:观察点赞用户是否为“僵尸号”,评论内容是否模板化,甚至通过第三方数据工具分析账号增长曲线。对内容创作者而言,坚守“真实价值”才是长久之策:某知识博主拒绝刷赞,坚持用深度内容积累粉丝,虽初期增长缓慢,但用户黏性和商业价值远高于“数据注水”账号。对监管而言,需完善法律法规,明确“数据造假”的法律责任,切断灰色产业链的资金链。唯有各方合力,才能让“点赞”回归其本质——它应是内容价值的真实反馈,而非流量游戏的数字泡沫。

刷赞的含义,终究是数字时代的一面镜子。它照见了人类对认可的渴望,也照见了流量逻辑下的异化;它暴露了平台算法的漏洞,也折射出内容生态的危机。当我们在屏幕前为“10万+”点赞时,或许该问自己:我们追逐的究竟是真实的共鸣,还是冰冷的数字?当点赞不再代表“我喜欢”,而变成“我被看见”,社交的初心便已迷失。真正的连接,从不需要虚假数据堆砌——它藏在一条真诚的评论里,一次真实的分享中,一次真诚的互动间。刷赞的幻影终会消散,而那些以真实价值为内核的内容,才能在时间长河中留下真正的回响。