刷赞行为是否违法?这一问题在社交媒体蓬勃发展的今天,已成为法律界、企业界和公众共同关注的焦点。随着抖音、微博、微信等平台的普及,点赞数作为衡量内容热度的重要指标,催生了大量人为干预的“刷赞”现象。这种行为不仅扭曲了真实的市场反馈,更触及了法律的红线。本文将从法律定义、社会影响、技术挑战及监管建议四个维度,深入剖析刷赞行为的违法本质及其深远影响。

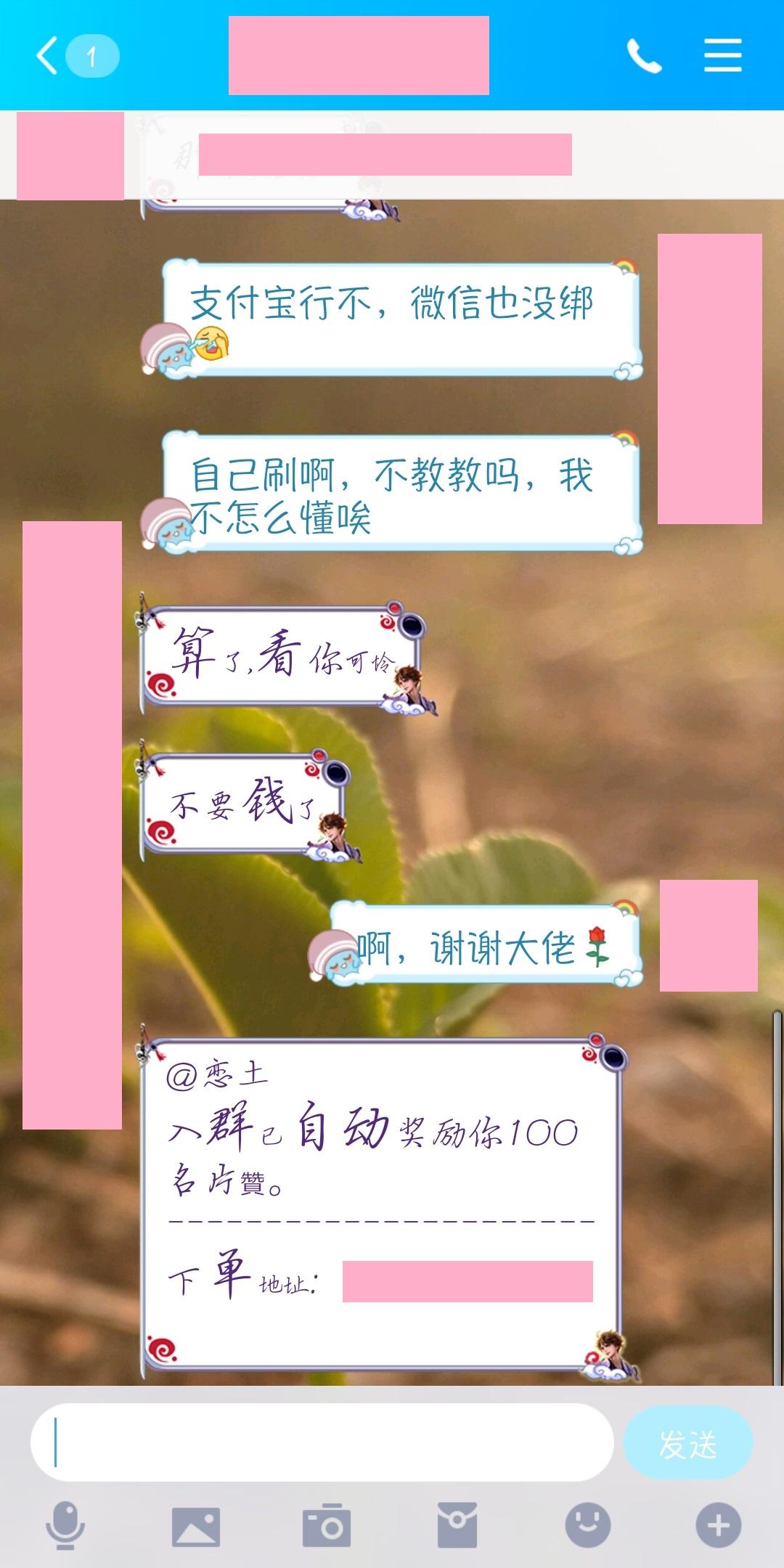

刷赞行为的核心在于通过技术手段或人工操作,人为增加内容的点赞数量,制造虚假繁荣。常见的刷赞方式包括使用自动化软件、雇佣“水军”或利用平台漏洞。这些手段看似简单,实则构成了对社交媒体生态的系统性破坏。从法律角度看,刷赞行为是否违法?关键在于其是否违反了《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定。例如,《反不正当竞争法》明确禁止经营者通过虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。刷赞行为本质上是一种欺诈性宣传,它通过伪造用户互动数据,误导用户对内容价值的判断,从而不正当获取流量或商业利益。这种行为直接违反了法律对公平竞争的基本要求,应被认定为违法。

刷赞行为的负面影响不容忽视。首先,它严重损害了消费者权益。用户往往基于点赞数来评估内容的可信度或产品质量,而虚假点赞则导致决策偏差,造成经济损失。例如,在电商平台上,刷赞商品可能误导消费者购买劣质产品,引发消费纠纷。其次,它破坏了市场公平竞争环境。企业若依赖刷赞而非优质内容来提升排名,将挤压真正创新者的生存空间,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。社交媒体刷赞还加剧了平台算法的扭曲,使得真实优质内容被淹没,削弱了平台的社会价值。此外,刷赞行为可能涉及数据造假,违反《个人信息保护法》,侵犯用户隐私权,因为部分刷赞工具会非法获取用户账户信息。这些连锁反应凸显了刷赞行为的违法性及其对数字经济的危害。

技术发展使得刷赞行为呈现新趋势,也带来了监管挑战。随着人工智能和机器学习的进步,刷赞工具日益智能化,能够模拟真实用户行为,如随机点赞、评论互动,使平台检测难度倍增。例如,基于深度学习的“AI刷赞”系统可在短时间内生成大量虚假互动,绕过传统风控机制。同时,刷赞产业链日趋成熟,形成从软件开发到代理服务的完整链条,隐蔽性和规模化加剧。监管层面,取证问题尤为突出:平台需证明刷赞行为的主观故意,而用户往往难以追溯源头。此外,跨平台协作不足,导致监管真空。例如,同一刷赞团伙可能在多个平台同时操作,而各平台数据不互通,难以统一执法。这些挑战要求法律与技术同步进化,以应对刷赞行为的复杂演变。

面对刷赞行为的违法本质,多方协作是解决之道。首先,平台应加强技术投入,开发更先进的反作弊系统,如行为分析算法和实名认证机制,实时识别异常点赞模式。其次,立法层面需细化条款,明确将刷赞行为纳入“虚假宣传”范畴,提高违法成本,例如处以高额罚款或吊销执照。企业应建立内部合规制度,杜绝刷赞营销,转而聚焦内容创新。公众教育也不可或缺,通过宣传刷赞的危害,提升用户辨别能力。唯有通过法律威慑、技术防控和道德自律的三重保障,才能根治刷赞顽疾。最终,这不仅维护了法律尊严,更促进了健康、透明的数字生态,让社交媒体回归其连接真实的价值本质。