刷赞行为如何检测?这一问题已成为数字平台治理的核心命题。在流量经济主导的网络生态中,点赞作为内容价值的核心量化指标,其真实性直接关系到内容分发效率、用户体验公平性和商业信任体系。刷赞行为通过技术手段伪造用户偏好,不仅扭曲内容评价机制,更催生流量造假、数据泡沫等乱象,亟需构建精准、高效的检测体系进行识别与拦截。刷赞检测的本质,是对异常互动模式的智能识别,其技术路径需深入理解刷赞行为的运作逻辑,并结合多维度数据特征进行动态研判。

刷赞行为的技术特征为检测提供了识别基础。从操作模式看,刷赞通常表现为短时间内对同一目标或不同目标的集中点赞,远超正常用户的互动频率——例如,普通用户日均点赞量通常不超过20次,而刷赞账号可能在1小时内完成数百次点赞。从行为序列看,真实用户的点赞往往伴随浏览、评论、分享等前置或后置行为,形成“浏览-决策-互动”的完整链条;而刷赞行为多为“无浏览直接点赞”或“机械化重复点赞”,缺乏与内容的真实交互。从账号特征看,刷赞常使用虚拟账号、养号矩阵或被控的真实账号,这些账号往往存在资料不完整、行为单一、设备指纹重复等异常。例如,检测系统可通过分析账号注册时间、历史互动轨迹、登录设备IP等数据,识别出“凌晨3点集中点赞”“同一设备控制10个账号同步点赞”等典型模式。这些技术特征构成了刷赞检测的“行为指纹”,是算法识别的核心依据。

当前,刷赞检测已形成“规则引擎+机器学习”双轮驱动的技术体系。规则引擎通过预设阈值进行初步筛选,例如设定单账号单日点赞上限、同一内容短时间内点赞增长速率、跨账号点赞时间间隔等硬性指标。当数据超过阈值时,触发人工复核或进一步检测。但规则引擎的局限性在于易被对抗性技术规避——例如,刷赞工具通过控制点赞速率(每小时均匀分布20次点赞)或分散目标(对100个不同内容各点赞1次)绕过阈值检测。此时,机器学习模型的作用凸显:通过训练大量正常用户与刷赞账号的行为数据,构建异常识别算法。例如,基于XGBoost的模型可提取用户行为序列的时序特征(如点赞间隔方差、内容类型偏好稳定性),基于图神经网络的模型可分析账号间的关联关系(如是否存在“点赞-转发-点赞”的循环互动路径),识别出规则引擎难以捕捉的隐性异常。此外,多维度数据融合成为提升检测准确率的关键——将用户行为数据(点赞、浏览、评论)、设备数据(硬件指纹、操作系统版本)、网络数据(IP归属、地理位置)、内容数据(发布时间、主题类型)等交叉验证,可构建更立体的用户画像。例如,某账号若在深夜使用非常用设备登录,且点赞内容均来自同一IP段发布者,其刷赞概率将显著上升。

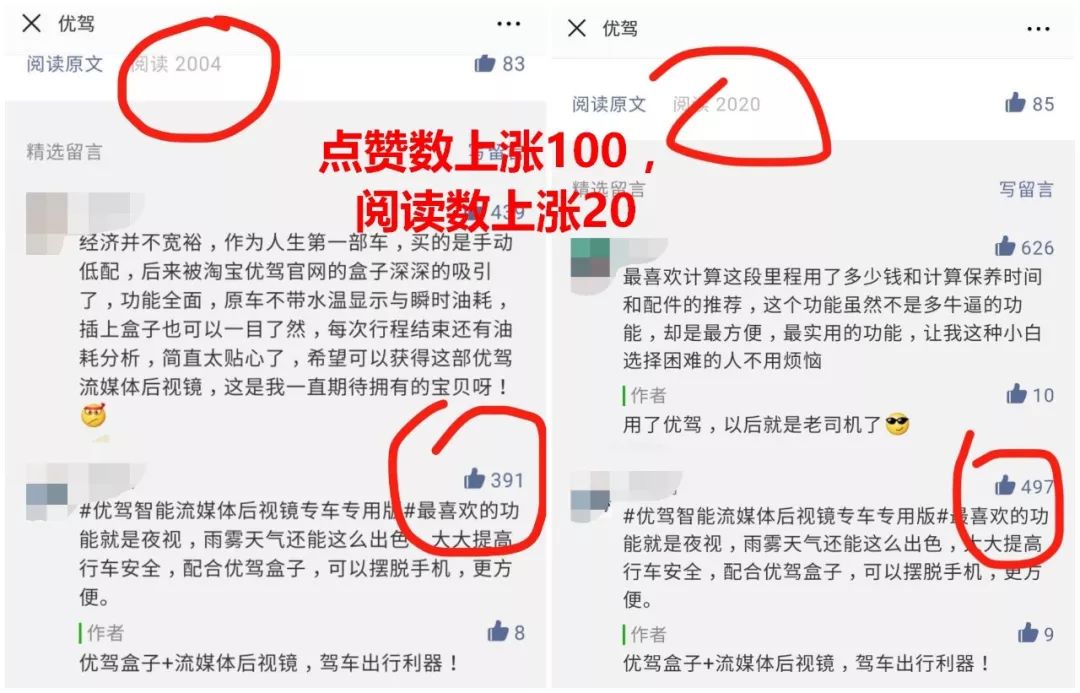

刷赞检测的应用场景覆盖社交、电商、内容创作等多个领域。在社交平台(如微博、抖音),点赞数据直接影响内容的热度排序和推荐权重,刷赞行为会导致劣质内容挤占优质内容的曝光空间,破坏平台的内容生态。检测系统需实时监控内容的点赞增长曲线,对“24小时内点赞量增长10倍”等异常波动进行拦截,确保推荐算法基于真实用户偏好运作。在电商平台(如淘宝、拼多多),商品点赞量是消费者决策的重要参考,刷赞行为会误导用户对商品质量的判断,损害平台信誉。此时,检测需结合商品评价、购买记录、退货率等数据,识别“只点赞不购买”“批量账号为同一商品点赞”等虚假互动。在内容创作平台(如小红书、B站),创作者的点赞量直接影响其商业变现能力(如广告合作、流量分成),刷赞行为会破坏创作者间的公平竞争。平台可通过检测“新注册账号24小时内点赞超50条”“同一创作者内容获赞量与其历史数据偏离3个标准差”等异常,维护激励机制的公正性。可见,刷赞检测不仅是技术问题,更是平台生态治理的基础设施。

尽管检测技术不断升级,刷赞行为的对抗性演变仍带来严峻挑战。一方面,刷黑产已形成产业化链条,提供“真人点赞”“模拟器刷赞”“海外IP代刷”等多样化服务,通过模拟真实用户行为规避检测。例如,“真人点赞”通过雇佣兼职用户完成指定任务,其行为模式与真实用户高度相似,传统基于账号特征的检测方法难以识别。另一方面,跨平台协同检测存在壁垒——用户在A平台的刷赞账号可能与B平台的正常账号关联,但平台间数据不互通导致无法识别跨平台刷赞矩阵。此外,检测的精准度与用户体验存在平衡难题:过度严格的检测可能误伤正常用户(如粉丝为偶像应援时的集中点赞),而宽松的检测则让刷赞行为有机可乘。如何在“打击虚假”与“保护真实”间找到平衡点,成为检测技术优化的核心命题。

未来,刷赞检测将向“智能动态化、跨平台协同、隐私保护”方向演进。在技术层面,AI大模型的应用将提升检测的泛化能力——通过学习海量用户行为数据,模型可自动适应新型刷赞模式,减少对预设规则的依赖。例如,基于Transformer的时序模型可捕捉用户点赞行为的“上下文语义”(如是否在阅读相关内容后点赞),区分真实互动与机械操作。在机制层面,跨平台数据共享联盟的建立有望打破信息孤岛,通过匿名化账号特征比对,识别跨平台刷赞矩阵。例如,某用户在A平台被标记为“高风险账号”,其关联账号在B平台也将受到重点监测。在隐私保护层面,联邦学习等技术可在不获取原始数据的情况下进行模型训练,既保障用户数据安全,又提升检测模型的准确性。例如,平台可在本地训练用户行为特征模型,仅上传模型参数至云端进行聚合分析,避免用户隐私泄露。

刷赞行为如何检测?这一问题的答案,本质是数字时代“真实”与“虚假”的博弈。检测技术的进步不仅是技术层面的迭代,更是对平台诚信生态的守护。当检测系统能精准识别每一次虚假点赞,当用户每一次点赞都承载真实的情感表达,数字内容的价值才能真正回归本质——连接人与信息、人与人。这需要平台持续优化检测算法,用户自觉抵制流量造假,监管部门完善数据治理标准,三方合力构建“真实互动、价值驱动”的数字生态。唯有如此,点赞才能成为衡量内容价值的标尺,而非流量游戏中的数字泡沫。