刷赞软件有哪些?这个问题看似简单,却折射出社交媒体时代流量与价值的复杂博弈。当“点赞数”成为内容质量的直观标尺,当算法推荐与商业变现深度绑定,一批批“刷赞软件”应运而生,从隐蔽的黑产工具演变为灰色产业链上的“流量加速器”。它们究竟有哪些类型?为何屡禁不止?又对内容生态产生了怎样的深层影响?要解答这些问题,需先剥离其工具表象,直击其背后的逻辑本质。

刷赞软件的核心类型:从简单工具到复杂系统

刷赞软件并非单一产品,而是根据技术逻辑、使用场景和适配平台形成的工具集群。最基础的是“手动模拟型”工具,早期以浏览器插件或脚本形式存在,通过模拟人工点击操作,在短时间内完成对目标内容的点赞,这类工具操作简单但效率低下,易被平台识别异常行为。进阶版是“半自动化平台型”工具,这类软件通常依托第三方平台,用户充值后由“水军”账号批量执行点赞任务,部分平台甚至支持按地区、性别、兴趣标签定向投放,试图模拟真实用户的“精准点赞”,这类工具在微商、中小商家中一度泛滥,因其看似“低成本高回报”的特性。

当前技术前沿是“AI驱动型刷赞系统”,这类工具已超越简单的“点击”逻辑,而是通过AI模拟真实用户的全链路行为:包括浏览时长(如停留30秒再点赞)、互动频率(如先评论后点赞)、设备环境(模拟不同机型IP地址)甚至情绪表达(结合热点话题生成“点赞理由”)。例如,某类刷赞软件会分析目标内容的受众画像,自动匹配对应年龄段的账号进行互动,甚至联动“刷评论+刷转发”形成“数据矩阵”,让平台算法难以识别其虚假性。这类工具多服务于专业MCN机构或头部自媒体,成为其“流量包装”的灰色手段。

刷赞软件的价值逻辑:流量焦虑与算法崇拜的产物

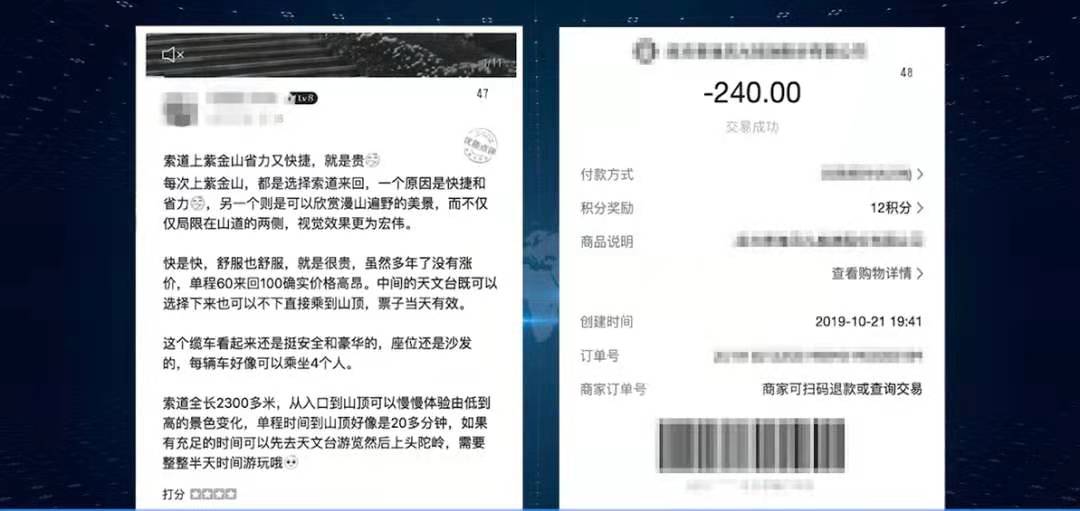

刷赞软件的盛行,本质是流量经济下“数据崇拜”的必然结果。对中小商家而言,抖音、小红书等平台的“橱窗功能”“直播权限”与店铺粉丝数、点赞数直接挂钩,新店起步时若缺乏初始数据,极易陷入“无人问津-数据更低-更无人问津”的恶性循环。某电商运营者坦言:“不开通刷赞服务,新品连基础曝光都拿不到,算法根本不会推。”这种“数据门槛”催生了刷赞软件的刚需。

对自媒体创作者而言,算法推荐机制的“马太效应”更为致命。以抖音为例,视频发布后24小时的互动数据(点赞、评论、转发)直接影响后续流量池大小。若初期数据惨淡,内容可能被判定为“低质量”而沉没,即便后续内容优质也难以翻身。一位美妆博主曾透露:“哪怕只有100个初始点赞,算法也会判定‘有潜力’,从而推给更多人;如果是10个,可能就直接‘死’了。”这种“数据起跑线”的焦虑,让刷赞软件成为部分创作者的“救命稻草”。

更深层的原因在于平台生态的“数据异化”。当“点赞数”成为衡量内容价值的核心指标,用户也逐渐形成“点赞=优质”的认知惯性。这种认知反过来强化了创作者对数据的依赖,形成“刷赞-获得更多真实点赞-吸引广告合作”的闭环,让刷赞软件从“灰色手段”异化为“行业潜规则”。

运作机制与技术博弈:猫鼠游戏的持续升级

刷赞软件与平台的对抗,本质是技术能力的较量。早期平台通过识别“短时间内大量点赞”“同一IP地址多账号操作”等简单特征即可拦截,但刷赞软件迅速迭代出“分布式代理服务器”(将请求分散至不同IP)、“模拟人工随机延迟”(每次点赞间隔3-10秒随机时间)等技术规避检测。

近年来,平台引入AI识别系统,通过分析用户行为画像判断真实性:例如真实用户点赞前通常有浏览记录(点击视频封面、观看15秒以上),而刷赞账号可能“无浏览直接点赞”;真实用户的点赞时间分布符合“早中晚高峰”规律,而刷赞账号可能24小时均匀分布。面对这一升级,刷赞软件又开发出“行为链模拟技术”:通过预判热门内容,提前1小时让账号“模拟浏览”,再结合用户作息时间分批次点赞,甚至加入“误触后退”“切换账号”等冗余动作,让数据更贴近真实用户。

这种博弈的背后,是巨大的经济利益驱动。据行业人士透露,刷赞软件已形成完整的产业链:上游提供“养号服务”(用真实手机号注册账号,长期模拟正常行为养出“高权重账号”),中游开发刷赞工具,下游通过“代理分销”触达终端用户。一条“真实用户点赞”的价格可达0.1-0.5元,而AI模拟点赞低至0.01元,市场规模达数十亿元。

挑战与隐忧:内容生态的“数据污染”与信任危机

刷赞软件的泛滥,正在对社交媒体生态造成系统性伤害。最直接的是“劣币驱逐良币”:当优质内容因初始数据不足被淹没,而低质内容通过刷赞获得流量,创作者会逐渐失去“内容深耕”的动力,转向“数据造假”的捷径。某知识类博主无奈表示:“认真做调研的视频播放量5000,随便剪的搞笑视频刷10万赞,谁还愿意花时间打磨内容?”

用户信任也在被不断侵蚀。当“10万赞”的视频评论区只有10条真实评论,当“爆款”商品评论区充斥着“刷赞文案”,用户会逐渐对平台数据失去信任。更严重的是,这种信任危机可能外溢至商业领域:企业若依赖刷赞数据选品,可能导致库存积压;投资者若参考粉丝数判断账号价值,可能陷入“数据泡沫”陷阱。

对平台而言,刷赞软件不仅破坏算法公平性,还增加治理成本。某平台算法工程师透露:“我们每年投入数亿元用于反刷赞研发,但新型工具仍能绕过检测,这本质是‘道高一尺魔高一丈’的消耗战。”

监管趋势与出路:从“流量依赖”到“价值回归”

面对刷赞软件的挑战,平台、用户、创作者正在形成合力。平台层面,技术治理与规则完善同步推进:抖音、小红书等平台已推出“异常互动公示”功能,对突然暴涨的点赞数进行标注;部分平台引入“内容质量评分体系”,综合用户停留时长、完播率、评论深度等指标,降低单一数据权重。法律层面,《网络安全法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》等法规明确禁止流量造假,2023年某MCN机构因组织刷赞被罚500万元,释放出强监管信号。

对用户而言,认知觉醒是关键。越来越多的年轻人开始拒绝“唯数据论”,转而关注内容本身的价值:知识分享类视频的评论区,用户更期待“干货总结”而非“点赞打卡”;好物分享的笔记下,“真实使用体验”比“10万赞”更具说服力。这种认知转变,正在倒逼创作者回归内容本质。

对行业而言,合规替代方案正在崛起。例如,社群运营通过私域流量沉淀真实用户,实现精准互动;内容差异化策略(如垂直领域深耕、创意形式创新)摆脱对“爆款数据”的依赖;跨平台引流(如从抖音引流至微信私域)降低单一平台算法依赖。这些路径虽见效较慢,却能构建更健康的流量生态。

刷赞软件的兴衰,本质是社交媒体生态从流量崇拜回归内容价值的过程。当平台算法更精准识别真实需求,当用户更看重内容本身而非数字标签,这些工具终将失去生存土壤。真正的“流量密码”,从来不是虚假的点赞数,而是能触动人心的真实内容。