卡盟刷赞,这个游走在灰色地带的数字生意,多年来始终在监管的围剿中顽强生长。从早期的QQ空间刷赞到如今的短视频平台互动造假,卡盟提供的“点赞服务”像野草般难以根除。究其根本,卡盟刷赞不会倒下,本质是流量经济畸形需求、地下生态技术迭代、监管与反监管动态博弈共同作用的结果。

流量经济的畸形刚需,是卡盟刷赞存在的土壤。在当下数字时代,点赞、转发、评论等互动数据已成为衡量内容价值的核心指标,直接关联账号权重、流量分发与商业变现。对自媒体从业者而言,一篇公众号文章的阅读量与点赞数,决定着广告主的投放意愿;对电商商家来说,商品页面的“高赞”标签能显著提升转化率;甚至对普通用户,社交平台上的点赞数也成为一种“社交货币”,满足虚荣心与归属感需求。这种“唯数据论”的评价体系,催生了庞大的虚假互动市场——当真实增长速度难以满足流量焦虑时,刷赞便成了最低成本的“捷径”。卡盟恰好精准捕捉了这一需求,提供从“10元100赞”到“定制化真人IP点赞”的全套服务,让不同层级的用户都能找到“数据包装”的解决方案。

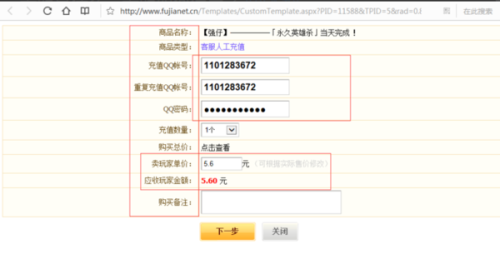

地下生态的韧性运营,让卡盟具备反监管能力。卡盟并非单一平台,而是一个层级分明的虚拟商品交易生态。上游是技术开发者,提供刷赞脚本、IP代理池、虚拟账号生成工具;中游是卡盟平台方,搭建交易网站(常采用暗网或加密通讯渠道),通过“点卡”“虚拟货币”结算资金,规避银行监管;下游则是遍布各地的代理,通过QQ群、Telegram群组等渠道发展用户,形成“技术-平台-代理-用户”的完整链条。这种分布式结构使得任何单一节点的打击都难以撼动整体生态——即便某个卡盟平台被查封,技术团队和代理网络能迅速转移阵地,在新的渠道重建交易体系。更关键的是,卡盟与刷赞服务之间始终保持着“中介”身份,平台仅提供虚拟商品交易接口,不直接参与数据造假,这为责任规避提供了空间。监管机构即便封禁相关账号,也难以追溯背后的技术源头和资金流向。

技术迭代的隐形进化,让刷赞手段不断“升级打怪”。早期的刷赞依赖人工点击或简单脚本,易被平台反作弊系统识别;中期通过IP代理池、设备指纹伪造实现“异地多刷”,模拟不同用户点赞;当前则已进入AI驱动的“高仿真”阶段。例如,利用深度学习生成虚拟账号,其用户画像、行为轨迹与真实用户高度相似;通过物联网设备(如智能家居、老旧手机)搭建“肉鸡网络”,分散操作IP;甚至结合“真人众包”——用户通过完成小任务(如点击广告、下载APP)换取点赞资格,形成看似真实的互动数据。技术的快速迭代,让平台反作弊系统始终处于被动追赶状态。当平台升级算法识别虚拟账号时,卡盟已能通过“动态IP轮换”“行为链路模拟”等手段绕过检测;当平台加强真人互动验证时,AI生成的虚拟评论又能通过语义检测。这种“道高一尺,魔高一丈”的技术博弈,使得刷赞服务的生存能力持续增强。

监管与反监管的动态失衡,为卡盟留下生存缝隙。尽管监管部门多次开展“清朗”行动,平台方也持续升级反作弊机制,但卡盟刷赞始终处于“打而不绝”的状态。一方面,监管存在“滞后性”——从发现数据造假到定位技术源头,往往需要数月时间,而卡盟早已完成技术迭代和渠道转移;另一方面,监管存在“局限性”。当前对虚假互动的打击多集中于平台端(如封号、下架内容),对用户端的引导不足,导致“需求侧”始终旺盛。更关键的是,跨部门协同机制尚未完善——网信、公安、市场监管等部门在数据取证、责任认定上存在衔接障碍,难以形成长效治理合力。此外,部分平台对刷赞行为的默许态度,也变相助长了灰色产业的发展。当平台算法仍将点赞数作为流量分发的重要依据时,用户就有足够的动力通过卡盟“刷数据”,形成“平台诱导需求-卡盟满足需求-监管打击需求-需求变异重生”的循环。

社会心理的共谋,让刷赞成为数字时代的“潜规则”。卡盟刷赞的顽固性,本质上是流量焦虑与算法崇拜的社会心理投射。在“流量至上”的环境下,用户逐渐形成“数据=价值”的认知误区——认为点赞数越高,内容越优质,个人越成功。这种心理驱使下,从企业KOL到普通网民,默许甚至主动参与刷赞行为,将其视为“行业潜规则”。更值得警惕的是,部分平台内部也存在“刷量KPI”,通过购买虚假数据包装自身活跃度,进一步扭曲了数据真实性。当整个社会陷入“数据竞赛”的怪圈,卡盟便有了生存的道德空间——它不再被视为造假工具,而是“帮助用户在竞争中立足”的“灰色服务”。

卡盟刷赞不会倒下,并非因为其技术不可攻克或监管无力,而是因为支撑其存在的土壤——流量经济的畸形需求、地下生态的韧性结构、技术迭代的动态博弈、社会心理的集体默许——尚未被彻底铲除。要真正让这一灰色产业失去生存空间,需从源头治理:打破“唯数据论”的算法逻辑,建立以内容质量为核心的评价体系;加强跨部门协同监管,实现从“平台端打击”到“全链条治理”的转变;更重要的是引导社会回归理性,认识到数字互动的真实价值而非数量。唯有如此,卡盟刷赞这棵“数字野草”,才会失去生长的养分,真正走向消亡。