卡盟刷赞早已不是新鲜事,但公众对其动机的理解往往停留在“虚荣心”的表层。事实上,这一灰色产业链背后交织着个体生存焦虑、商业逐利逻辑与平台生态失衡的多重动因,其深层逻辑远比表面数据造假更值得剖析。要真正理解“卡盟刷赞的动机是什么”,必须剥离现象的表象,直指驱动这一行为的社会心理、商业逻辑与技术生态的底层逻辑。

个体层面:社交货币贬值与存在感焦虑

在社交媒体时代,点赞数早已超越简单的互动符号,演变为一种“社交货币”。个体用户通过点赞数构建自我形象——高点赞数意味着内容受欢迎、社交圈层认可,甚至被视为“影响力”的初级指标。这种认知直接催生了“刷赞”的个体动机:当自然增长的点赞速度无法满足对“社交货币”的渴求时,卡盟提供的低价刷赞服务便成为“捷径”。

更深层的动机源于存在感焦虑。平台算法倾向于将高互动内容优先推送,形成“马太效应”:优质内容获得更多曝光,而低互动内容则逐渐沉寂。普通用户为避免内容被淹没,不得不通过刷赞制造“热门假象”,以维持社交可见性。尤其是年轻群体,在“被看见”成为刚需的背景下,点赞数成为衡量自我价值的量化标准,刷赞本质上是对“不被忽视”的恐惧性应对。此外,部分用户将刷赞视为“社交实验”——通过测试不同内容的点赞数,反推平台算法偏好,这种“算法投机”行为进一步强化了刷赞的动机。

商业层面:流量焦虑与信任透支

商业机构是卡盟刷赞的核心需求方,其动机远比个体用户复杂。在电商、内容电商、知识付费等领域,点赞数是“信任背书”的关键指标。消费者往往通过点赞数判断产品或内容的受欢迎程度,高点赞数能显著降低决策成本,提升转化率。商家为快速打造“爆款”假象,通过卡盟批量刷赞,制造“万人空巷”的虚假繁荣,本质是利用信息不对称进行“信任杠杆”操作。

更根本的动机在于流量经济的“短视病”。平台流量分配高度依赖数据指标,商家为争夺有限曝光,陷入“数据军备竞赛”:当竞争对手刷赞时,自己不刷就意味着流量劣势。这种“囚徒困境”迫使商家加入刷赞行列,即使明知其危害,也难以独善其身。此外,部分MCN机构、网红团队将刷赞作为“包装流水线”的一环,通过虚假数据吸引资本关注或平台签约,实现“流量变现”的快速套利。这种动机背后,是商业逻辑中对“短期增长”的过度崇拜,以及对长期价值的彻底透支。

平台生态:算法霸权与监管滞后

卡盟刷赞的泛滥,本质上是平台生态失衡的产物。平台算法以“用户行为数据”为核心评估指标,将点赞、转发、评论等互动数据与内容权重直接挂钩。这种“数据至上”的算法逻辑,无形中为刷赞行为提供了“需求土壤”——用户和商家为迎合算法,不得不通过数据造假获取流量。

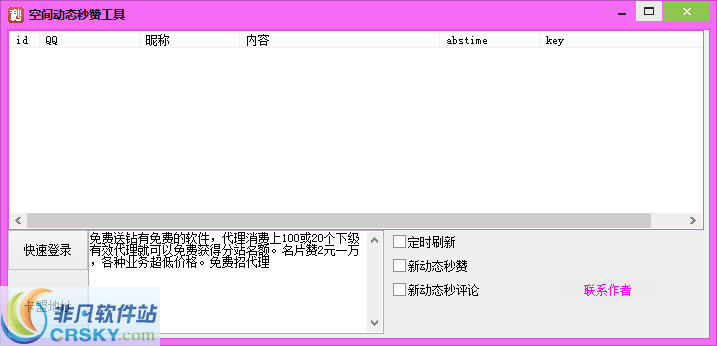

平台监管滞后进一步强化了刷赞动机。一方面,卡盟平台通过“分布式IP”“模拟真实用户行为”等技术手段规避检测,平台识别成本极高;另一方面,平台对刷赞行为的处罚力度往往较轻,多为删除数据或短期限流,难以形成有效震慑。更重要的是,平台在“流量增长”与“数据真实性”之间存在利益冲突:虚假数据短期内能提升用户活跃度和平台营收,平台缺乏根治刷赞的内在动力。这种“监管惰性”使得刷赞动机被系统性默许,形成“刷赞-获利-默许-再刷赞”的恶性循环。

社会心理:量化崇拜与价值异化

卡盟刷赞的动机,最终指向现代社会对“量化成功”的病态崇拜。当点赞数、粉丝数等数据成为衡量个人价值、商业成功的主要标准时,“真实质量”让位于“数据规模”。这种异化导致个体和机构陷入“数据表演”:内容创作不再以传递价值为核心,而是以迎合算法、获取点赞为目标。刷赞行为本质上是对这种异化的主动适应——在“数据即正义”的语境下,虚假数据成为最便捷的“成功通行证”。

更深层的危机在于社会信任体系的瓦解。当用户发现高点赞内容可能是刷出来的,当消费者意识到商家数据造假,对平台、对内容、对商业的信任便会逐渐消解。这种“信任赤字”最终会反噬整个社交生态:用户对真实内容的辨别能力下降,优质创作者因数据劣势被边缘化,平台因虚假数据失去用户粘性。卡盟刷赞的动机,正是这种系统性危机的微观体现。

卡盟刷赞的动机,从来不是单一维度的“虚荣心”或“利益驱动”,而是个体焦虑、商业短视、算法霸权与社会价值异化共同作用的结果。要破解这一难题,需要平台重构算法逻辑,从“数据至上”转向“质量优先”;需要商业机构回归价值本质,以真实内容和服务赢得市场;更需要社会建立多元评价体系,打破“量化成功”的单一崇拜。唯有如此,才能让点赞回归“互动”的本真,让社交生态摆脱虚假数据的绑架,重建真实连接的价值。