在社交媒体的生态里,头像点赞是最基础的“社交货币”之一,却也是最容易被量化的互动指标。当用户发现某个头像下的点赞数寥寥,或对比他人的高赞动态时,“头像点赞怎么刷”的疑问便会悄然浮现——这背后,既是对社交认同的本能渴望,也暗藏着对平台规则与互动本质的认知偏差。要解答这个问题,需先剥离“刷”字背后的投机心态,转而从社交价值、平台逻辑与合规路径三个维度,重新审视头像点赞的真实意义与有效提升方式。

头像点赞:被量化的社交认同与用户心理动因

头像点赞不同于长文的深度评论,它以“一键操作”的低成本特性,成为社交互动中最轻量的表达。对点赞者而言,这是一种“快速表态”:可能是对头像美感的认可,对发布者身份的熟悉,甚至是出于“礼尚往来”的社交惯性;对被点赞者而言,头像点赞数量的多寡,往往被潜意识解读为“受欢迎程度”的直观反馈——这种“数字认同感”,直接催生了“刷点赞”的需求。

但需明确:头像点赞的本质是“连接的信号”,而非“社交的KPI”。当用户执着于“怎么刷”,本质是将“被看见”的需求异化为“数据竞赛”,却忽略了点赞的真实价值——它代表的是一种弱关系中的存在感,而非社交质量的证明。心理学中的“社交证明效应”指出,人们会倾向于模仿他人的选择,高点赞头像确实能吸引更多自然互动,但这种吸引力建立在“真实互动”的基础上,而非虚假数据的堆砌。

平台规则与算法逻辑:“刷头像点赞”为何行不通?

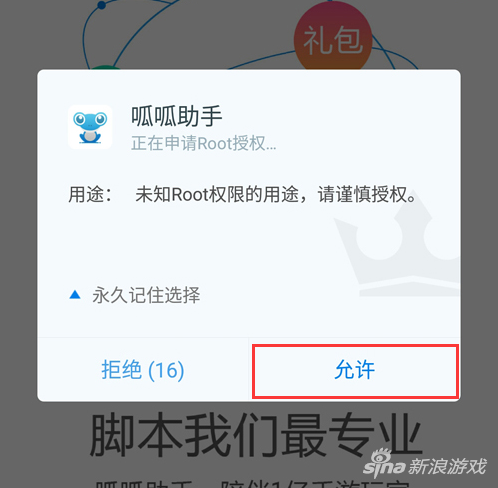

“刷头像点赞”的底层逻辑,是通过技术手段或人工操作,人为制造非真实的互动数据,以此误导平台算法和用户判断。但主流社交平台(如微信、微博、小红书、抖音等)早已建立成熟的反作弊系统,对“刷点赞”行为有精准识别:

其一,流量异常检测。平台会通过IP地址、设备指纹、用户行为轨迹等数据,判断点赞是否来自真实用户。例如,同一设备短时间内对大量不同头像进行点赞,或来自同一IP段的集中点赞,都会被标记为异常流量,不仅无法计入有效互动,还可能触发账号限流。

其二,行为模式分析。真实用户的点赞往往具有“场景相关性”:可能是对好友动态的常规互动,或对兴趣内容的即时反馈;而“刷”出的点赞通常缺乏场景逻辑,呈现“无差别、高频次”的特征,这种机械化的行为模式与人类社交习惯相悖,极易被算法识别。

其三,权重降级机制。平台对互动数据的权重评估,始终以“真实性”为核心。虚假点赞不仅无法提升账号权重,反而可能因“作弊行为”导致整体推荐量下降——毕竟,平台的核心目标是促进真实社交,而非纵容数据造假。

简言之,“头像点赞怎么刷”的答案,在平台规则面前早已明确:刷出来的点赞,是“无效社交”的泡沫,一戳即破。

合规路径:如何让头像点赞“自然增长”?

与其追求“刷点赞”的投机取巧,不如回归社交本质,通过合规策略提升头像点赞的自然量。这并非“捷径”,却是“正道”——既能规避风险,又能构建健康的社交关系。

1. 优化“第一眼印象”:头像与个人资料的“吸引力基建”

头像点赞的起点,是“视觉吸引力”。用户是否愿意点赞,往往取决于0.1秒内的视觉判断:清晰的头像、统一的风格、符合个人定位的视觉元素(如职业特征、兴趣标签),能快速传递“我是谁”的信息,降低用户的认知成本。例如,职场人士使用专业形象照,兴趣爱好者使用高质感创意头像,更容易吸引同频用户的点赞。

个人资料页是头像的“延伸说明书”。一句精炼的个性签名、明确的兴趣标签、过往优质内容的摘要,能强化用户对“这个人是否值得互动”的认知——当用户通过资料页产生“认同感”或“好奇心”时,对头像的点赞便会成为顺理成章的动作。

2. 内容驱动:用“价值输出”激活自然互动

头像点赞虽是“轻互动”,但离不开“内容载体”。多数社交平台允许用户在头像旁展示“动态封面”或“最近内容”,这些内容是吸引点赞的“钩子”:

- 价值型内容:如职场干货、生活技巧、知识科普,能满足用户的实用需求,引发“收藏+点赞”的双重行为;

- 情感型内容:如温暖的故事、真实的感悟,能引发情感共鸣,促使用户通过点赞表达支持;

- 视觉型内容:如高质量摄影、手绘作品、穿搭分享,能直接满足用户的审美需求,激发“点赞冲动”。

关键在于:内容需与“头像人设”一致。一个定位“旅行博主”的头像,若长期发布职场内容,会引发用户认知混乱,自然点赞率也会降低;反之,内容与头像风格统一,能形成“记忆点”,让用户在刷信息流时“认出你并点赞”。

3. 主动社交:用“双向互动”打破“等待点赞”的被动

社交的本质是“连接”,而非“单向输出”。许多用户苦于“头像点赞少”,却忽略了“点赞是相互的”。主动对好友、同行的优质动态进行点赞和评论,不仅能维持社交关系,还能提升自身账号的活跃度——当用户频繁看到你的互动痕迹,对你的头像自然会产生“熟悉感”,回赞的概率也会大幅提升。

此外,参与社群活动(如话题讨论、兴趣小组、线下线上联动)是高效策略。在社群中,你的头像会随着互动频繁曝光,基于“社群认同感”,其他用户更倾向于对你的头像点赞——这种基于“共同场景”的互动,远比“刷点赞”更真实、更持久。

超越“数字执念”:头像点赞的社交本质回归

当“头像点赞怎么刷”的疑问被反复提出,实则折射出当下社交生态的某种焦虑:在数据化生存的时代,人们习惯用点赞数、粉丝量等量化指标定义自己的“社交价值”。但头像点赞的真正意义,从来不是数字的堆砌,而是“被看见”的瞬间满足感,以及“被认同”的情感连接。

试想:一个拥有1万次虚假点赞的头像,与一个拥有100次真实互动的头像,哪个更能带来社交价值?前者或许能在短期内满足虚荣心,但当用户发现这些点赞背后是“僵尸粉”或“机器操作”时,信任感会瞬间崩塌;后者则可能来自好友的鼓励、同行的认可,甚至是陌生人的共鸣——每一次点赞都是一次“社交确认”,这种真实的情感反馈,才是社交互动的核心价值。

头像点赞怎么刷?答案早已写在社交的本质里:放弃对“数字”的执念,转向对“人”的关注。优化头像传递真实自我,输出内容创造价值连接,主动互动建立双向关系——当你的社交行为回归“真诚”,点赞自然会“不刷自来”。毕竟,社交的意义从不是成为“点赞最多的人”,而是成为“被真实需要的人”。