好友刷到内容会点赞吗?这个问题看似简单,实则折射出社交网络中人际关系、内容价值与用户心理的深层互动。当一条内容出现在好友的信息流中,点赞与否从来不是随机行为,而是多重因素共同作用的结果——从社交关系的亲疏远近,到内容本身的情感共鸣,再到用户当下的社交动机,每一个细节都在悄悄“投票”。要理解这一行为,需要拆解其背后的逻辑链条,而非停留在“点赞=支持”的表层认知。

社交亲密度是点赞行为的“隐形开关”。在社交网络中,好友关系天然带有亲疏差异,这种差异直接影响点赞决策。亲密好友之间,点赞往往是一种“情感刚需”:对方分享的生活琐事、情绪波动,哪怕内容本身平淡无奇,点赞也是维系情感联结的“社交润滑剂”。比如朋友晒出的早餐、加班后的吐槽,亲密好友的点赞更像在说“我看见了,我在乎”,这是一种低成本却高温度的情感确认。而普通好友则更倾向于“内容筛选式点赞”——只有当内容真正有价值(如实用干货、有趣观点)或能引发适度共鸣(如共同经历的事件)时,才会按下点赞键。至于弱关系好友(如工作添加的联系人、偶然关注的网友),点赞门槛则更高,除非内容具有极强的公共价值(如行业重大新闻)或能精准匹配其兴趣标签,否则“无感划过”才是常态。这种差异本质上是社交资源分配的体现:用户会下意识将有限的点赞行为,优先分配给情感联结更紧密的关系网络。

内容类型与情感共鸣构成点赞的“价值锚点”。好友刷到的内容能否获得点赞,核心在于内容是否能在特定场景下击中用户的“情感靶心”或“需求痛点”。生活化内容(如旅行照片、节日聚会)的点赞逻辑是“情感共享”——好友通过点赞参与对方的喜悦,强化“我们是生活共同体”的认知。例如,好友晒出结婚照,点赞不仅是祝福,更是对“人生重要时刻”的共同见证,这种仪式感让点赞行为超越了简单的互动。知识型内容(如科普文章、技能教程)的点赞则依赖“价值认同”——当好友分享的内容能解决用户实际问题(如“如何提升工作效率”),或提供新知(如“AI领域的最新突破”),点赞便成为对内容价值的“投票”。更具隐蔽性的是“情绪共鸣型内容”,比如好友发布的深夜感悟、社会事件的评论,这类内容可能没有明确的信息价值,却能引发用户的“情绪共振”。此时点赞更像是一种无声的支持:“我懂你的感受”“我站在你这边”,这种情感联结让点赞成为社交中的“微表情”。值得注意的是,内容与好友身份的匹配度也至关重要——同样是“职场干货”,来自行业大V的内容可能被收藏,但来自好友的内容则更容易获得点赞,因为“好友分享”自带“可信滤镜”。

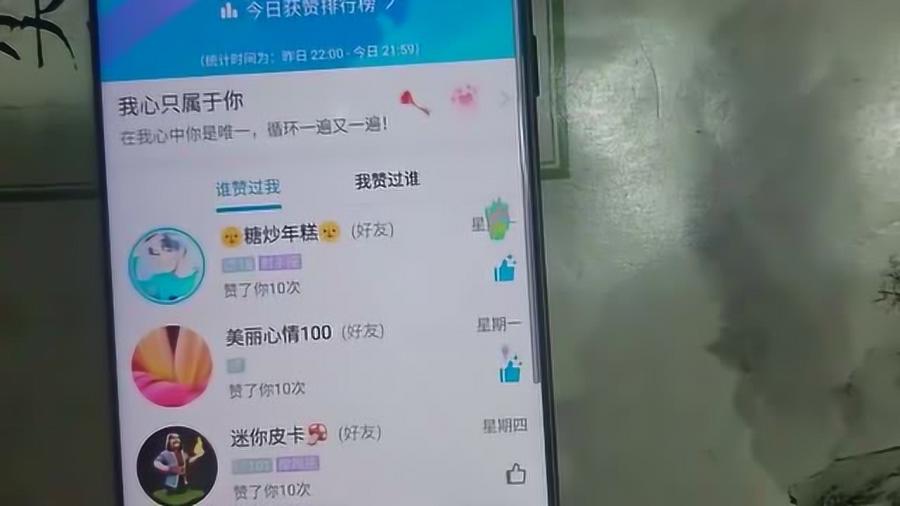

用户动机与社交场景塑造点赞的“行为逻辑”。点赞好友内容的动机远比“支持”复杂,它本质上是用户在社交场景中的“自我呈现”。在“强关系社交”场景下(如朋友圈、密友圈),点赞更多是“关系维护”——用户通过互动向好友传递“我在关注你”的信号,避免因长期沉默导致关系疏远。比如,很少发动态的好友突然分享内容,好友往往会更积极地点赞,这是一种“关系补偿”。而在“弱关系社交”场景下(如微博互关、豆瓣小组),点赞则可能带有“社交展示”属性:点赞好友的内容,其实是在向外界传递“我是谁”“我关注什么”的信号。例如,点赞好友分享的环保主题文章,可能在暗示“我也关注可持续发展”,这是一种通过内容互动构建的“身份认同”。此外,“从众心理”也不可忽视——当一条好友内容获得较多点赞时,用户更容易产生“大家都在赞,我也该赞”的潜意识,这种群体压力会进一步推动点赞行为。但需警惕“点赞疲劳”:当信息流过载,用户会下意识筛选点赞对象,只对真正触动自己的内容“出手”,这种“选择性点赞”正是用户对社交压力的本能抵抗。

平台算法与社交生态影响点赞的“可见性前提”。好友刷到内容是否会点赞,首先要解决一个前提性问题:好友真的“刷到”了内容吗?在算法推荐主导的社交生态中,内容能否进入好友信息流,本身就是一道“筛选关卡”。平台算法会根据用户互动历史(如是否常给好友点赞)、内容标签(如好友的兴趣偏好)、发布时间(如好友的活跃时段)等因素,决定内容的分发优先级。如果算法判定某内容与好友的关联度低,即使发布者是好友,也可能被“沉底”至信息流底部,自然失去被点赞的机会。此外,社交平台的“功能设计”也间接影响点赞行为:比如微信朋友圈的“分组可见”功能,让用户能精准控制谁能看到内容,这本质上是为点赞行为设定了“社交边界”——不希望被某些好友看到的内容,自然不会期待获得他们的点赞。而抖音、小红书的“算法推荐+社交关系”双轨模式,则让好友内容的曝光更具不确定性:即使算法将内容推送给好友,如果内容类型与好友的兴趣标签不符(如好友从不看美食内容,却刷到了好友分享的探店视频),点赞概率也会大幅降低。

理解“好友刷到内容会点赞吗”的行为逻辑,对内容创作者和普通用户都有现实意义。对创作者而言,与其盲目追求点赞数,不如深耕“关系价值”——与好友建立真实互动,让内容成为情感联结的纽带,而非单纯的流量工具。对用户而言,点赞不应是社交压力下的“敷衍动作”,而应是真诚表达的方式:真正的社交联结,从来不需要靠数字堆砌,而是源于对彼此生活的“看见”与“在乎”。在信息爆炸的时代,好友刷到内容时的每一次点赞,都是社交生态中微小的“情感涟漪”,它们共同构成了人际关系中最真实的温度。