在QQ社交生态中,名片赞数早已超越简单的数字互动,演变为个人社交资本的直观体现。随着用户对线上形象管理的重视,“如何付费刷QQ名片赞数”成为部分群体关注的隐秘需求,折射出社交货币化时代的焦虑与博弈。这种需求并非孤立存在,而是植根于社交平台对“认可度”的量化呈现,以及用户在虚拟社交中对“被看见”的深层渴望。然而,当“刷赞”从个人行为演变为产业链,其背后涉及的价值异化、风险隐患与平台治理的博弈,值得更深入的审视。

付费刷QQ名片赞数的本质,是社交符号的商品化交易。QQ作为国内早期即时通讯工具,其名片功能承载了用户的社交身份标签,赞数则成为衡量人际关系亲密度与社交活跃度的“硬通货”。在校园求职、社群运营、个人品牌塑造等场景中,较高的赞数往往被潜意识解读为“人缘好”“受欢迎”的证明,这种认知偏差催生了付费刷赞的市场需求。从产业链视角看,需求方(用户)为满足形象焦虑或功利目的,通过第三方平台或个人刷手购买赞数;供给方则利用技术手段(如虚拟账号批量操作、模拟真实用户行为)实现快速涨赞,形成“需求-技术-交易”的闭环。这种交易看似解决了用户的短期痛点,实则将社交互动简化为可量化的数字游戏,背离了社交连接的本质价值。

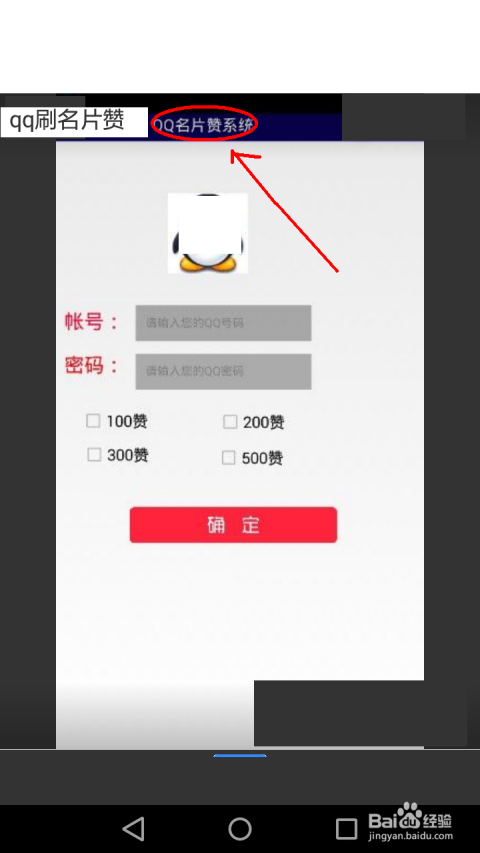

刷赞产业链的运作逻辑,建立在平台规则与用户需求的灰色博弈之上。一方面,QQ平台通过算法监测异常点赞行为(如短时间内非自然增长、虚拟账号特征明显),对违规账号进行警告、限赞甚至封禁处理;另一方面,刷赞服务提供商不断迭代技术手段,通过IP代理、模拟真人点击轨迹、分散时间段操作等方式规避检测,形成“猫鼠游戏”。这种博弈的背后,是用户对“即时满足”的偏好与平台对“生态健康”维护的冲突。值得注意的是,部分刷赞服务打着“安全刷赞”“永久不掉赞”的旗号,实则利用用户账号信息从事数据爬取、诈骗等违法活动,进一步放大了交易风险。当用户为“如何付费刷QQ名片赞数”寻找答案时,往往忽略了个人信息安全与账号长期价值的风险权衡。

从社交价值维度看,付费刷赞是对真实社交关系的侵蚀与异化。社交平台的核心价值在于促进人与人之间的真实连接,而赞数作为情感反馈的简化符号,其意义应建立在真实互动的基础上。当赞数可以通过金钱购买,其“认可度”的含金量便大打折扣——如同用假币换取赞美,不仅无法获得真正的社交认同,反而可能因数据异常暴露个人形象的“虚假繁荣”。在职场场景中,若HR通过名片赞数判断候选人的人际交往能力,刷赞行为可能导致误判;在社群运营中,虚假赞数会扭曲内容传播的真实效果,破坏社群信任基础。这种“数字泡沫”的破裂,最终损害的是用户自身的社交信誉与平台的内容生态。

面对刷赞需求的增长,平台治理与用户自律需形成合力。腾讯作为QQ的运营方,已通过技术升级(如图灵验证、行为风控模型)和规则完善(明确禁止数据造假行为)持续打击刷赞产业链,但“道高一尺,魔高一丈”的困境依然存在。从用户端看,树立健康的社交观至关重要:名片赞数只是社交生活的副产品,而非核心目标。与其追求虚假的数字光环,不如通过优质内容输出、真诚互动沟通积累真实的社交资本。例如,在QQ空间分享有价值的生活动态、参与社群话题讨论、主动关心好友近况,这些行为不仅能自然提升赞数,更能构建有温度的社交网络。正如社会学家所言:“虚拟社交的终极意义,是让数字连接回归现实关怀。”

未来,随着AI技术的普及与社交平台数据透明化程度的提升,“如何付费刷QQ名片赞数”的灰色空间或将进一步压缩。AI识别技术能更精准地判断点赞行为的真实性,平台也可能逐步开放“真实互动数据”查询功能,让用户区分“自然赞”与“购买赞”。在这一趋势下,用户需清醒认识到:社交的本质不是数字的堆砌,而是情感的共鸣。当刷赞的泡沫逐渐褪去,真正有价值的社交始终建立在真实互动与信任之上。与其为虚拟数字买单,不如用心经营每一次真诚连接——这或许才是QQ名片背后,最值得被“点赞”的社交真谛。