在QQ社交生态中,说说作为用户分享生活、表达观点的核心载体,“点赞”不仅是内容的情感反馈,更是社交关系的量化体现。围绕“如何互刷QQ说说赞”这一需求,背后折射出用户对社交认可的渴望与互动效率的追求。这种行为本质上是用户自发形成的社交协作机制,通过互助快速积累互动数据,但若脱离理性认知,则可能陷入“数据泡沫”的误区。真正有价值的社交互动,应建立在真实连接之上,而非单纯依赖“互刷”的数字游戏。

一、“互刷QQ说说赞”的底层逻辑:从社交货币到存在感需求

“互刷QQ说说赞”并非孤立行为,而是社交平台用户心理与平台机制共同作用的产物。从社交心理学角度看,点赞是一种低成本的“社交货币”,用户通过为他人点赞获得对方回赞,形成“互惠互利”的闭环,这种快速反馈能即时满足被认可的心理需求。对于QQ用户而言,尤其是年轻群体,说说点赞数常被视为社交活跃度的“硬指标”——高点赞量不仅能提升个人主页的“面子”,还可能触发平台算法的推荐机制,让内容获得更多自然曝光。

此外,QQ作为强关系社交平台,好友间的互动往往带有“人情绑定”色彩。用户加入各类“互赞群组”或与好友达成“互刷协议”,本质上是对社交关系的“高效利用”:通过集中互动快速激活沉睡好友,避免因长期潜水导致社交边缘化。这种模式在社群运营中尤为常见,例如班级群、兴趣群通过组织“互赞活动”,既能增强群体凝聚力,又能让成员感受到“被看见”的存在感。

二、“互刷QQ说说赞”的价值边界:工具性与局限性并存

在特定场景下,“互刷QQ说说赞”具备一定的实用价值。对新用户而言,通过互刷快速积累初始互动数据,可以打破“零点赞”的冷启动困境,帮助内容获得更多自然流量;对社群运营者来说,互刷能短期内提升社群活跃度,营造“热闹”的氛围,吸引新成员加入。甚至在商业场景中,部分商家会通过互刷为宣传说说“造势”,借助高点赞量增强潜在客户的信任感。

然而,这种价值的边界极为清晰。互刷的本质是“数据空转”,而非真实内容共鸣。 当点赞脱离内容本身的吸引力,沦为纯粹的数字交换时,其社交意义便被消解——用户可能因互刷获得高点赞,却无法收获真实的评论或深度交流,反而陷入“为了点赞而发说说”的怪圈。长期依赖互刷,还会导致用户对互动数据产生“依赖症”,一旦回归自然互动,面对寥寥无几的点赞,容易产生落差感,甚至对社交平台失去兴趣。

三、潜在风险:从平台规则到社交能力的隐性代价

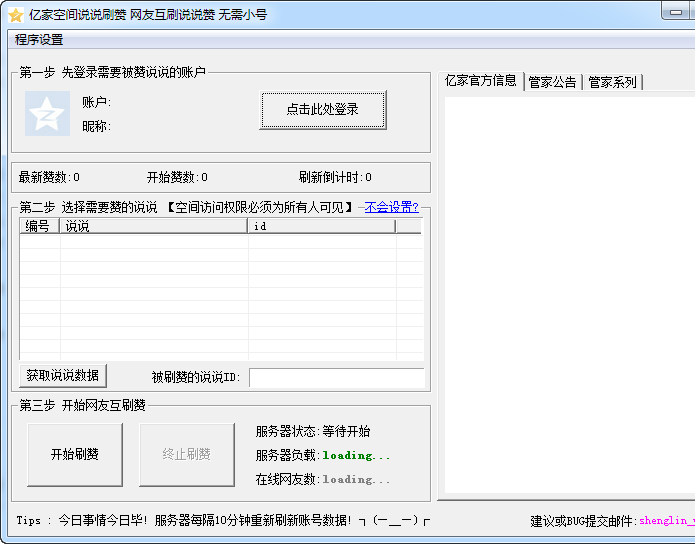

“互刷QQ说说赞”看似“低成本高回报”,实则暗藏多重风险。从平台规则角度看,QQ对异常互动行为有监测机制,短时间内频繁、无差别的点赞可能被判定为“刷量行为”,轻则限流、警告,重则可能导致账号异常。尽管平台对个人用户的小规模互刷通常持默许态度,但一旦形成产业链(如付费互赞群组),则面临严厉打击的风险。

更深层次的风险在于对社交能力的侵蚀。真实的社交互动需要共情、表达和倾听,而互刷将这种复杂过程简化为“你赞我,我赞你”的机械操作。长期以往,用户可能逐渐丧失创作优质内容的动力,转而钻研“如何快速组织互刷队伍”,甚至将社交价值等同于点赞数字。当用户习惯于用虚假互动填补社交空虚时,真实社交能力反而会退化——面对需要深度交流的场景,反而显得手足无措。

四、理性替代:从“互刷”到“真互动”的社交升级

与其纠结“如何互刷QQ说说赞”,不如将精力转向更具价值的“真互动”策略。首先,内容是社交的“硬通货”。与其花时间组织互刷,不如用心创作能引发共鸣的说说:分享生活中的真实感悟、记录有意义的瞬间、提出开放性话题邀请好友讨论,优质内容自然会吸引真实点赞。例如,一条记录旅行见闻的说说,配上生动的图片和细节描述,远比空洞的“求互赞”更能获得好友的主动互动。

其次,主动打破“被动等待点赞”的思维。与其等待他人回赞,不如主动为好友的优质内容点赞、评论——真诚的评论(如“这张照片拍得真有故事感!”)比机械的点赞更能深化社交连接。QQ的“动态提醒”“访客记录”等功能,都是主动互动的入口:看到好友更新后及时反馈,不仅能提升互动效率,还能让对方感受到你的关注。

最后,善用社群的真实互动价值。与其加入“互赞群组”刷数据,不如在兴趣群、班级群中参与话题讨论、组织线下活动。例如,在读书群分享读后感,在运动群打卡运动成果,通过共同兴趣建立深度连接,这种互动带来的点赞和评论,才是有意义的社交认可。

“互刷QQ说说赞”是社交平台发展中的阶段性现象,它反映了用户对社交认可的朴素追求,但也暴露了数字时代社交认知的误区。点赞的本质是情感连接的见证,而非社交价值的标尺。 当我们放下对数字的执念,回归内容创作与真实互动,才能让QQ说说的每一份点赞,都成为社交关系中温暖的注脚,而非冰冷的数字堆砌。真正的社交高手,从不依赖“互刷”制造虚假繁荣,而是用真诚与用心,让每一次互动都充满意义。