在社交平台成为生活一部分的当下,“空间刷赞”早已不是陌生行为——为一条动态的点赞数焦虑,为“赞不够”反复修改内容,甚至动用工具“刷赞”以维持社交存在感。这种看似无害的行为,实则正在悄悄侵蚀真实的社交连接与自我认知。如何停止空间刷赞?这不仅是一个技术问题,更是一场关于数字时代自我价值重构的实践。

刷赞行为的背后,是多重心理与社交压力的交织。首先,社交平台的算法机制将“点赞”量化为社交价值,动态的点赞数、评论数直接暴露在他人视野中,形成无形的“社交货币”竞争。当看到朋友动态的点赞数远超自己时,焦虑感油然而生,驱使人们通过刷赞来“平衡”这种落差。其次,虚荣心的作祟让“赞”成为自我价值的代名词——一条高赞动态似乎能证明“我受欢迎”“我值得被认可”,反之则可能引发自我怀疑。更深层次的原因,是现代人对“被看见”的强烈渴望:在信息爆炸的时代,点赞成为最快捷的反馈机制,哪怕是虚拟的认可,也能短暂填补现实中的孤独感。

停止空间刷赞,绝非否定社交互动的价值,而是为了摆脱虚假数据的绑架,重建健康的社交生态。长期依赖刷赞,会让人陷入“数据依赖症”:发布内容前先计算“能获得多少赞”,互动时优先考虑“如何被更多人点赞”,而非“我想表达什么”“我想连接谁”。这种异化不仅降低了社交的真实性,更会扭曲自我认知——当自我价值绑定在虚拟点赞数上,一旦数据波动,情绪便随之起伏,形成恶性循环。此外,刷赞行为还可能带来实际风险:使用第三方刷赞工具可能导致账号被封,个人信息泄露;更严重的是,长期沉浸在“赞”的泡沫中,会让人逐渐丧失在现实社交中真诚沟通的能力,最终陷入“线上热闹、线下孤独”的困境。

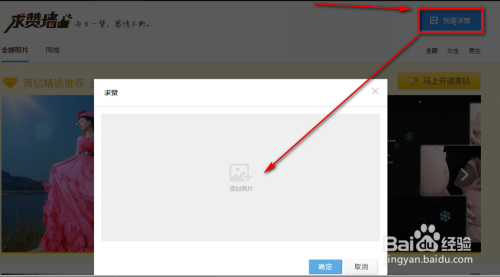

要停止空间刷赞,需要从心理认知、行为习惯、社交环境三个维度同步调整。在心理认知层面,首先要打破“点赞=价值”的迷思。不妨尝试记录每天的真实互动:比如和朋友的一次深度对话、同事的一句肯定,这些具体的、有温度的反馈,远比冰冷的数字更能证明自我价值。可以设置“自我评价清单”,在发布内容前问自己:“这条动态是否真实反映了我的想法?我是否期待真诚的交流而非单纯的点赞?”通过强化内在评价标准,逐步减少对外部数据的依赖。在行为习惯层面,技术干预是关键:关闭社交平台的点赞提醒功能,避免因实时通知而陷入焦虑;设定每日使用时长上限,比如用番茄钟法,每刷15分钟强制休息5分钟,减少无意识刷赞的时间;定期清理关注列表,取关那些只会引发比较焦虑的账号,转而关注能带来启发和正能量的内容。更彻底的做法是“断舍离”:如果发现刷赞已严重影响生活,可尝试短暂卸载社交平台,用阅读、运动等线下活动填补时间,让大脑逐渐适应“无点赞”的状态。在社交环境层面,主动引导健康的互动方式。比如在发布动态时,在文案中明确表达“期待真诚交流,不追求点赞”,或直接向朋友提问“你对这件事怎么看?”,将关注点从“数据”转向“内容”。同时,可以和身边的朋友约定“不互赞”,鼓励基于真实兴趣的互动,比如针对某条动态的观点展开讨论,而非单纯点赞。

停止刷赞后,最显著的变化是真实社交能力的提升。当你不再为点赞数焦虑,反而能更专注于内容本身:发布一条旅行动态时,会更多分享沿途的感悟而非“如何拍出高赞照片”;看到朋友的动态,会认真留言讨论而非随手点个赞。这种深度的互动,让社交从“点赞之交”升级为“情感连接”,朋友圈不再是“人设展示区”,而是真实的“生活分享场”。自我价值感也会从外部依赖转向内在稳定:当你发现即使没有高赞,依然有人愿意倾听你的想法,依然能在现实中获得认可,便会逐渐明白“被看见”的方式有很多种,点赞只是其中最肤浅的一种。从更宏观的视角看,停止刷赞也是对数字时代“过度量化”的反抗——当每个人都拒绝用点赞衡量价值,社交平台将回归其本质:连接人与人,而非堆砌数字。

停止空间刷赞,本质上是一场从“数据表演”到“真实表达”的回归。它需要勇气打破对虚拟认可的执念,更需要耐心重建与现实世界的连接。或许一开始会感到不适,就像戒掉某种依赖,但当你开始享受无压力的社交,感受真实互动的温度,便会发现:真正的社交价值,从来不在点赞数的多少,而在每一次真诚的相遇中。