在数字营销生态中,如何创建刷赞群已成为社区运营者提升社交媒体影响力的核心议题之一。这种群组通过成员间互相点赞或评论,快速增加内容互动数据,进而触发平台算法推荐,实现流量增长。然而,其背后涉及策略设计、风险管理和伦理平衡,需要系统化思考。创建刷赞群并非简单拉人入群,而是基于用户行为分析构建互惠机制的过程,它考验着运营者的洞察力和执行力。

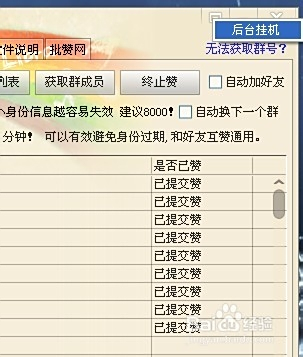

刷赞群的本质是社交资本交换的微型生态系统。其运作机制通常依托于即时通讯工具如微信群或QQ群,成员定期发布内容链接,其他成员同步点赞或评论,形成数据飞轮。例如,在微信生态中,群主需设定明确规则:每日点赞次数、内容类型限制(如仅限原创图文),甚至引入积分奖励系统,鼓励持续参与。这种设计源于社交媒体平台的算法逻辑——高互动率能提升内容权重,从而扩大曝光。但值得注意的是,群组规模不宜过大,超过50人后,互动质量易下降,导致虚假繁荣。因此,构建高效刷赞群的关键在于精简成员筛选和动态调整规则,以维持真实感。

从价值角度看,刷赞群为个人和企业提供了低成本的试错平台。对于内容创作者,它能快速积累初始粉丝,破冰冷启动阶段;对于中小企业,它可作为营销测试工具,评估内容吸引力。例如,某本地餐饮店通过刷赞群测试新品海报,24小时内点赞量破千,带动线下客流增长15%。这种策略的价值在于缩短了从0到1的周期,尤其在竞争激烈的短视频领域,早期数据能撬动自然流量。然而,其长期价值有限——依赖人工互动难以持续,且易引发用户疲劳。运营者需将刷赞群视为过渡手段,而非终极目标,避免陷入数据泡沫。

应用场景上,刷赞群在垂直社群中尤为有效。教育类群组可分享学习笔记互赞,电商群则聚焦产品评价提升。但应用时需结合平台特性:微博的广场属性适合公开互赞,而微信的私密环境则需强化信任机制。实践中,成功案例显示,将刷赞群与真实活动结合效果更佳——如群内定期举办话题讨论,点赞仅作为辅助激励。这不仅能提升用户粘性,还能转化为实际转化。但过度使用会稀释品牌形象,某美妆品牌因刷赞群暴露虚假数据,反而引发信任危机。因此,应用时需权衡短期收益与长期声誉。

当前趋势显示,刷赞群正面临算法升级的挑战。主流平台如抖音和快手已引入AI反作弊系统,检测异常互动模式,导致传统群组存活率下降。2023年行业报告指出,纯人工互赞的群组存活周期不足三个月,而结合AI工具的半自动化群组(如使用脚本辅助)效率更高但风险更大。同时,用户对真实互动的需求上升,年轻群体更反感“点赞僵尸”。未来趋势指向精细化运营——群组需融入内容共创元素,如成员协作制作视频,点赞仅作为副产品。这要求运营者从数据驱动转向价值驱动,适应算法向“质量优先”的转型。

挑战层面,刷赞群的法律和道德风险不容忽视。平台政策明确禁止虚假互动,微信和微博均封禁过违规群组,导致账号降权。道德上,它破坏了社交媒体的诚信基础,可能助长浮躁风气。在中国语境下,社会主义核心价值观倡导“诚信”,滥用刷赞群与这一原则相悖。运营者需建立合规框架:如限制群组规模、引入实名制、定期审计数据。同时,挑战也催生创新——部分群组转型为“学习互助群”,点赞仅作为学习打卡奖励,既满足需求又规避风险。应对挑战的核心在于透明化与教育,引导成员理解真实互动的价值。

针对如何创建刷赞群,我建议分三步实施:首先,明确群组定位,聚焦细分领域以提升相关性;其次,设计激励机制,如积分兑换或专属资源,确保成员持续投入;最后,监控数据健康度,定期清理 inactive 用户。但切记,刷赞群只是起点,其终极价值在于培养真实社区。例如,某健身群从互赞起步,逐步发展为线下活动组织,实现了从数据到实体的跨越。在现实应用中,运营者应将刷赞群视为社交实验,从中提炼用户洞察,反哺内容策略。唯有如此,才能在算法洪流中立足,而非昙花一现。