社交媒体运营的核心矛盾往往在于“数据焦虑”与“增长实效”之间的落差,面对低互动的帖子,部分运营者将目光投向了刷说说赞评论软件——宣称能一键提升点赞数与评论量的“捷径”。然而,这种看似高效的手段,是否真能实现“安全提升”?答案远比“能”或“不能”复杂,其背后隐藏的账号安全风险、平台规则高压以及数据价值虚化,正在让这条“捷径”逐渐变成一条“死胡同”。

刷说说赞评论软件的运作逻辑,本质是通过模拟用户行为或利用平台接口漏洞,批量制造虚假互动。但这类软件的开发者往往缺乏正规资质,其代码可能包含恶意程序。用户授权软件访问账号权限时,相当于将密码、通讯录、好友关系链等敏感信息完全暴露——近年来,因使用第三方刷软件导致的账号被盗、资金损失案例屡见不鲜,甚至有用户因软件后台植入的木马病毒,导致手机信息被窃取,引发连锁诈骗风险。这种“提升”的背后,是账号主权的彻底让渡,何谈安全?

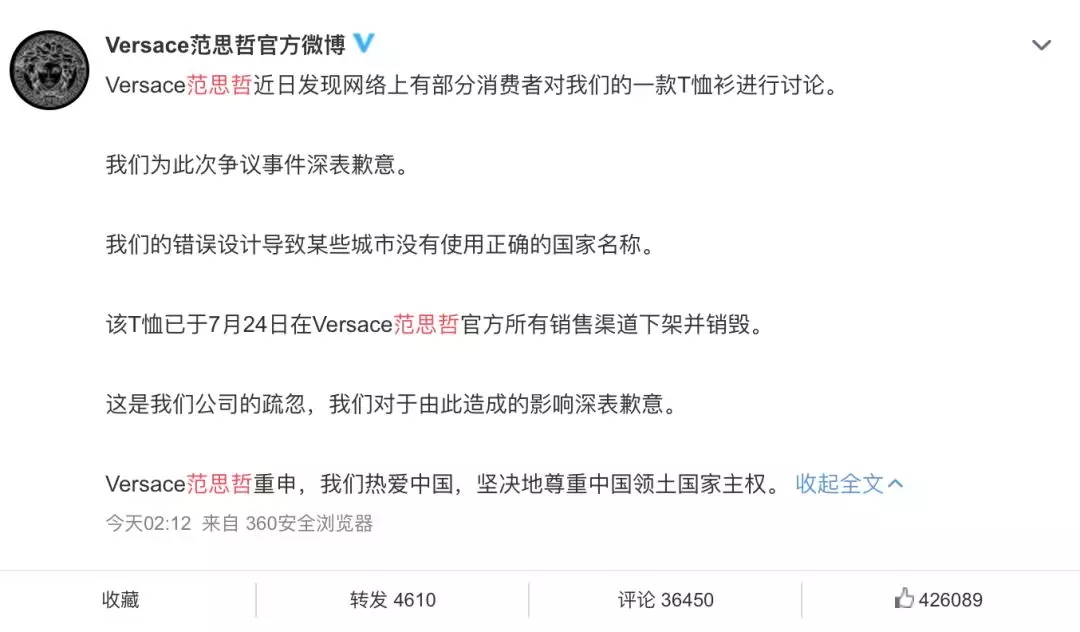

各大社交平台早已将虚假互动列为重点打击对象。以微信“说说”为例,其算法会通过用户行为轨迹(如同一设备短时间内大量操作)、互动内容特征(如重复文案、无意义符号)、账号关联性(如多个小号集中互动)等维度,精准识别刷行为。一旦被判定为作弊,轻则帖子限流、互动数据清零,重则账号被永久封禁。更关键的是,平台对作弊账号的处罚具有追溯性,即便后期停止使用刷软件,历史违规记录仍可能影响账号的长期权重。这种“提升”的代价,是账号生存权的丧失。

刷出来的点赞与评论,本质是“数据泡沫”。一个真实的账号生态,需要的是有意义的互动——用户的评论能带来观点碰撞,点赞反映内容共鸣,这些才是算法推荐、商业合作的核心依据。而刷软件制造的“10万点赞+0条真实评论”或“100条重复文案评论”,不仅无法触发平台的优质内容推荐机制,反而会因互动质量过低被判定为“低质账号”,导致自然流量断崖式下跌。更致命的是,当真实用户察觉到账号互动异常时,会对账号的专业度产生严重质疑,这种信任一旦崩塌,远比数据流失更难修复。

社交媒体的本质是“连接”,用户关注账号、参与互动,本质上是在与“真实的人”或“真实的品牌”建立关系。刷软件制造的虚假繁荣,就像给房子刷了一层劣质涂料,看似光鲜,实则一碰就掉。当品牌方通过虚假数据吸引合作,最终因实际互动量与数据不符而信誉扫地;当个人博主靠刷粉获得“网红”身份,却在真实互动中露出马脚,这种“拔苗助长”式的提升,最终只会反噬自身。用户对虚假互动的容忍度正在降低,平台对数据真实性的要求越来越高,刷软件的“提升”效果,正在从“短期虚荣”变成“长期负债”。

随着人工智能技术的发展,平台识别虚假互动的能力已进入“精细化时代”。例如,部分平台开始引入“用户画像分析”,通过点赞用户的账号活跃度、历史互动内容等数据,判断是否为“僵尸粉”;还有平台通过“语义分析”,自动过滤“沙发”“支持”等无意义评论,甚至能识别出由AI批量生成的低质文案。这意味着,传统刷软件的“模拟用户行为”模式正在失效,而更高级的刷技术(如真人养号批量互动)则成本极高,且同样面临平台风控系统的围剿。在算法与规则的持续高压下,刷软件的“性价比”已趋近于零。

与其将资源投入高风险的刷软件,不如回归社交媒体运营的本质——内容价值与用户连接。优质内容是吸引互动的基石,一个引发共鸣的观点、一段有温度的故事,远比100条虚假评论更能打动用户;精准的用户运营是提升互动的关键,通过分析粉丝画像、发起话题讨论、及时回复评论,能逐步建立起真实的社群生态。这种“慢增长”看似耗时,但积累的每一分数据都是“真实资产”——高互动率带来的算法推荐、高粘性粉丝带来的商业转化、高信任度带来的品牌溢价,才是账号安全且可持续发展的核心。

刷说说赞评论软件的所谓“安全提升”,本质上是一场用短期数据换取长期风险的赌博。在社交媒体平台日益重视生态健康、用户愈发追求真实连接的今天,这条“捷径”早已失去了存在的土壤。真正的安全提升,从来不是数字的堆砌,而是内容的深耕、用户的信任与时间的沉淀——唯有如此,账号的点赞数与评论量才能真正成为价值的证明,而非风险的导火索。