在内容平台生态中,“置顶赞”作为内容高互动度的直观体现,常被创作者视为提升曝光权重的重要指标。围绕这一需求,各类“刷置顶赞软件”应运而生,宣称能帮助用户“快速获得更多置顶赞”,实现流量突破。但这类工具真的能兑现承诺吗?其背后隐藏的运作逻辑与风险,远比“快速获得点赞”的表象复杂得多。

这类“刷置顶赞软件”的运作核心,本质是通过技术手段模拟真实用户行为,制造虚假互动数据。常见操作包括:利用批量注册的“养号”矩阵进行集中点赞,通过脚本伪造设备指纹和用户浏览轨迹,或接入第三方数据接口实现“一键刷赞”。其宣传的“快速”往往体现在数据量的暴增——比如普通内容可能需要数周积累的置顶赞,在软件操作下几分钟内便能从几十跃升至数千。但这种“快速”是机械的、缺乏真实场景支撑的:点赞用户无账号历史、无浏览停留、无后续互动,形成典型的“数据泡沫”。平台算法在识别这类异常行为时,通常会通过分析点赞时间分布、设备ID重复率、用户画像与内容匹配度等维度,轻易标记出虚假数据,导致刷赞效果难以持久。

更关键的是,平台规则对刷赞行为的压制早已形成体系化机制。主流内容平台均将“虚假互动”违反社区准则,一旦被判定为刷赞,不仅会删除虚假置顶赞,更可能对账号降权限流——这意味着内容推荐量骤减,甚至失去置顶资格。部分平台还会通过技术手段反向追溯,对使用刷赞软件的账号进行阶段性封禁。这种“快速获得置顶赞”的尝试,本质上是在与平台的反作弊系统博弈,而后者依托大数据和机器学习,识别精度和响应速度远超普通软件,用户极有可能面临“竹篮打水一场空”的风险。

从用户价值角度看,“刷置顶赞”看似解决了“数据好看”的燃眉之急,却与置顶赞的核心价值背道而驰。置顶赞的本质是用户对内容质量的认可,是创作者与受众之间信任的桥梁。虚假的置顶赞无法转化为真实的评论、转发或消费,反而可能因数据异常被用户识破,损害创作者的专业形象。例如,一篇内容突然出现大量无关联用户的点赞,反而会让受众质疑内容的真实性,形成“反向引流”。这种“快速”带来的数据虚荣,本质是对创作本质的异化——当创作者将精力投入到“刷数据”而非“打磨内容”时,早已偏离了置顶赞应有的价值轨道。

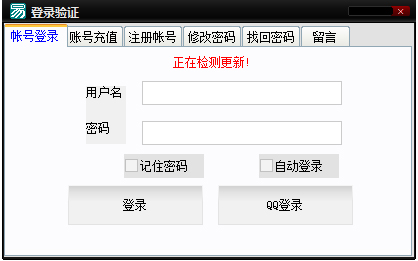

长期依赖刷赞软件,还会陷入“数据依赖症”的恶性循环。一方面,虚假数据会让创作者误判内容质量,忽视真实用户需求,导致内容同质化、价值空心化;另一方面,一旦停止刷赞,数据断崖式下跌会进一步加剧焦虑,迫使创作者投入更多成本购买软件,形成“越刷越虚,越虚越刷”的怪圈。更严重的是,部分刷赞软件携带恶意代码,可能导致账号密码泄露、支付信息被盗,甚至涉及非法数据交易,给用户带来不可预估的法律风险。这种“快速”的代价,是创作生态的畸形和个人信用的崩塌。

事实上,真正“快速获得置顶赞”且可持续的方式,始终藏在内容创作的本质规律中。优质内容是基础——无论是深度干货、情感共鸣还是实用价值,只有满足用户需求,才能引发自然互动。精准定位目标用户同样关键:通过分析平台用户画像,选择合适的内容发布时间与话题标签,能让内容触达更可能产生互动的群体。此外,引导用户主动参与互动(如设置问题、发起话题讨论、鼓励用户分享观点),能有效提升置顶赞的真实性与转化率。这些方法看似“缓慢”,却能积累真实用户信任,实现内容与数据的良性循环。

刷置顶赞软件或许能在短期内制造“快速获得置顶赞”的假象,但虚假数据的泡沫终将破裂,平台规则的铁壁与用户审慎的眼睛,会让捷径变成死胡同。对内容创作者而言,与其追逐冰冷的数字,不如回归内容价值——唯有真实互动支撑的置顶赞,才能真正成为内容生命力的注脚,也才是平台生态中最值得追求的“快速”。