在当今快速发展的社交媒体时代,空间刷点赞评论是否真的能提升用户参与度和互动率?这个问题已成为内容创作者与运营者无法回避的核心命题。当我们打开社交平台,总能看到部分账号通过“刷点赞评论”快速拉升数据,评论区一片“精彩”“学习了”的整齐回复,点赞数呈几何级增长。然而,这种看似热闹的互动表象,是否真能转化为用户深度参与?答案可能远比数据曲线复杂。

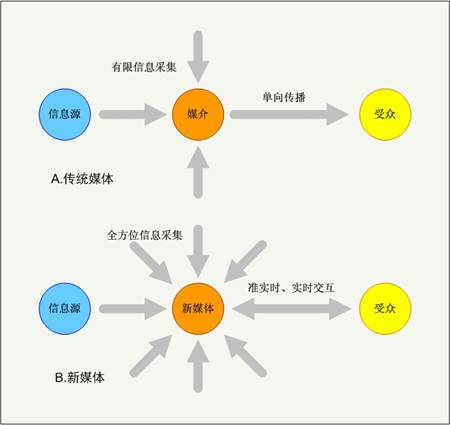

首先需要明确,“空间刷点赞评论”本质上是一种人为干预的互动数据造假行为。在社交媒体生态中,用户参与度(Engagement Rate)通常涵盖点赞、评论、分享、收藏等多维度行为,互动率则是这些行为总量与触达用户的比值。刷互动行为通过虚假账号或机器人生成非自然互动,短期内确实能提升这两个核心指标,甚至可能触发平台算法的“优质内容”推荐机制,带来更多自然流量。但这种提升如同建立在沙滩上的城堡,缺乏真实用户情感连接的支撑。

从算法逻辑看,早期平台确实更倾向于将高互动内容优先曝光,这使得“刷互动”一度成为灰色产业链。然而随着算法迭代,平台已逐步引入“互动质量评估”维度——例如评论的原创性、用户停留时长、二次互动率等。某社交平台内部测试显示,一条拥有100条真实深度评论的内容,其后续传播效率远超一条拥有1000条模板化刷评的内容。这说明,算法正在从“重数量”向“重质量”转变,单纯刷点赞评论对提升真实互动率的效果正在递减。

更深层次的问题在于,用户对虚假互动的感知能力远超想象。当评论区充斥着千篇一律的“支持楼主”“太棒了”,或与内容毫不相关的广告链接时,用户会产生明显的“不真实感”。某调研数据显示,78%的社交媒体用户表示“对评论区有明显刷痕的内容会降低信任度”,其中62%会选择直接取关。这种信任危机一旦形成,不仅会拉低用户参与意愿,更会对账号长期价值造成不可逆的损害。

真实的用户参与度,本质上是用户对内容价值的认同与情感共鸣。优质内容能激发用户主动思考、自发分享,甚至形成社群讨论。例如,一条关于社会热点的深度分析文,可能引发用户在评论区展开激烈辩论,这种基于观点碰撞的互动,其价值远超百条“点赞”符号。用户参与度的核心在于“主动”——主动点击、主动评论、主动分享,而非被动接收的虚假数据。刷点赞评论制造的“被动热闹”,恰恰掩盖了内容真实质量的不足,让运营者陷入“数据幻觉”,错失优化内容本质的机会。

从行业实践来看,那些真正实现用户参与度持续提升的账号,无一例外都放弃了刷互动的捷径。某知识类博主通过“用户提问-深度解答-社群共创”的模式,让评论区成为内容生产的延伸,用户自发整理的问答合集甚至成为新的传播素材。这种“互动即内容”的生态,不仅提升了互动率,更构建了高粘性社群。反观依赖刷互动的账号,即便短期内数据亮眼,也往往因后续内容无法支撑虚假繁荣而迅速衰落。

值得注意的是,平台对刷互动行为的打击力度正在不断加强。从封禁虚假账号到限制异常流量入口,从识别机器行为到引入用户举报机制,技术手段与制度约束的双重作用下,刷互动的风险与成本正在攀升。某MCN机构负责人透露,2023年因刷互动被平台处罚的账号数量较2020年增长了3倍,这意味着“刷数据”已从曾经的“捷径”变为“高危行为”。

那么,如何在合规前提下真正提升用户参与度和互动率?关键在于回归社交媒体的本质——连接与价值。首先,内容需具备“可互动性”,例如在视频中设置开放式问题、在图文末尾发起投票,引导用户表达观点;其次,建立“用户反馈闭环”,对优质评论进行置顶、回复,甚至转化为后续内容选题,让用户感受到“被看见”“被重视”;最后,构建“场景化互动”,如结合节日热点发起挑战赛、通过社群组织线下活动,将线上互动延伸至真实场景,增强用户情感连接。

归根结底,社交媒体空间的互动率提升,从来不是一场数据的数字游戏。当运营者将精力从“如何刷点赞评论”转向“如何让用户愿意主动互动”,从追求虚假的“热闹”转向构建真实的“连接”,才能真正实现用户参与度的质变。毕竟,在信息爆炸的时代,用户的时间与注意力才是最珍贵的资源,而唯有真正有价值的内容,才能在这场争夺战中赢得用户的心。