在微信应用中辨别微信点赞是否刷的,已成为当下社交场景中不可忽视的鉴别能力。微信点赞作为社交互动的基础符号,其本意是传递认可与温度,但近年来刷点赞产业链的泛滥,让这一功能逐渐异化为流量泡沫的载体。虚假点赞不仅扭曲内容价值判断,更可能助长数据造假风气,侵蚀真实社交生态。因此,掌握辨别微信点赞真实性的方法,既是维护个人社交认知的刚需,也是净化内容传播环境的必要手段。

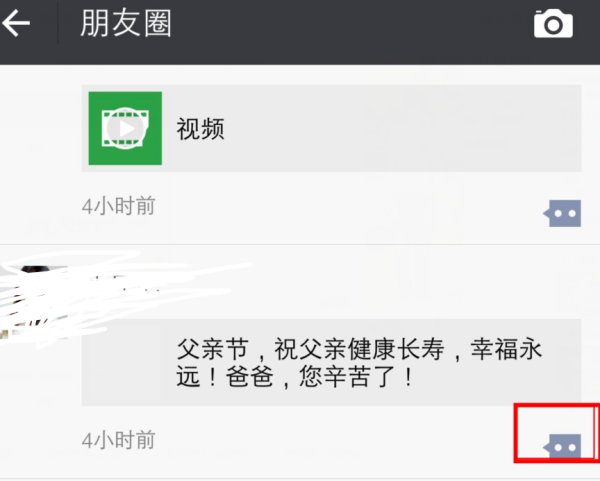

刷点赞的核心特征往往体现在数据规律的异常性上。正常用户的点赞行为具有明显的分散性与随机性,而刷点赞则呈现出高度集中的“机械性”。例如,同一账号短时间内对同一用户的多条历史内容集中点赞,或对非好友、非兴趣领域的内容批量点赞,均属异常行为。正常用户通常更倾向于对近期的、互动频率高的内容点赞,且点赞间隔存在自然波动;而刷点赞往往以秒为单位密集操作,形成“点赞瀑布流”,这种违背人类行为节奏的痕迹,可通过观察好友动态页的点赞时间分布轻松识别。此外,若某条内容的点赞数突然激增但评论、转发数却寥寥,或点赞账号多为无头像、无朋友圈的“僵尸号”,则基本可判定为刷点赞。

用户画像与互动历史的异常关联,是辨别刷点赞的关键维度。微信社交链具有明显的“熟人社交”属性,正常点赞多来自有过真实互动的联系人,或共同好友、兴趣群组中的关联用户。若某条内容下出现大量从未有过任何互动的陌生账号点赞,或点赞账号的地理位置、职业标签与内容主题严重脱节(如一篇关于母婴护理的内容被大量标注为“科技从业者”的账号点赞),则需警惕刷点赞的可能。此外,正常用户的点赞行为会与其历史互动习惯保持一致,例如平时极少点赞的用户突然高频点赞,或对某一类非偏好内容(如从不关注财经的人突然大量点赞财经类文章)集中点赞,这种行为的突变往往指向刷点赞操作。

内容质量与点赞数量的匹配度,是判断真实性的核心标尺。优质内容自然能引发真实点赞,但虚假点赞往往脱离内容价值本身。若某条内容质量平平(如文字错漏百出、图片模糊低质),却出现远超同类内容的点赞量,或长期处于“点赞数激增但无实质讨论”的状态,则大概率存在刷点赞。反之,若内容极具深度或情感共鸣,点赞数稳步增长且伴随大量评论、转发,则更可能是真实互动的结果。值得注意的是,部分账号通过“买赞”制造虚假繁荣,试图掩盖内容本身的空洞,这种“数据泡沫”在真实社交场景中极易被识破,因为微信生态中的用户更倾向于“用评论投票”,而非单纯用点赞粉饰太平。

技术手段与平台机制的辅助作用,为辨别刷点赞提供了客观依据。微信虽未公开具体的反刷点赞算法,但其后台对异常数据行为存在监测机制。例如,同一IP地址短时间内对多个账号进行点赞操作、使用第三方插件批量点赞等行为,会被系统标记并可能触发账号限制。对于普通用户而言,可借助微信“好友权限管理”功能,观察点赞账号是否为“陌生人可见”或“仅聊天”的账号,这类账号往往是刷点赞产业链中的“工具人”。此外,部分第三方数据分析工具(需注意合规性)能提供点赞账号的活跃度、互动轨迹等数据,帮助用户识别异常行为。但需强调,依赖技术手段的同时,更应结合社交逻辑与常识判断,避免过度依赖数据而忽视人际交往的真实性。

刷点赞的社会危害与辨别能力的现实意义,构成了对这一现象的深层反思。虚假点赞不仅误导内容创作者对自身价值的认知,可能导致其陷入“数据依赖”而忽视内容质量提升,更会污染微信的社交信任体系。当点赞量成为衡量内容优劣的唯一标准,真实、优质的内容可能因缺乏“数据包装”而被淹没,而低质内容却通过刷点赞获得虚假流量,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。对于普通用户而言,具备辨别能力意味着保持清醒的社交判断力,不被虚假数据裹挟;对于平台方而言,打击刷点赞是维护生态健康的必要举措,需持续优化算法识别机制,并强化对违规账号的处罚力度;对于内容创作者而言,回归“以内容为核心”的创作初心,用真实互动而非虚假数据构建影响力,才是长久之道。

在微信社交深度渗透日常生活的今天,辨别微信点赞是否刷的,已不仅是技术层面的鉴别技巧,更是对真实社交价值的捍卫。当点赞回归“表达认同”的本质,当社交互动摆脱数据泡沫的裹挟,微信才能真正成为连接人与人、心与心的温暖纽带。这需要平台、创作者与用户共同努力,以理性认知对抗虚假繁荣,以真实互动守护社交生态的纯粹性。