在微信文章中,评论点赞刷票行为频发,已成为一个亟待剖析的数字生态现象。这种行为并非偶然,而是多重因素交织的产物,其背后折射出平台机制、经济利益与用户心理的复杂互动。算法驱动是核心推手,微信的推荐系统高度依赖互动数据,导致内容创作者和刷票者形成共生关系。当文章的点赞、评论数量成为衡量内容价值的关键指标时,虚假互动便应运而生,以迎合算法偏好。这种机制不仅扭曲了内容分发逻辑,更催生了刷票服务的灰色产业链,其规模在近年来呈指数级增长。

算法设计本身存在天然缺陷。微信平台通过用户停留时间、分享率和互动率来评估内容质量,这使得高互动文章更容易获得曝光。刷票行为正是利用了这一漏洞,通过批量生成虚假账号或使用自动化工具,在短时间内提升评论点赞数量。例如,一篇普通文章若能快速积累数千点赞,算法会误判为热门内容,从而推送给更多用户。这种“数据泡沫”不仅欺骗了平台,也误导了读者,形成恶性循环。值得注意的是,算法的优化滞后于刷票技术的迭代,使得监管难以跟上。平台虽尝试引入反作弊机制,但面对隐蔽的刷票手段,效果往往有限,导致行为频发且难以根除。

经济利益的驱动是另一关键因素。刷票行为已形成产业化运作,从个人兼职到专业团队,服务价格低廉且操作便捷。在微信生态中,内容创作者面临流量竞争压力,刷票被视为快速提升影响力的捷径。例如,自媒体博主为吸引广告商,可能通过购买点赞评论来伪造“爆款”数据,从而获取更高收益。这种需求催生了黑灰产市场,提供从点赞到评论的全方位服务。刷票者往往以每千次互动几元的价格出售服务,成本极低但回报丰厚。经济杠杆的撬动下,不仅普通用户参与,甚至部分企业也卷入其中,以刷票手段进行营销推广。这种利益链条的稳固,使得刷票行为屡禁不止,成为微信内容生态中的一颗毒瘤。

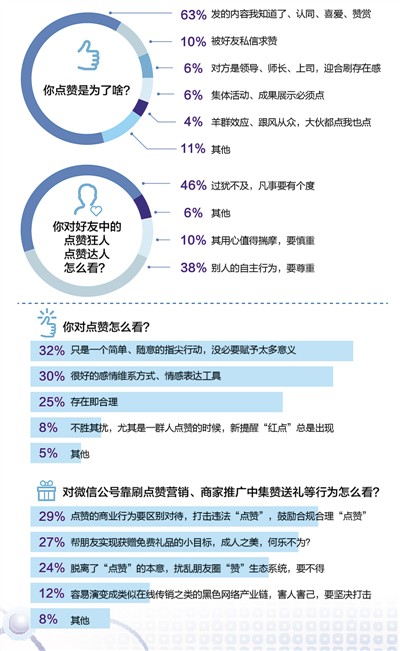

用户心理的深层影响不容忽视。在微信文章的传播中,从众心理和虚荣心是刷票行为的心理基础。当用户看到一篇文章拥有大量点赞评论时,容易产生“内容优质”的认知偏差,从而更倾向于参与互动或转发。这种社会认同感驱使部分用户主动寻求刷票服务,以避免“落后”于他人。同时,社交媒体的即时反馈机制强化了这种心理,点赞数成为个人或品牌影响力的象征。例如,企业公众号通过刷票营造繁荣假象,吸引更多关注;个人用户则可能为满足虚荣心而购买互动。这种心理需求在快节奏的数字生活中被放大,使得刷票行为从被动响应转为主动选择,进一步加剧了频发态势。

技术便利性为刷票行为提供了温床。随着自动化工具的普及,刷票操作已从人工转向智能化。微信平台虽设有防护措施,但刷票者利用脚本、代理IP和虚拟号码等手段,轻松规避检测。例如,一款简单的刷票软件可在几分钟内完成上千次点赞,且痕迹难辨。这种技术门槛的降低,使得非技术背景的用户也能参与其中,扩大了行为覆盖面。同时,微信的开放接口和第三方服务整合,为刷票提供了便利渠道。用户只需几步操作,即可购买服务并执行刷票,整个过程高效隐蔽。技术迭代的速度远超平台监管能力,使得刷票行为如同“野火燎原”,在微信文章中频繁出现。

监管缺失和平台治理的不足是频发的制度性原因。微信虽制定了内容规范,但针对刷票行为的处罚力度不足,且执行存在滞后性。平台多依赖事后审核,而非实时监控,导致大量刷票行为逃脱制裁。例如,虚假账号的识别机制不完善,刷票者可轻易更换IP或设备继续操作。此外,法律层面的空白使得刷票服务难以被定性为违法,仅能通过平台规则约束。这种治理漏洞让刷票者有恃无恐,形成“法不责众”的侥幸心理。平台在商业利益与内容质量间权衡,往往优先维护用户体验,导致监管投入不足。这种制度性缺陷,使得刷票行为在微信文章中屡禁不止,成为生态顽疾。

刷票行为的频发对微信生态产生了深远影响。从内容质量看,虚假互动稀释了真实优质内容的曝光,读者难以辨别信息真伪,信任危机加剧。从平台健康度看,数据失真导致算法推荐失灵,用户流失风险上升。长期而言,这种行为若不遏制,将削弱微信作为社交媒体的核心竞争力。未来趋势显示,随着AI技术的发展,刷票手段将更隐蔽,平台需升级智能监管系统;同时,用户教育也至关重要,提升数字素养可减少参与动机。要扭转这一局面,需多方协作:平台加强实时监控,用户抵制虚假互动,行业建立自律机制。唯有如此,微信文章的评论点赞刷票行为才能从频发走向消弭,重塑一个真实、健康的数字内容环境。