微信留言精选区的点赞本应是优质内容的“试金石”,但刷赞现象正让这块“试金石”蒙尘——部分账号通过技术手段或人工操作伪造点赞数,让低质、甚至违规留言挤占曝光位,不仅误导读者判断,更破坏了公众号互动生态的真实性。如何有效应对微信留言精选中的刷赞现象,成为平台、创作者和读者共同面临的治理课题。

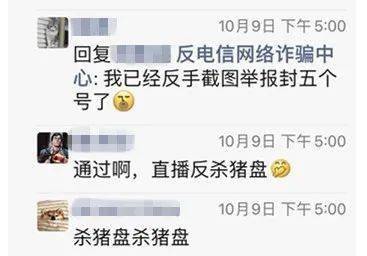

刷赞现象的本质是“数据造假”在互动场景的延伸。其背后隐藏着明确的利益链条:部分企业或个人通过购买“点赞服务”,提升留言曝光量以实现营销引流;少数创作者为营造“高人气”假象,默许甚至主动组织刷赞;更有甚者,利用刷赞制造虚假舆情,干扰公众认知。这些行为直接导致微信留言精选区的“点赞失真”——一条逻辑混乱、内容空洞的留言,可能因刷赞成为“精选”,而真正有价值的用户观点却被淹没。这种“劣币驱逐良币”的效应,不仅削弱了留言精选区的公信力,更让读者逐渐失去对公众号互动功能的信任。

从技术层面看,应对微信留言精选刷赞现象,需要平台构建“动态监测+精准识别”的防御体系。微信作为内容平台,早已具备基础的异常行为检测能力,但面对日益隐蔽的刷赞手段,仍需持续升级算法逻辑。例如,通过分析点赞行为的时间分布特征:正常用户的点赞往往具有随机性,而刷赞账号可能在短时间内集中对多条留言进行点赞,或在非活跃时段(如凌晨)出现高频点赞。再如,结合用户画像数据:长期无阅读、无互动的“僵尸账号”突然集中点赞,或同一IP地址下多个账号对同一留言进行“秒赞”,均属于高风险行为。此外,还可引入语义关联分析——当留言内容与点赞用户的常用词汇、历史互动主题严重脱节时,系统可自动标记为可疑数据。这些技术手段需形成“监测-预警-拦截”的闭环,对异常点赞行为实时干预,从源头压缩刷赞空间。

内容创作者作为互动生态的“第一责任人”,其管理策略对抑制刷赞现象至关重要。部分创作者过度依赖“点赞数”作为留言精选的唯一标准,客观上为刷赞行为提供了“需求土壤”。事实上,微信留言精选的核心价值在于“筛选优质观点”,而非“追捧高流量留言”。创作者应优化筛选逻辑:建立“内容质量+互动深度”的双重评估体系,不仅看点赞数,更关注留言的逻辑性、信息增量与读者共鸣度。例如,针对知识类公众号,可将“提出有价值问题”“补充原文细节”的留言优先精选;对于情感类内容,“真实情感表达”“独特视角分享”更应获得曝光。同时,创作者需主动对异常留言进行人工核查——当某条留言的点赞数远超其他优质留言,但内容空洞或存在营销痕迹时,应及时排除其精选资格。这种“以质为先”的筛选标准,既能减少刷赞行为的“收益预期”,也能引导读者从“追求数量”转向“追求质量”。

读者作为互动生态的“最终评判者”,其理性参与是反刷赞的重要防线。当前,部分读者对“高赞留言”存在盲目信任倾向,客观上助长了刷赞行为的“虚假繁荣”。对此,平台可通过产品设计强化读者的“数据辨识能力”:例如,在点赞数旁添加“真实性提示”(如“该留言近期点赞增速异常”),或显示“真实点赞占比”(扣除异常数据后的有效点赞数)。同时,应完善举报机制,当读者发现疑似刷赞留言时,可一键提交“异常互动”反馈,平台根据举报线索核查并处理。更重要的是,需通过内容引导读者树立“健康互动意识”——创作者可在文章末尾强调“欢迎真实观点,拒绝数据造假”,平台也可通过《微信平台运营规范》科普刷赞危害,让读者意识到:真正的“高赞留言”,应源于内容的深度共鸣,而非技术的虚假包装。

长远来看,应对微信留言精选刷赞现象,需构建“技术+管理+共治”的长效机制。技术层面,人工智能的深度应用将成为关键:通过机器学习模型分析海量互动数据,识别更复杂的刷赞模式(如“真人模拟刷赞”“跨平台账号协同刷赞”);管理层面,平台需建立“信用积分体系”,对频繁参与刷赞的账号、创作者进行降权、封号等处罚,形成“一处失信、处处受限”的震慑;共治层面,则需推动行业自律——公众号运营者、MCN机构等主体应共同签署《真实互动公约》,从源头上抵制刷赞行为。唯有如此,微信留言精选区才能回归“观点碰撞场”的本质,让优质内容被看见,让真实声音被听见。

当刷赞的迷雾散去,微信留言精选区才能真正成为连接内容与读者的桥梁。这不仅是对平台生态的守护,更是对“真实互动价值”的重申——在信息爆炸的时代,唯有剔除数据泡沫,让优质内容脱颖而出,才能让公众号创作回归初心,让每一次点赞都承载真实的认同与思考。