在微视平台的流量逻辑里,点赞从来不是简单的数字游戏——它是内容触达的“第一道门槛”,是算法判断内容价值的核心指标。但一个现实问题始终悬在创作者头顶:在微视平台上点赞刷得起来吗?这个问题背后,藏着对平台规则的试探、对流量焦虑的突围,以及对内容本质的误读。

微视的点赞机制,本质是“行为质量过滤器”,而非单纯的数字计数。平台算法在评估内容时,会综合分析点赞行为的“健康度”:点赞账号的活跃度、用户画像与内容的匹配度、点赞前后的关联行为(如浏览时长、评论、转发)等。一个账号在短时间内突然涌现大量点赞,却无浏览痕迹、无互动评论,会被算法标记为“异常数据”,直接判定为“虚假互动”。就像给一株植物浇太多速效肥,表面枝繁叶茂,根系却早已腐烂,最终无法真正生长。去年就有MCN机构因组织千余账号刷点赞,导致旗下20多个创作者账号被永久封禁,数据清零的同时,还失去了平台信任,得不偿失。

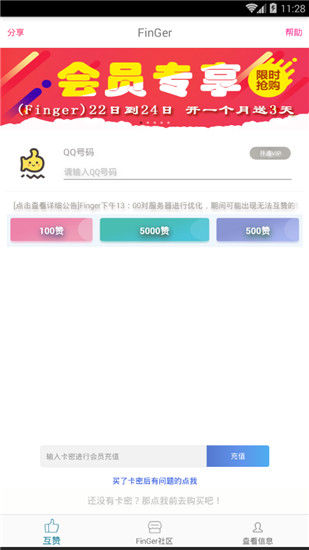

刷点赞的操作手段五花八门,但本质上都在与平台的风控系统“捉迷藏”。常见的有三种方式:一是第三方“刷量平台”,通过虚拟设备、模拟用户行为批量点赞;二是“人工刷单群”,组织真实账号手动点赞,单价低至0.1元/个;三是“矩阵号互赞”,创作者之间组建账号矩阵,互相点赞提升数据。然而微视的风控系统早已升级到“行为链路分析”阶段,它能追踪点赞来源的设备指纹、IP地址分布、用户行为轨迹等。一旦发现批量使用虚拟设备、异地IP集中点赞,或账号行为模式高度相似(如同时点赞10个同类内容),会触发“流量清洗”机制,不仅清空虚假点赞,还可能限流7-30天,严重者直接封号。更隐蔽的风险在于,许多刷量平台会窃取账号密码、隐私信息,导致账号被盗用,甚至卷入诈骗案件,数据没刷起来,反惹一身麻烦。

刷点赞看似捷径,实则饮鸩止渴。微视的算法推荐逻辑是“正反馈循环”:优质内容→真实互动→算法推荐→更多曝光→更多真实互动。而刷点赞制造的“虚假繁荣”,会打破这个循环。当高赞内容却无真实评论、无完播数据,算法会判定为“内容与用户不匹配”,反而降低推荐权重。就像一个网红餐厅靠雇人排队营造火爆场面,却因口味差导致顾客一去不返,最终口碑崩塌。反观那些坚持真实创作的账号,哪怕初始流量不高,但每一次点赞都来自用户的真心认可,完播率、评论率自然提升,算法会逐步识别为“优质内容”,实现“从0到1”的流量突破。去年微视“知识类博主”@小林老师 的案例就很有代表性:她坚持每天分享一个职场干货,初始视频点赞量不足50,但通过评论区及时回复用户问题、引导“点赞收藏后续更新”,3个月后算法突然推荐,单条视频点赞量突破10万,粉丝增长20万,这就是真实互动的力量。

与其在刷点赞的灰色地带试探,不如回归内容本质,用“真实价值”换取自然点赞。微视的用户更偏爱“有共鸣、有信息、有情绪”的内容:知识类博主用“3个技巧解决XX问题”的干货引发收藏欲,剧情类创作者用“反转结局”制造讨论点,生活类达人用“真实细节”戳中用户痛点。同时,主动引导互动也很关键——在视频结尾抛出“你遇到过类似情况吗?评论区告诉我”,或发起“点赞解锁后续教程”,都能让用户从“被动点赞”变成“主动参与”。此外,结合平台热点也能提升曝光效率:微视的“话题挑战”“热门活动”本身就是流量入口,参与其中能让内容被更多用户看到,点赞量自然水涨船高。去年微视“#我的家乡味道#”挑战赛中,许多普通创作者凭借真实的生活场景、细腻的情感表达,单条视频点赞量突破百万,靠的就是“内容+热点”的双重驱动。

回到最初的问题:在微视平台上点赞刷得起来吗?技术上或许能短暂“刷”出数字,但刷不出真实的流量,更刷不出长久的账号生命力。短视频的本质是“内容为王”,而点赞只是内容价值的“副产品”。当创作者把精力从“如何刷数据”转向“如何做好内容”,从“讨好算法”转向“服务用户”,那些来自真实用户的点赞,才会成为账号成长的“基石”。毕竟,流量可以造假,但用户的眼睛不会——只有真正打动人心的内容,才能在微视的生态里走得更远。